I. EL SONIDO EN EL BOSQUE

El sonido era lo primero.

Metal contra madera. Un clic agudo, luego un arrastre pesado. No era viento. El pinar estaba en calma. Tres cazadores. Hombres de músculo gastado y ojos entrenados para el rastro. Se detuvieron. La aguja de pino bajo sus botas amortiguó todo lo demás.

Cinco años. Eso había tardado el bosque en cerrarse sobre sí mismo.

April Bishop era un nombre frío en un expediente. Una arquitecta de Denver. Desaparecida. Su todoterreno azul, inmaculado, se había convertido en un monumento a lo inexplicable. El Parque Nacional de San Isabel la había tragado sin un solo sollozo.

Los cazadores siguieron el sonido. Era un gemido ahogado. Rítmico.

Llegaron a la cabaña. No estaba en ningún mapa. Paredes hundidas, musgo como un velo espeso. Parecía un montón de madera podrida. Un lugar que el tiempo había decidido ignorar.

Uno de ellos, el más joven, tocó el marco de la ventana lateral. Estaba roto. El cristal pendía como un diente flojo.

Se inclinó.

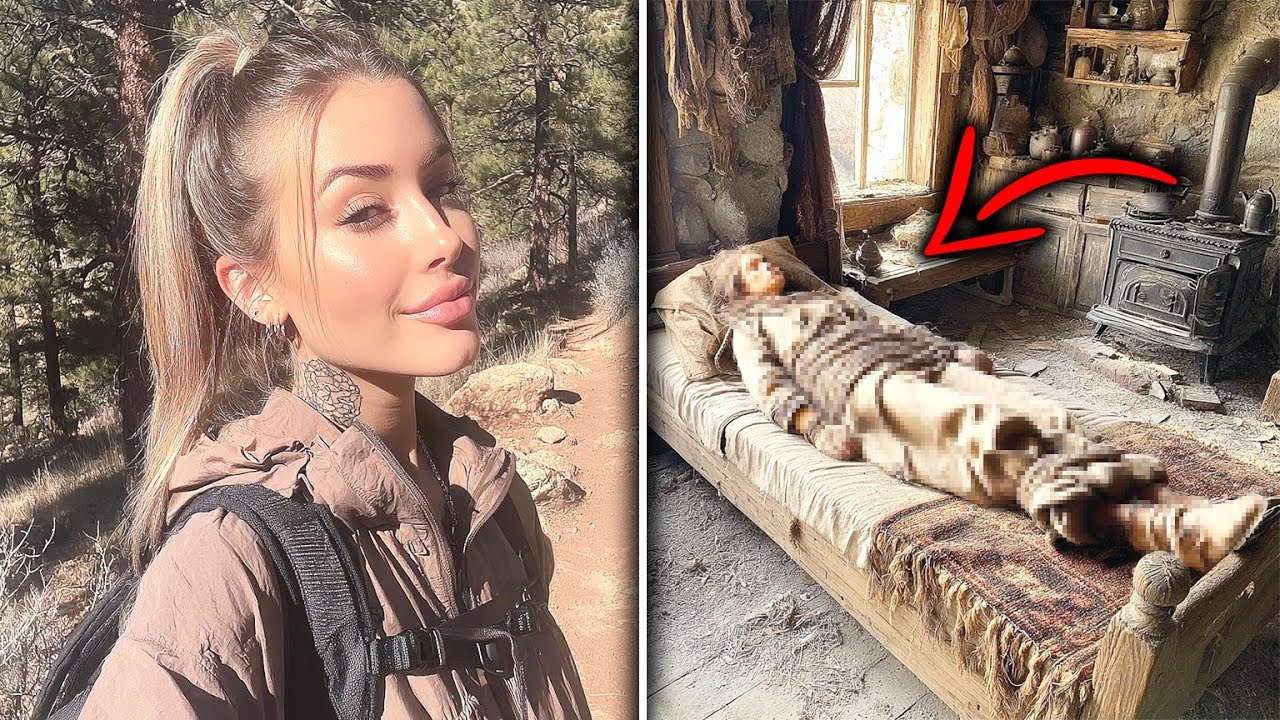

La penumbra era densa, pero sus ojos se acostumbraron. Había una cama. De madera, tosca. Y en ella, algo.

No un animal. Una figura.

Una mujer.

Tenía el pelo enmarañado, como paja vieja. La piel, un color grisáceo que no era de este mundo. Las costillas tensaban la tela sucia. Demacrada. Los ojos vidriosos, hundidos. No había súplica, solo una ausencia absoluta.

Estaba atada.

Una cadena gruesa, oxidada, la sujetaba a la cabecera. La mujer había intentado girar. El esfuerzo había provocado el sonido metálico. El clic. El gemido.

El cazador se congeló. El miedo no venía de la mujer, sino de la comprensión. Había estado aquí. Viva. Todo el tiempo.

Sacó el teléfono. Manos temblorosas. Marcó el número.

“Hemos encontrado algo. Es una mujer. Está encadenada.”

La voz se quebró. El aire frío del bosque se sentía repentinamente espeso, caliente, contaminado por cinco años de silencio.

II. EL MAPA DE LA DEBILIDAD

Los agentes del sheriff llegaron cuarenta minutos después. El tiempo era una burla cruel. Cuarenta minutos frente a cinco años.

La cerradura estaba oxidada. Tuvieron que cortar la cadena. El metal aulló.

Cuando April Bishop fue liberada, su cuerpo no se movió. No hubo alegría, ni alivio. Solo un vacío profundo.

La levantaron.

“Reaccionó a la presencia de personas con pánico,” escribió el paramédico.

La luz la hizo convulsionar. El sol era un enemigo. Cada arroz que le dieron la hizo tensarse, como si su cuerpo recordara el dolor que no tuvo fin.

En el hospital de Colorado Springs, se confirmó la identidad. April. Treinta y cuatro años, ahora treinta y nueve. Cinco años en el infierno.

Olivia, su hermana, la vio por primera vez.

No la tocó. No pudo. Era una extraña, una sombra. La piel gris, la atrofia muscular, el pelo en mechones.

“La paciente se estremece ante sonidos agudos,” decía el informe. “Aprieta los hombros como si esperara dolor.”

El diagnóstico psiquiátrico fue una frase brutal: “Aislamiento psicológico profundo.” Un retiro hacia sí misma. La conciencia en un lugar donde nadie más podía entrar.

En la cabaña, la escena era un insulto. El equipo forense trabajaba en una zona estéril. No había huellas dactilares. Ni cabellos. Ni partículas de piel. Solo April. Solo sus rastros.

El captor era una sombra. Metódico. Cauteloso. Un fantasma que solo aparecía para alimentar, controlar y desaparecer.

“Llegar, alimentar, controlar, desaparecer.”

Era una rutina. Un ritmo brutal. La cabaña no había sido abandonada. Había sido desocupada. Como un lugar que ya ha cumplido su propósito. Un escalofrío recorrió al detective. Quien la retuvo no era un monstruo improvisado. Era un arquitecto del silencio.

III. LA FRACTURA DEL SILENCIO

Pasó un mes. April no hablaba. No miraba.

Dr. Hayes, el psicoterapeuta, trabajaba con tarjetas. Imágenes sencillas. Utensilios. Muebles. Objetos que la anclaran al mundo.

Ella evadía los estímulos. Su mirada era siempre hacia abajo. La sensación de amenaza dominaba, incluso bajo la luz blanca y segura de la clínica. Su cuerpo rígido.

La columna de suposiciones era un muro: Trastorno de estrés postraumático grave. Amnesia.

Un día, el Dr. Hayes cambió las reglas. Por recomendación de un perfilador, trajo imágenes de la vida industrial: Tala, maquinaria pesada. Un mundo de hombres. Un mundo de fuerza.

Hacha de mano. Sin reacción.

Vieja serrería. Ojos en el suelo.

Cable con anillas metálicas. El cuerpo de April se tensó, una vibración casi imperceptible.

Luego, la foto de un viejo montacargas. Un ascensor de carga, metálico, oxidado.

El instante fue corto. Brutal.

April levantó la cabeza. De golpe. Miró fijamente la imagen.

Su cuerpo se sacudió. Hacia adelante. Como si alguien la hubiera golpeado con una fuerza invisible. La enfermera se adelantó.

April se cubrió la cara. Un sollozo agudo. No fue un grito de dolor. Fue una exhalación desesperada de terror acumulado. Algo se había roto. La pared de cinco años se resquebrajaba.

La enfermera intentó tocarla. April no la vio.

Y entonces, sucedió. La primera palabra.

April se quitó las manos de la cara. Su voz era baja. Quebrada. Absolutamente clara. Un susurro de ceniza.

“Jay.”

El personal médico lo anotó. Pánico. Temblor corporal de gran intensidad. La palabra fue un detonante. Un fragmento del pasado expulsado a la fuerza.

La palabra. Un solo nombre. La primera pista.

IV. EL MAPA ROTO

Mientras los médicos diseccionaban el sonido, Olivia Bishop hacía su propio trabajo. Se había aferrado a la mochila que la policía le había devuelto.

Una mochila vieja, sin nada. Pero la sensación persistía.

Revisó cada bolsillo. Nada.

Hasta que notó la costura interior del bolsillo lateral. Un hilo más tenso. Cogió unas tijeras. Cortó con cuidado.

Ahí estaba. Un trozo de papel arrugado. Viejo, húmedo. Se deshacía.

Lo alisó sobre la mesa. Un recibo.

Gasolinera Canyon View. Penrose.

La fecha era la misma de su desaparición. Y Penrose estaba en la dirección opuesta a su ruta planificada. Un segmento desviado. Una anomalía que contradecía todo el caso.

El recibo fue entregado. La policía se movió.

En la Gasolinera Canyon View, un viejo mecánico reconoció el boceto policial.

Un hombre fuerte. Poco sociable. Mirando siempre hacia la carretera. Esperando.

“Lo vi ese día,” dijo el mecánico. “Estaba ahí. Con un bidón metálico. Parecía tenso.”

Jay. La palabra de April. El recibo. El hombre esperando. Los caminos convergían.

La investigación se centró en la Wolf Rock Logging Company. Fragmentos de documentos. Nombres ilegibles. Hasta que un antiguo mecánico habló. Henry Miller.

“Había un tipo llamado Jacob,” dijo. “Fuerte. Callado. Un águila tatuada en el brazo.”

Jacob. Jay. Desapareció al mismo tiempo que April. Sin dejar rastro.

El retrato robot fue publicado. No como un sospechoso. Como “relevante para la investigación.” Los detectives no querían que huyera.

Pero la llamada anónima llegó de todos modos. La voz temblaba.

“Lo reconozco. Es Jacob Graves. Solía vivir al lado.”

Confirmación. El nombre completo. El tatuaje del águila. El hombre que, según el vecino, “entraba y salía sin que nadie se diera cuenta.”

El fantasma se había convertido en una realidad.

V. VIGILANCIA

En la clínica, April Bishop aún estaba en el umbral.

Olivia le trajo noticias. La policía había hablado con los vecinos de Jay. Su nombre ya no era solo un sonido. Era un hombre real. Una dirección.

Esta vez, April no se estremeció. No se encogió.

Levantó la vista.

Y la mantuvo fija. Larga. Clara. Escuchó cada palabra. Una conciencia distante pero clara. El miedo permanecía, pero ahora se mezclaba con algo nuevo: vigilancia.

El silencio se había roto. Y el hombre que había planeado cinco años de cautiverio, que había construido un silencio estéril en el bosque, ya no estaba a salvo.

La búsqueda se convirtió en una cacería. El caso de April Bishop ya no era una historia de desaparición. Era el principio de un enfrentamiento.

El verdugo se había convertido en una realidad. Y por primera vez en cinco años, April sintió, no el dolor, sino el poder. El poder de su única palabra.

El eco de Jay había salido del bosque. Y ahora, el bosque iba a responder.