La mañana en Maplewood Diner comenzó como tantas otras: el aroma a café recién hecho, el dulzor de los panqueques bañados en jarabe y el murmullo de conversaciones que daban calor a un día común. Pero lo que parecía rutinario pronto se transformó en una escena de dolor y después, en un momento inolvidable que marcó a todos los presentes.

En una mesa junto a la ventana estaba Clara, una joven en silla de ruedas cuya vida nunca había sido sencilla. Nació con una condición en la columna que la obligó a depender de la silla desde pequeña. A pesar de ello, sus padres siempre le inculcaron la idea de que su espíritu era libre, aunque sus piernas no pudieran sostenerla. Con esa fortaleza aprendió a enfrentar las miradas curiosas, los comentarios a media voz y la condescendencia de extraños que la veían con lástima. Pero nada la preparó para lo que viviría esa mañana.

Mientras intentaba disfrutar de su plato de panqueques, un grupo de chicos en la mesa contigua comenzó a burlarse de ella. Al principio fueron risas y miradas hirientes, pero en cuestión de segundos pasaron a la crueldad. Uno de ellos le golpeó el plato, haciendo que su comida cayera al suelo con estrépito. Otro empujó bruscamente su silla, provocando que Clara perdiera el equilibrio. El restaurante entero quedó en silencio, pero lo más doloroso no fue el ataque: fue ver cómo la mayoría de los clientes bajaban la cabeza y permanecían inmóviles, cómplices involuntarios de la humillación.

Con las manos temblorosas, Clara trataba de recoger su comida del suelo, queriendo desaparecer de ese lugar. Las risas de los abusadores eran el eco cruel que rompía su resistencia. En ese instante, un hombre mayor, con canas en las sienes, se acercó discretamente. Recogió el plato, lo colocó de nuevo frente a ella y con una voz suave le dijo: “No les hagas caso”. Fue un gesto pequeño, pero para Clara representó un destello de humanidad en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, el peso del dolor seguía sobre sus hombros.

Entonces ocurrió lo inesperado. Una hora más tarde, un rugido profundo comenzó a escucharse desde afuera. Los clientes giraron la cabeza hacia las ventanas, sorprendidos. Una larga fila de motocicletas ocupaba el estacionamiento, sus cromados brillando bajo el sol y los motores vibrando como un trueno. El emblema de los Hell’s Angels relucía en las chaquetas de cuero, un símbolo de fuerza y respeto que nadie en el lugar pudo ignorar.

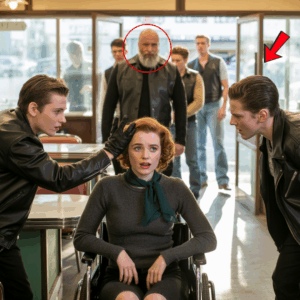

Los abusadores, hasta hacía poco arrogantes, se removieron inquietos en sus asientos. La puerta del diner se abrió y un hombre alto, con barba espesa y mirada de acero, entró seguido de varios compañeros. El ambiente se cargó de tensión. Sin decir palabra, el líder recorrió la sala con la mirada hasta detenerse en Clara. Sus ojos se suavizaron al verla, como si entendiera toda la historia sin necesidad de explicaciones.

Con paso firme se acercó a ella, se arrodilló y la miró a los ojos. Clara, por primera vez en esa mañana, no se sintió pequeña ni invisible: se sintió protegida. Luego, el hombre giró su rostro hacia los chicos que habían sido sus verdugos. Bastó su mirada y unas pocas palabras murmuradas para que el grupo se levantara avergonzado, con la prepotencia borrada de sus gestos. Salieron cabizbajos, humillados por algo mucho más grande que ellos mismos. Afuera, los motociclistas formaban una muralla de cuero y acero que les impidió cualquier intento de escapar sin enfrentar la vergüenza.

El líder, conocido como Ror, no se limitó a expulsar a los abusadores. Llamó a la camarera, dejó un billete generoso sobre la mesa y pidió que trajeran a Clara lo que deseara: panqueques, pastel, batido, todo lo que quisiera probar. Luego, en un gesto cargado de simbolismo, se quitó su propio chaleco de cuero y lo colocó suavemente sobre los hombros de la joven. “Ahora eres familia”, le dijo.

Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clara, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. En cuestión de minutos, la crueldad que había sufrido se transformó en un recuerdo que ya no la definía. Había sido reemplazado por un acto de dignidad y fuerza compartida. La cafetería entera aplaudió en silencio, algunos clientes conmovidos hasta las lágrimas. La camarera abrazó a Clara y le prometió que jamás volvería a sentirse sola en ese lugar.

Ese día, Clara aprendió que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados y de las personas menos imaginadas. Comprendió que el coraje no siempre se viste de uniformes impecables, sino a veces de cuero gastado y miradas duras que esconden corazones nobles.

La historia de Clara no es solo un recuerdo de dolor transformado en esperanza; es también un llamado para que cada uno de nosotros elija no permanecer en silencio frente a la injusticia. Porque a veces, una sola voz, una sola acción, puede cambiarlo todo.