En las calles desoladas de Milfield, Tennessee, el invierno no perdona. El viento corta como navajas, la nieve sepulta casas olvidadas y los más pobres sobreviven con lo mínimo. Allí, en un pequeño restaurante de luces mortecinas, trabajaba Maya Johnson, una joven de 22 años que cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de mantener con vida a su madre enferma. Con salarios miserables y cuentas que no dejaban de acumularse, su vida era un acto constante de resistencia.

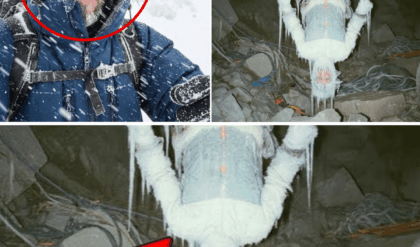

Pero una noche helada, su destino se cruzó con el de dos pequeños que vagaban al borde de la muerte. Afuera, bajo la ventisca, Maya los vio: un niño descalzo, de apenas doce años, cargaba en su espalda a su hermana de ocho, inconsciente, con los labios azules y los pies ennegrecidos por la congelación. El horror de aquella imagen la persiguió en un segundo. No dudó: salió corriendo y los llevó al interior del restaurante, donde los envolvió en mantas, les dio calor, comida y, sobre todo, un gesto de humanidad que esos niños no habían conocido desde la tragedia que les arrebató a sus padres.

Jake y Lily Henderson habían perdido todo seis meses antes, cuando un incendio consumió su hogar y se llevó consigo a sus padres. Sin parientes que los reclamaran, desaparecieron en la sombra, sobreviviendo de sobras, basura y frío. Esa noche, cuando cayeron casi desfallecidos frente a Maya, encontraron no solo refugio, sino un ángel dispuesto a protegerlos.

Durante semanas, Maya mantuvo en secreto a los niños en el restaurante y en su propia casa. Les dio comida, ropa y la calidez de una familia improvisada. Jake, el mayor, enseñaba a su hermana a leer con periódicos viejos, mientras Maya, agotada por cuidar también a su madre, encontraba en ellos un nuevo propósito para resistir.

Pero la compasión de Maya pronto tuvo un costo. Su jefe, el dueño del restaurante, los descubrió. Con desprecio, la acusó de robar recursos y la despidió en el acto. “Esto no es un refugio, es un negocio”, le dijo, dejando claro que la vida de dos niños valía menos que su factura de electricidad. Maya, sin vacilar, se los llevó a su casa: no era cómoda ni cálida, pero era un lugar donde podían estar juntos.

A los tres días, los niños desaparecieron. Dejaron una carta escrita con la temblorosa caligrafía de Jake: no querían ser una carga para Maya, que ya tenía suficientes problemas con las cuentas y la enfermedad de su madre. Con el corazón destrozado, ella los buscó por cada rincón, sin hallarlos. Durante una semana entera, su casa estuvo vacía de sus risas, y su vida, más desolada que nunca.

Entonces, ocurrió lo inesperado. Un elegante automóvil se detuvo frente a su casa. De él bajaron Jake y Lily, acompañados por un matrimonio mayor: sus verdaderos abuelos paternos. La sorpresa fue devastadora. Maya supo entonces una verdad enterrada: los abuelos habían renunciado a su propio hijo décadas atrás por haberse casado con una mujer negra. El racismo los había llevado a perder contacto, y su orgullo los mantuvo alejados hasta que la tragedia se volvió imposible de ignorar.

El video del despido de Maya, grabado en el restaurante, se había viralizado. Millones lo vieron y, entre ellos, alguien reconoció a los niños. Así, los abuelos, William y Margaret Henderson, encontraron a sus nietos tras años de ausencia. Con lágrimas en los ojos, confesaron a Maya el error de su vida: haber negado a su propio hijo por prejuicio, lo que les costó perder a una familia entera.

“Le debemos más de lo que podremos pagar jamás”, le dijeron a Maya, tomándole las manos con gratitud. Jake, el pequeño que había cargado a su hermana entre la nieve, también habló con la claridad que solo un niño puede tener: “Usted nos salvó cuando nadie más se preocupó si vivíamos o moríamos. Y aunque ahora tenemos abuelos y una casa, nunca olvidaremos que nos enseñó lo que significa el verdadero amor”.

Lo que comenzó como un gesto de compasión en medio de la nieve se convirtió en una historia de redención, perdón y esperanza. Maya perdió un empleo y casi todo lo que tenía, pero ganó algo que ni el hambre ni el frío podían destruir: el reconocimiento de haber salvado dos vidas y de haber abierto el camino a una familia rota hacia la reconciliación.

La vida en Milfield sigue siendo dura. La pobreza no desapareció con la primavera. Pero gracias a Maya Johnson, dos niños que estuvieron a punto de morir conocieron el calor humano que los mantuvo con vida. Y gracias a esa misma bondad, unos abuelos arrepentidos tuvieron la oportunidad de enmendar un error que les había robado décadas de amor familiar.

Porque, a veces, lo más pequeño —una manta, un plato de sopa, un corazón dispuesto a escuchar— puede cambiarlo todo.