Nunca consideré a mi padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo, como alguien calculador. Lo veía como un hombre sencillo, anclado en rutinas. Pero las acciones que tomó en los últimos meses de su vida me demostraron que yo no sabía nada sobre la profundidad de su amor, ni sobre la magnitud de su dolor.

Soy la menor de tres hermanos y la única hija. Mi madre biológica murió cuando yo apenas tenía un año, una figura fantasmal de la que no tengo recuerdos, ni siquiera la sensación de cómo pronunciar la palabra “mamá”. Tres años después de su muerte, cuando yo tenía cuatro años, mi padre se casó de nuevo.

Fue entonces cuando Dì Châm, o “Tía Cham”, como la llamábamos al principio, entró en nuestras vidas.

No llegó como una madrastra de cuento de hadas; no era malvada, pero tampoco era mágicamente perfecta. Era simplemente una mujer tranquila, de voz suave y movimientos delicados. Y para mí, una niña pequeña, delgada y enfermiza que a los cuatro años parecía tener tres, ella fue la única madre que conocí.

Fue ella quien me cuidó. Ella quien preparaba el lugaw (gachas de arroz) y me lo daba pacientemente, cuchara por cuchara, hasta que recuperé el peso. Fue ella quien trenzó mi cabello y me llevó de la mano a mi primer día de escuela. Recuerdo que ese día, ella parecía más emocionada y orgullosa que cualquier otra madre en el patio. En mi memoria, ella no era “la otra”. Ella era mi madre.

Pero mis hermanos mayores no compartían mis sentimientos.

Cuando la Tía Cham llegó, ellos tenían diez y trece años. Recordaban perfectamente a nuestra primera madre. Para ellos, su llegada no fue una suma, sino un reemplazo, una traición.

El resentimiento en nuestra casa era tan espeso que se podía cortar. Mis hermanos eran crueles con ella, de esa manera casual y brutal que tienen los adolescentes. La ignoraban. Se burlaban de su acento provincial. Dejaban tierra en el suelo que ella acababa de fregar. Y constantemente me envenenaban la mente.

“Es solo una madrastra”, me siseaba mi hermano mayor, Hùng, una noche. “Está fingiendo ser amable. Solo quiere que papá se enamore más de ella para quedarse con todo cuando él muera. No confíes en ella”.

“No es nuestra verdadera madre”, añadía el segundo, Quân. “No la llames mamá”.

Y yo, siendo joven e impresionable, les creí.

Hubo un incidente del que todavía me avergüenzo. Influenciada por sus constantes susurros, tomé unas tijeras de costura y, en un acto de desafío infantil, corté en pedazos uno de sus vestidos favoritos. Esperaba una confrontación, un grito, un castigo que validara las advertencias de mis hermanos.

En lugar de eso, la encontré más tarde en su habitación, llorando en silencio, sola, sosteniendo los trozos de tela. Al ver su dolor silencioso, mi desafío se derrumbó. Me senté en el suelo y lloré con ella.

A medida que crecía, la disonancia entre las advertencias de mis hermanos y la realidad de mi vida se hizo demasiado grande. La mujer que mis hermanos pintaban como una cazafortunas calculadora era la misma mujer que se sentaba a mi lado toda la noche cuando tenía fiebre. Era la mujer que defendía en silencio mis decisiones ante mi padre.

Me di cuenta de que, aunque no compartíamos sangre, su amor era más real y constante que el de muchas madres biológicas. ¿Por qué, entonces, la trataba con tanta crueldad?

Dejé de escuchar a mis hermanos. Empecé a desafiarlos. Y un día, cuando tenía quince años, dejé de llamarla “Tía”. La llamé “Mamá Cham”. La mirada en sus ojos ese día, una mezcla de sorpresa y gratitud llorosa, es un recuerdo que atesoraré para siempre.

La vida en casa era una tregua tensa. Un día, escuché a mi padre consolarla en la cocina. “Ten paciencia con los chicos, Cham”, dijo en voz baja. “Todavía no han superado la pérdida de su madre”.

Mamá Cham solo asintió, secándose una lágrima furtiva. Nunca la oí decir una palabra de enojo contra mis hermanos. Soportó su falta de respeto, su frialdad y sus acusaciones silenciosas con una gracia que yo no podía entender.

Pasaron los años. El tiempo, como siempre, siguió su curso.

Mis hermanos crecieron, se casaron y se mudaron, ansiosos por establecer sus propios hogares lejos de la mujer que despreciaban. La casa se quedó tranquila. Quedamos solo nosotros tres: mi padre, Mamá Cham y yo. Fueron los años más pacíficos de mi vida.

Hasta que mi padre enfermó.

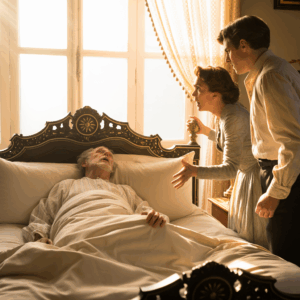

Fue este año. Un cáncer agresivo que apareció de la nada y comenzó a consumirlo rápidamente. Y con la enfermedad, algo en mi padre cambió.

El hombre tranquilo y paciente desapareció. Se volvió irritable, enojado. Y el objetivo de su ira, para mi horror y confusión, fue Mamá Cham. La mujer que lo había cuidado durante casi treinta años.

Le gritaba por cosas triviales. La acusaba de mover sus medicinas. Se quejaba de su comida. Era un comportamiento errático que atribuimos al dolor y a la medicación.

Pero luego, empeoró.

Un domingo, mis hermanos vinieron de visita con sus familias. Era un día tenso, todos caminando de puntillas alrededor del patriarca enfermo. En medio del almuerzo, mi padre, pálido y temblando, señaló a Mamá Cham.

“Lárgate”, dijo, su voz un graznido.

Todos nos congelamos. “¿Qué, papá?”, preguntó Hùng, mi hermano mayor, confundido.

“Le dije que se largara. No la quiero aquí”.

Mamá Cham se quedó paralizada, con la cuchara de servir en la mano. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no dijo nada. Se quedó allí, humillada frente a toda la familia, la familia que nunca la había aceptado realmente.

Fue una escena horrible, que terminó conmigo gritándole a mi padre y mis hermanos apartando la mirada, secretamente complacidos.

El golpe final llegó el mes pasado.

Mi padre nos convocó a todos para una “reunión familiar”. Salí corriendo del trabajo, llegando tarde. En cuanto entré a la casa, sentí la tensión, fría y pesada como el plomo.

Encontré a Mamá Cham en el dormitorio, empacando en silencio una pequeña maleta. Sus movimientos eran lentos, resignados.

Mi padre estaba sentado en su sillón en la sala, pareciendo un rey frágil y terrible. Su voz era fría como el hielo.

“A partir de hoy”, anunció a la habitación, “no tengo nada que ver con esta mujer. No quiero volver a verla. Que se vaya”.

Me quedé boquiabierta. Corrí hacia él, llorando. “¡Papá, no! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡No puedes hacer esto!”.

Él no me respondió. Apartó la mirada.

Mamá Cham, fiel a su naturaleza, puso una mano en mi brazo y sonrió, una sonrisa temblorosa que me partió el corazón. “No digas nada, hija mía. Está bien. Ya me voy”.

Nunca olvidaré la imagen de ella arrastrando esa maleta por el pasillo, saliendo por la puerta principal. La mujer que me había criado, la única madre que había conocido, expulsada como una extraña.

Quise correr tras ella. Quise abrazarla y rogarle que se quedara.

Pero mi padre gritó, con una furia que nunca le había oído. “¡NO TE ATREVAS A SEGUIRLA!”.

Me quedé paralizada, dividida entre el hombre al que estaba perdiendo y la mujer a la que ya había perdido.

Dos semanas después de ese día terrible, mi padre falleció.

El funeral fue silencioso. Para sorpresa de todos, Mamá Cham regresó. Con una dignidad tranquila, se encargó de todos los arreglos, como lo habría hecho cualquier viuda devota. Mis hermanos la dejaron hacer, viéndola como una sirvienta hasta el final. Tan pronto como terminó el entierro, desapareció de nuevo. Ninguno de mis hermanos preguntó a dónde iba.

Para ellos, la historia estaba clara: Papá, en un último acto de lucidez, la había echado para asegurarse de que no pudiera reclamar nada. La madrastra malvada había sido derrotada. Estaban satisfechos.

Cuarenta y nueve días después, el período de luto tradicional terminó. Nos sentamos los tres hermanos en la mesa del comedor para dividir la herencia. El abogado de la familia, un viejo amigo de mi padre, leyó el testamento.

Fue simple y directo. Todo estaba dividido en partes iguales entre “mis tres hijos”: Hùng, Quân y yo.

Heredamos un lote de tierra, la casa de tres pisos en la que crecimos y dos granjas. Todo estaba contabilizado. Todo dividido. No quedó nada.

El nombre de Mamá Cham no se mencionó ni una sola vez.

Mis hermanos apenas pudieron ocultar su alivio. La justicia, en sus mentes, se había hecho.

Pensé que todo había terminado. El dolor, la confusión, la herencia. Pero unas semanas después, me encontré con el abogado de mi padre en una cafetería. El Sr. Tran, el mejor amigo de mi padre durante cuarenta años.

“Lana”, me dijo, su rostro amable lleno de una tristeza que no entendí. “Tu padre era un hombre complicado. Pero te amaba mucho. Y amaba a Cham”.

“No lo entiendo, Sr. Tran”, le dije, mi propia voz llena de dolor. “¿Por qué hizo eso? ¿Por qué la humilló así al final?”.

El Sr. Tran suspiró, revolviendo su café. “Lana, lo que viste en esas últimas semanas… no fue ira. Fue miedo. Y fue… un plan”.

Me contó una historia que hizo que el mundo se inclinara bajo mis pies.

“Tu padre sabía que se estaba muriendo”, dijo. “Y conocía a tus hermanos. Sabía que en cuanto él muriera, ellos se volverían contra Cham. Sabían que ella no tenía derechos legales, ya que su matrimonio nunca se registró oficialmente del todo. La habrían echado a la calle sin un centavo y habrían luchado contra cualquier reclamo que ella hiciera sobre la casa”.

“¿Pero por qué echarla él mismo? ¿Por qué lastimarla así?”, pregunté, las lágrimas brotando.

“Porque”, dijo el Sr. Tran, “era la única manera de protegerla. Tu padre quería que tus hermanos creyeran que ella no significaba nada para él. Quería que ellos pensaran que la odiaba al final”.

“¿Protegerla? ¡La humilló!”.

“Sí”, dijo, mirándome fijamente. “Se sacrificó. Y la sacrificó a ella. Tu padre jugó un papel terrible, Lana. Se convirtió en el monstruo que tus hermanos siempre quisieron que fuera, para que ellos obtuvieran lo que querían: toda la herencia. La casa, las tierras. Quería que estuvieran satisfechos y que la dejaran en paz”.

“No entiendo. ¿Dejarla en paz? ¡La dejó sin nada!”, sollocé.

El Sr. Tran deslizó un sobre sobre la mesa. Mi nombre estaba escrito en él, con la letra temblorosa de mi padre.

“Están equivocados”, dijo. “Ustedes no lo heredaron todo. Él se aseguró de que no quedara ‘nada’ en el testamento. Pero hace seis meses, cuando supo que estaba enfermo, tu padre hizo algo muy inteligente. Vendió en secreto una propiedad comercial que poseía en otra provincia, una que tus hermanos no conocían”.

“Tomó todo ese dinero, una suma muy considerable, y abrió una nueva cuenta bancaria. Puso el dinero en un fondo fiduciario”.

Abrí el sobre. Dentro había documentos bancarios. Y una carta.

La carta era de mi padre.

“Mi querida Lana,

Perdóname por el dolor que te he causado. Perdóname por el teatro. Sé que no entiendes por qué lastimé a la mujer que ha sido una madre para ti. Lo hice porque conozco a tus hermanos. Su codicia es un pozo sin fondo. Si hubiera dejado algo a Cham en el testamento, la habrían arrastrado por los tribunales durante años. Habrían gastado su herencia en abogados, solo por el placer de asegurarse de que ella no obtuviera nada.

Así que les di lo que querían. Les di la casa y las tierras. Dejé que ganaran. Dejé que creyeran que habían vencido a la ‘madrastra malvada’.

Pero la verdadera herencia, mi amor, no es esa. La verdadera herencia está en esta cuenta. Es para ella. Para Cham. Para que pueda vivir el resto de sus días en paz, sin tener que luchar contra los hijos del hombre que amaba.

Tú eres la fideicomisaria. Tú eres la única en la que confío. Encuéntrala, hija mía. Cuida de la madre que te crio. Dile que lo siento. Dile que fue la única manera”.

Me quedé mirando la carta, las lágrimas cayendo sobre la tinta. El saldo de la cuenta bancaria era más del doble del valor de todo lo que mis hermanos habían heredado.

Mi padre no había sido cruel. Había sido un estratega brillante. Había interpretado el papel de un viejo senil y amargado, dándoles a mis hermanos una victoria vacía, mientras en secreto le daba a su esposa la victoria real: la libertad financiera.

La había humillado en público para protegerla en privado.

Me tomó una semana encontrarla. Vivía en un pequeño apartamento alquilado de una habitación al otro lado de la ciudad, ya buscando trabajo como cocinera.

Cuando le mostré la carta, se derrumbó. Lloró por el hombre que la había amado tanto como para fingir que la odiaba.

Hoy, Mamá Cham vive en una hermosa casa pequeña junto al mar, el lugar que siempre soñó. Mis hermanos nunca supieron la verdad. Están felices con sus tierras y su casa de tres pisos, convencidos de que ganaron.

Pero yo sé la verdad. Sé que el acto final de mi padre no fue de ira, sino el acto de amor más profundo y doloroso que un hombre puede comin.