El calor de la tarde en Quezon City era opresivo, un peso húmedo que se pegaba a la piel y hacía que respirar fuera un esfuerzo. Dentro de su pequeña casa, que olía a ropa sin lavar y a preocupaciones, María se tambaleó. Las paredes del pasillo se curvaron hacia adentro y el suelo se precipitó a recibirla. Se desplomó en un montón silencioso, su cuerpo finalmente rindiéndose a la negligencia.

Tenía treinta y cinco años, pero parecía tener cincuenta. Estaba pálida, con una delgadez que hablaba de comidas saltadas y una anemia crónica. Cuando una vecina la encontró una hora después, llamó a una ambulancia.

En la sala de emergencias del hospital público, el veredicto del médico fue rápido y sin rodeos. “Señora, está severamente anémica y sufre de agotamiento extremo. Necesita ser ingresada para observación y recibir fluidos”.

María, aún aturdida, hizo la única llamada que podía hacer. A su esposo, Roberto.

La respuesta de Roberto al otro lado de la línea fue tan fría y estéril como el instrumental médico que la rodeaba. Hubo un suspiro de impaciencia. “No tengo tiempo para esto ahora, María. Estoy increíblemente ocupado con el trabajo. Resuélvelo tú”. Y colgó.

El “trabajo” al que Roberto se refería con tanta urgencia no tenía nada que ver con su puesto de gerente medio en una empresa de logística. El “trabajo” era reservar los últimos detalles de un viaje de lujo a Europa. Un viaje de tres semanas por París, Roma y Barcelona. Un viaje que costaba más de 400.000 pesos.

Y no iba solo.

El “trabajo” era Lara, una empleada de su misma empresa, diez años más joven, inteligente, ambiciosa y encantadora. Y Lara tenía un hijo de tres años. El viaje “feliz para tres”, como Roberto lo llamaba en sus mensajes de texto con ella, era para él, su amante, y el hijo de su amante.

Mientras Roberto confirmaba los vuelos en primera clase, su esposa legal, María, yacía sola en una cama de hospital que chirriaba, conectada a una vía intravenosa. Sus ojos, oscuros y hundidos, miraban fijamente la mancha de humedad en el techo.

Pero el verdadero dolor no era su cuerpo débil. Era Bea.

Su hija, Bea, de ocho años, estaba en la escuela. ¿Quién la recogería? ¿Quién le daría de cenar?

El teléfono de María sonó de nuevo. Era la escuela de Bea. La voz de la administradora fue amable pero firme. “Señora, el pago de la matrícula de este mes está vencido. Si no podemos recibir al menos un pago parcial hoy, Bea no podrá asistir a clases mañana”.

María miró dentro de su cartera gastada. Había menos de 500 pesos. Roberto controlaba todas las finanzas. Él le daba una “asignación” miserable que apenas cubría la comida, y siempre le decía que sus gastos médicos y las “fruslerías” de Bea eran un despilfarro.

Con lágrimas de humillación quemándole los ojos, María hizo dos llamadas. Una a una vecina, rogándole que recogiera a Bea de la escuela y la cuidara por unas horas. La segunda, a otra amiga, pidiéndole prestado dinero, solo lo suficiente para pagar la matrícula y evitar que su hija sufriera la vergüenza de ser rechazada en la puerta de la escuela.

Sabía que estaba sola. Roberto estaba “ocupado”. Y hasta que él regresara de su “viaje de trabajo”, ella y su hija no tendrían nada.

A cientos de kilómetros de distancia, en la tranquila provincia de Batangas, Teresita, la madre de Roberto, colgaba el teléfono con el ceño fruncido. Llevaba todo el día intentando contactar a su hijo para hablar sobre la próxima cosecha, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Eso era raro. Roberto siempre contestaba a su madre.

Probó con el teléfono de su nuera, María. Sonó y sonó, hasta que el contestador automático se activó.

Una sensación fría, un presentimiento de madre, se instaló en el pecho de Teresita. Algo andaba mal. Había notado a Roberto distante en sus últimas visitas, más interesado en su teléfono que en su familia. Y había notado a María, cada vez más delgada, más silenciosa.

“Voy a Manila”, le dijo a su capataz, Mang Mario. “Que alguien vigile la casa”.

Subió al primer autobús, con el corazón encogido a cada kilómetro que la acercaba a la ciudad.

Nada la había preparado para la escena que la recibió en el hospital.

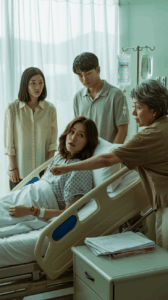

Después de enterarse por la vecina de María lo que había sucedido, Teresita corrió a la sala de caridad. El olor a enfermedad y desinfectante barato la golpeó. Y allí, en la cama junto a la ventana, estaba María.

Estaba tan pálida que casi se confundía con las sábanas blancas. Sus brazos, delgados como palos, tenían moretones alrededor de la vía intravenosa. Estaba dormida, pero era un sueño agotado, febril.

Y sentada en el suelo de linóleo frío junto a la cama, estaba su nieta.

Bea, de ocho años, estaba acurrucada con su uniforme escolar arrugado, con la cabeza gacha. En su mano sostenía un cartón de leche con chocolate medio vacío, que había conseguido esa mañana. De vez en cuando, le daba un pequeño sorbo, tratando de hacerlo durar.

Teresita se quedó paralizada en la puerta. El mundo se inclinó.

“Dios mío”, susurró, su voz temblando. “Dios mío, María… Bea… ¿qué les ha pasado?”

Al sonido de su voz, María abrió los ojos lentamente. Cuando vio a su suegra, una ola de vergüenza y alivio la inundó. Intentó sonreír, pero solo resultó en una mueca de dolor. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus sienes.

“No es nada, Mama”, susurró María, su voz ronca. “Solo… solo estoy cansada. Mañana estaré bien. Seguro que mañana me dan el alta”.

Los ojos agudos de Teresita recorrieron la habitación vacía. La mesita de noche solo tenía un vaso de plástico con agua. Miró el pasillo. No había ni rastro de su hijo.

“¿Dónde está Roberto?”, preguntó Teresita, su voz endureciéndose, el miedo reemplazado por una ira fría. “¿Por qué no está aquí? ¿Cómo pudo dejarlas así?”.

María bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a su suegra. La lealtad a su esposo, incluso a uno tan cruel, estaba profundamente arraigada. “Él… está muy ocupado en el trabajo, Mama. Un proyecto grande”.

Pero Bea, con la honestidad inocente de una niña de ocho años que no entiende las mentiras de los adultos, levantó la vista.

“Eso no es verdad, Lola”, dijo la niña, su voz clara en la habitación silenciosa. “Papá está en Europa. Se fue con Tita Lara y el bebé Bi. Dijo que era un viaje de trabajo muy importante. Dijo que mamá y yo solo teníamos que esperarlo en casa”.

Cada palabra inocente fue un cuchillo que se clavó en el corazón de Teresita.

Lara. Recordaba ese nombre. Una joven de la oficina de Roberto, la que siempre se reía demasiado fuerte de sus chistes en la fiesta de Navidad de la compañía.

Europa. Con la amante. Y su hijo.

Mientras su esposa yacía en un hospital público, anémica y agotada. Mientras su propia hija bebía leche agria en el suelo.

El mundo de Teresita se volvió rojo. La mujer campesina, que había construido una pequeña fortuna en tierras de arroz y ganado con sus propias manos callosas después de que su esposo la abandonara, sintió que la sangre de sus ancestros guerreros hervía.

Se dejó caer pesadamente en la silla de plástico junto a la cama, sus manos temblando mientras agarraban el borde del colchón. No lloró. Su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Se convirtió en hielo.

Esa noche, después de asegurarse de que María comiera la sopa caliente que había comprado y de que Bea estuviera acurrucada y dormida en un sillón que había arrastrado, Teresita salió al pasillo.

Hizo dos llamadas.

La primera fue a su capataz en Batangas.

“Mang Mario”, dijo, su voz tranquila y letal. “Mañana por la mañana, vas a ir al banco. Quiero que vendas el lote de la carretera. Sí, el grande. Y quiero que transfieras todo el dinero a la cuenta de ahorros de emergencia”. Hizo una pausa. “Ah, y carga la camioneta. Trae tres sacos de arroz, algunas gallinas vivas y el título de propiedad. El título de la casa de Quezon City. Tráemelo todo a Manila”.

La segunda llamada fue al abogado de la familia.

Teresita regresó a la habitación. Se sentó junto a María, que dormitaba. Observó a su nuera, a esta mujer buena y amable a la que su hijo estaba destruyendo. Observó a su nieta, que se merecía el mundo.

Y tomó una decisión.

Roberto había tomado su decisión. Ahora, ella tomaría la suya.

Pasaron tres semanas. Roberto regresó de Europa, bronceado, relajado y cargado de bolsas de compras de diseñador. Cuando finalmente se dignó a visitar a su madre, que se había instalado en su casa de Quezon City, ella lo estaba esperando.

La casa estaba impecable. El olor a enfermedad y desesperación había desaparecido. En su lugar, olía a comida casera. Bea estaba en la mesa de la cocina, haciendo la tarea, luciendo más saludable que nunca.

“¡Mama!”, dijo Roberto, abrazando a su madre. “¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí?”.

Teresita aceptó el abrazo, pero su cuerpo estaba rígido. “Tenemos que hablar, hijo”.

Llevó a Roberto a la sala de estar. “Vi que el viaje de ‘trabajo’ fue muy bien”, dijo, señalando las bolsas de lujo.

Roberto se puso nervioso. “Fue… agotador. Mucho trabajo”.

“Me imagino. Especialmente viajando con… compañía”, dijo Teresita, su voz tranquila.

El rostro de Roberto palideció. “¿De qué hablas?”.

“Estuve en el hospital, Roberto. Vi a tu esposa. Vi a tu hija. Vi el cartón de leche agria en el suelo. Vi el aviso de la escuela. Y ahora… veo tu bronceado”.

Roberto empezó a tartamudear. “¡No sabes lo que dices! ¡María exagera! ¡Le dejo mucho dinero!”.

“¿En serio?”, Teresita sacó una pila de papeles. Eran los estados de cuenta bancarios que su abogado había obtenido. Mostraban la transferencia de 400.000 pesos a la agencia de viajes. Mostraban los cargos de hoteles de lujo en París. Y mostraban el saldo miserable de la cuenta conjunta de María.

“Me dejaste muy claro lo que valoras, hijo”, dijo Teresita, su voz finalmente quebrándose de dolor. “Así que yo también he tomado una decisión sobre lo que valoro”.

Puso un documento sobre la mesa frente a él. “Este es el título de propiedad de esta casa. El terreno sobre el que está construida. Lo compré yo, hace veinte años, como regalo de bodas para ti y María. Pero el nombre en el título… sigue siendo el mío”.

Roberto la miró, su arrogancia desapareciendo, reemplazada por un pánico creciente.

“Y esta”, dijo Teresita, poniendo otro documento encima, “es una orden de desalojo. Tienes veinticuatro horas para sacar tus cosas. Tus bolsas de diseñador. Tu ropa. Y a ti mismo”.

“¡Mama! ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy tu hijo! ¡Esta es mi casa!”, gritó él.

“Esta”, dijo Teresita, poniéndose de pie, ahora una figura imponente de autoridad, “es la casa de mi nuera. Y esta es la casa de mi nieta”.

“¡Me iré y me llevaré a Bea!”, amenazó él.

“¿En serio?”, Teresita sonrió, una sonrisa sin alegría. “Mi abogado también ha estado ocupado. Dada tu adulterio comprobado, tu abandono de una esposa enferma y tu negligencia financiera de tu hija, ningún tribunal te dará la custodia. Si luchas, Roberto, me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de hombre eres. Perderás tu trabajo. Perderás a tus amigos. Perderás todo”.

Roberto se quedó boquiabierto, derrotado. El hombre que había sido el rey de su pequeño mundo se dio cuenta de que acababa de ser destronado.

“Tú… tú elegiste a esa mujer. A Lara. Y a su hijo”, dijo Teresita, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. “Y al hacerlo, abandonaste a estos dos. Yo también he elegido. Elijo a María. Elijo a Bea. Ellas son mi familia ahora”.

Abrió la puerta principal. “Veinticuatro horas, Roberto. Vete con tu ‘trabajo'”.

Roberto salió de la casa, un hombre roto. Vio cómo la puerta se cerraba.

Dentro, María estaba en la cocina, llorando en silencio. Teresita se acercó y, por primera vez, abrazó a su nuera con toda su fuerza.

“Se acabó, hija mía”, susurró Teresita, acariciando el cabello de María. “Ya no estás sola. Estamos en casa”.