La selva amazónica peruana no perdona. Es un reino de belleza exuberante y de una indiferencia brutal hacia la vida humana. Es un laberinto verde, denso, donde la distancia es una ilusión y el tiempo se desvanece bajo el dosel. El Parque Nacional del Manu, en particular, alberga un vasto territorio que la cartografía moderna apenas ha rozado: la “Zona Roja,” un área tan remota que es oficialmente un vacío en el mapa.

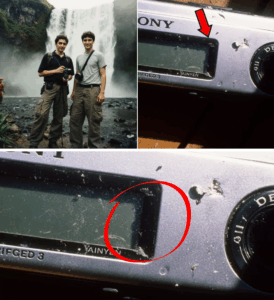

En 2012, tres personas, motivadas por la ciencia y la ambición, decidieron penetrar en ese vacío. Eran la Doctora Ana Mendoza, una brillante geóloga experta en suelos selváticos; Lucas Ramos, un joven y entusiasta lingüista que soñaba con documentar dialectos preincaicos; y el líder, el Doctor Elías Soto, un aclamado antropólogo y explorador, un hombre que se movía por la selva con la misma confianza que otros tienen en una calle de ciudad.

Su misión era una quimera: buscar los restos de una supuesta “Ciudad de las Nubes” o una civilización desconocida, guiados por viejos mitos locales y un mapa satelital anómalo que sugería formaciones geométricas bajo el denso follaje. Firmaron sus permisos con la convicción de que regresarían en seis semanas con la prueba de un descubrimiento que cambiaría la historia de América.

La última comunicación que el mundo exterior recibió del equipo Soto fue el 10 de marzo de 2012. Fue una llamada de teléfono satelital, distorsionada y entrecortada, a la base de Lima. La voz de Elías sonaba tensa, pero eufórica.

“Base, hemos encontrado… algo. Es grande. No es natural. Las estructuras… hay un río. Pero estamos… en peligro. La batería se agota. No nos busquen… en la ruta principal. Estamos fuera de los límites. Busquen en…”

La señal se cortó con un estruendo de estática. Elías intentó volver a llamar sin éxito. La base asumió que la interferencia magnética o la densa vegetación había matado la señal.

Cuando el equipo no regresó en la fecha prevista, se lanzó una Operación de Búsqueda y Rescate (SAR) masiva. Helicópteros, la Policía Nacional y guías indígenas peinaron la zona de su último punto de comunicación conocido. Fue una misión inútil. La selva se cerró sobre sí misma. La búsqueda fue frustrada por monzones repentinos y la espesura implacable del follaje, que hacía que la visibilidad fuera nula.

Después de dos meses agotadores, la búsqueda fue suspendida. La conclusión oficial fue que el equipo Soto había sucumbido a los elementos, a las enfermedades tropicales o, quizás, a un encuentro desafortunado con una tribu no contactada. Elías, Ana y Lucas se unieron a la larga y triste lista de exploradores que la Amazonia había reclamado.

Para las familias, el dolor fue insoportable. No había cuerpos que llorar, solo una vaga certeza de que habían muerto en la inmensidad verde. El expediente del equipo Soto se enfrió, convirtiéndose en una advertencia sombría sobre los límites de la ambición humana.

Doce años después, la tecnología había avanzado a pasos agigantados.

El año era 2024. El mundo se preocupaba menos por las ruinas perdidas y más por los problemas modernos: la minería ilegal de oro y la deforestación desenfrenada. Una nueva iniciativa del gobierno, patrocinada por la comunidad científica internacional, desplegó una flotilla de drones de reconocimiento de largo alcance y alta tecnología, equipados con LIDAR y cámaras térmicas, para mapear las zonas rojas del Manu.

La operación estaba a cargo de un equipo de jóvenes biólogos e ingenieros, hombres y mujeres que no creían en mitos, solo en algoritmos y datos. No buscaban a los Soto; buscaban retrocesos en el límite de los bosques.

Un martes por la mañana, en un centro de control cerca de Puerto Maldonado, la ingeniera jefe, la Dra. Camila Vega, supervisaba las imágenes automatizadas de un dron de alta altitud que patrullaba una zona de bosque primario que había estado fuera de los alcance de los satélites desde 2010.

La pantalla de Camila estaba configurada para detectar anomalías geométricas: las líneas rectas o ángulos que delataban la presencia de la actividad humana (tala, senderos o estructuras). Y entonces, un patrón se iluminó en el análisis LIDAR.

No era una línea recta. Era una formación compleja, de una simetría extraña, oculta bajo una densa capa de vegetación. Camila ajustó el dron, bajando su altitud para obtener una imagen óptica. La cámara se abrió paso a través de la penumbra verde.

Y lo que capturó hizo que el equipo contuviera el aliento.

No era una ruina de piedra. No era el campamento abandonado. Era una estructura vertical. Una torre, construida de madera de la selva y lianas, elevándose con una precisión geométrica imposible a casi cuarenta metros por encima del suelo del bosque. Estaba camuflada, sí, pero su simetría era innegable.

Lo imposible no era que existiera una estructura allí; era que existiera esa estructura, y que estuviera en pie doce años después. La ingeniería de la misma sugería herramientas y conocimientos que iban mucho más allá de un simple refugio de supervivencia.

Lo imposible no era que existiera una estructura allí; era que existiera esa estructura, y que estuviera en pie doce años después. La ingeniería de la misma sugería herramientas y conocimientos que iban mucho más allá de un simple refugio de supervivencia.

Y luego, la cámara óptica capturó el detalle más inquietante: en la cima de la torre, en una pequeña plataforma, había una gran superficie reflectante, hecha de algún tipo de lámina de metal pulido. Y junto a ella, una figura, inmóvil, inclinada sobre la superficie.

Justo cuando Camila intentó acercar la imagen a la figura, una interferencia masiva golpeó la señal. La pantalla se volvió negra. El dron se perdió. Pero la última imagen, la última coordenada GPS, y el asombro silencioso de la figura de la torre, quedaron grabados.

El descubrimiento sacudió al gobierno peruano. Esto no era un mito. Era una prueba física. La estructura no era de una tribu no contactada; la simetría y el uso de metal sugerían una mente moderna.

Una expedición de rescate, compuesta por militares, guardaparques y la Dra. Camila Vega, se puso en marcha hacia las coordenadas GPS. Era una misión de alto riesgo, adentrándose en el corazón inexplorado del Manu.

La caminata fue un infierno verde de doce días. La selva, como siempre, luchaba contra ellos, con insectos, lianas y una humedad sofocante. Finalmente, llegaron a las coordenadas.

Allí estaba. La Torre del Silencio.

Era más grande de lo que las imágenes de LIDAR sugerían. Una estructura increíble, entrelazada con el dosel, utilizando solo maderas disponibles localmente, pero con juntas precisas y una estabilidad estructural que desafiaba su construcción improvisada. Era una proeza de ingeniería en medio de la nada.

En la base, el equipo encontró los restos de un campamento. Pero solo había dos sacos de dormir. Y dos conjuntos de restos humanos, blanqueados y esqueléticos, semienterrados en el barro. Eran Ana y Lucas. Una rápida inspección forense sugirió que habían muerto por malaria o fiebre tropical, sucumbiendo en las primeras semanas del aislamiento.

La verdad golpeó a Camila con una fuerza brutal: no se habían rendido. El Dr. Soto había sobrevivido.

La torre, la estructura imposible, había sido su proyecto. Su misión.

A su lado, encontraron una pequeña mochila, de diseño moderno, protegida de la intemperie por una lámina de plástico grueso. Dentro, encontraron la última pieza del rompecabezas: el diario de campo de Elías Soto.

El diario estaba meticulosamente escrito, comenzando con el éxtasis del descubrimiento de las ruinas y la euforia de su última llamada satelital. Luego, el tono se oscureció.

“12 de marzo de 2012. La fiebre es peor. Ana ya no responde. Lucas está delirando. Ellos morirán. La radio está muerta. La selva nos ha atrapado. He visto las luces de los aviones de búsqueda, pero no pueden vernos. El follaje es demasiado denso. No puedo dejar que nuestra historia, su sacrificio, se pierda.”

Las entradas posteriores detallaban la locura y el genio de su plan. Elías, el antropólogo, que también tenía un conocimiento profundo de la arquitectura antigua y la ingeniería estructural, se dio cuenta de que no había forma de sobrevivir. En lugar de ello, decidió dedicar sus últimas semanas, con sus fuerzas menguantes, a construir un faro, un monumento visible desde el cielo.

Las entradas posteriores detallaban la locura y el genio de su plan. Elías, el antropólogo, que también tenía un conocimiento profundo de la arquitectura antigua y la ingeniería estructural, se dio cuenta de que no había forma de sobrevivir. En lugar de ello, decidió dedicar sus últimas semanas, con sus fuerzas menguantes, a construir un faro, un monumento visible desde el cielo.

“1 de agosto de 2012. He estado construyendo durante meses. Solo. Uso las lianas y la madera más dura. Es un diseño de celosía que aprendí de las viejas ruinas que encontramos. Estoy usando el aluminio de nuestros paquetes de comida y del trípode de Ana para hacer el reflector. No lo hago para que me encuentren. Lo hago para que sepan que no nos perdimos. Quiero que encuentren la torre. Quiero que encuentren los cuerpos de Ana y Lucas. Es mi última voluntad.”

Las entradas se hicieron cada vez más débiles, más esporádicas, una lenta espiral de inanición y agotamiento.

“3 de noviembre de 2012. La torre está completa. Treinta y ocho metros. Casi puedo tocar el cielo. Los cielos me verán. Mi trabajo ha terminado. Solo estoy esperando el sueño.”

La última entrada, apenas un garabato ilegible, era una sola palabra: “Libertad”.

La expedición ascendió la torre. En la plataforma superior, junto a la lámina de aluminio pulido que aún brillaba débilmente, encontraron los restos del Dr. Elías Soto. Estaba desplomado sobre el marco de madera, su mano aún tocaba el reflector. Había muerto solo, meses después de sus compañeros, habiendo completado su misión de ingeniería final.

La imagen que el dron había capturado, la “figura imposible”, era el cuerpo sin vida de un hombre que había sobrevivido a la selva, no con la esperanza de vivir, sino con la determinación de dejar un testigo de la verdad.

El caso de los Soto se cerró. La verdad no fue un mito ni una tribu hostil. Fue un acto de sacrificio humano, documentado en un diario y marcado por una torre de madera de cuarenta metros que se alzaba, silenciosa y desafiante, sobre el impenetrable dosel verde de la Amazonia peruana.