Las ocho de la noche. El hospital por fin guardaba un silencio relativo, ese murmullo agotado que sigue al caos del día. El Dr. Alexander Rojas se pasó una mano por el cabello, el peso de una guardia de treinta y seis horas hundiéndole los hombros. A sus veintiocho años, ya era considerado una estrella en ascenso en el departamento de cirugía; sus manos eran firmes, su mente brillante, pero su corazón estaba perpetuamente inquieto.

Ajustó la correa de su mochila y salió a la noche fresca de la ciudad. El aire olía a asfalto húmedo y al otoño que se acercaba. Como de costumbre, decidió caminar a casa. Esos tres kilómetros de aceras agrietadas eran su santuario, un amortiguador entre la vida y la muerte del hospital y el silencio estéril de su apartamento.

Alexander no caminaba solo por el ejercicio; caminaba para recordar. Y esta noche, como tantas otras, caminaba con el fantasma de su madre.

Jenny Rojas. La mujer que le había dado todo y a la que él no había podido salvar.

El recuerdo era tan nítido como una hoja de bisturí. Él tenía dieciocho años, no veintiocho. No era un cirujano; era un adolescente aterrorizado sentado en una silla de plástico rígido en el ala de nefrología del hospital público. El olor a desinfectante y a enfermedad le provocaba náuseas.

Jenny, su madre, la que había trabajado en dos empleos como camarera para asegurarse de que él tuviera libros, estaba pálida bajo la luz fluorescente. Su enfermedad renal, un monstruo silencioso que había crecido en la pobreza y la falta de atención médica, finalmente estaba ganando.

“Vas a estar bien, mamá”, le mintió él, sosteniendo su mano hinchada.

Jenny le había sonreído, una sonrisa débil que no llegó a sus ojos nublados por el dolor. “Alex… mi Alex… Vas a hacer cosas grandes”. Hizo una pausa, luchando por respirar. “Prométeme algo. Prométeme que nunca dejarás que nadie se sienta así. Tan… impotente. Tan… solo”.

“Te lo prometo, mamá”, susurró él, con lágrimas calientes corriendo por su rostro.

Jenny murió tres días después, esperando un trasplante que nunca llegó, una víctima de un sistema que no tenía tiempo para los pobres.

Esa promesa se convirtió en el evangelio de Alexander. Se convirtió en la furia que lo impulsó a través de la facultad de medicina con becas completas. Se convirtió en el cirujano que realizaba procedimientos imposibles. Si no pude salvarla a ella, me aseguraré de salvar a todos los demás. Era su penitencia.

Estaba tan perdido en ese recuerdo, en el olor de aquel hospital de hacía diez años, que casi tropezó con ella.

“¿Hola?”

El sonido lo sacó de su trance. Era un gemido suave, proveniente de la oscuridad de un callejón entre una lavandería y una tienda de conveniencia cerrada.

Alexander se detuvo. Su primer instinto, el de un ciudadano cansado, fue seguir caminando. Pero entonces, el gemido se convirtió en un sollozo ahogado.

El fantasma de Jenny le susurró al oído. Impotente. Solo.

“¿Hola?”, repitió Alexander, esta vez más firme, adentrándose en la sombra.

Y allí la vio. Una pequeña figura, acurrucada contra la pared de ladrillos fríos. Era una niña, de unos nueve o diez años. Su cabello estaba sucio y enmarañado, y estaba vestida solo con un delgado vestido que podría haber sido de una fiesta, ahora manchado de grasa y algo más.

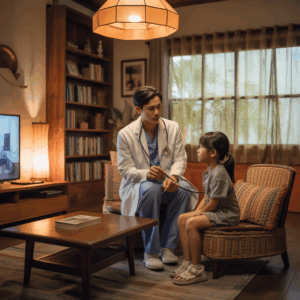

“Oye, ¿estás bien?”, preguntó, arrodillándose, su voz cambiando instantáneamente al tono suave y tranquilizador que usaba con los pacientes pediátricos.

La niña levantó la vista, sus ojos enormes y aterrorizados en un rostro manchado de lágrimas.

“Me duele”, susurró ella, y señaló su brazo izquierdo, que sostenía en un ángulo extraño contra su pecho.

Alexander ni siquiera tuvo que tocarlo. Su mirada de cirujano diagnosticó la situación en un segundo. La hinchazón, la deformidad obvia bajo la piel. Una fractura. Probablemente de radio y cúbito. Una fractura fea.

“Me llamo Alexander. Soy médico”, dijo con calma. “¿Cómo te llamas?”

“Alice”, dijo ella entre dientes, mientras una nueva ola de dolor la hacía estremecerse. “Me caí. Me duele mucho”.

“Está bien, Alice. Te voy a ayudar. No te voy a lastimar”. Miró a su alrededor. El callejón estaba vacío. La calle estaba desierta.

Su mente profesional evaluó las opciones. Podía llamar a una ambulancia. Esperarían quince minutos. La llevarían a la sala de emergencias. Esperaría horas para ser evaluada. O…

“Mi coche está a la vuelta de la esquina”, dijo, tomando la decisión en una fracción de segundo. “Te llevaré al hospital yo mismo. Es más rápido. ¿Puedes caminar?”.

Ella negó con la cabeza, llorando de nuevo.

Con una gentileza que contradecía la urgencia de la situación, Alexander la levantó en brazos. Era ligera como un pájaro. Mientras la llevaba hacia su coche, ella escondió su rostro en su cuello, buscando instintivamente calor y seguridad.

El viaje de cinco minutos al hospital pareció una eternidad. Alice temblaba, ya fuera de dolor o de frío, él no lo sabía. Él conducía, con una mano en el volante y la otra sosteniendo su pequeña mano.

“Vas a estar bien, Alice. Te lo prometo”, dijo, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a su madre. Pero esta vez, sería verdad.

Entró en la sala de emergencias del Hospital St. Jude como un pequeño tornado. Los enfermeros y residentes, acostumbrados a su ritmo tranquilo, se sorprendieron al verlo fuera de servicio, despeinado y llevando a una niña sucia en brazos.

“Fractura compuesta de antebrazo izquierdo”, ladró, volviendo a ser el Dr. Rojas. “Necesito rayos X y una sala de trauma ahora. Y llamen al Dr. Maurice”.

Las cosas se movieron rápido. Él era uno de los suyos. En cinco minutos, Alice estaba en una camilla, sus lágrimas secándose mientras una enfermera le limpiaba la cara. En diez minutos, las radiografías estaban en la pantalla.

Era peor de lo que pensaba. Una fractura limpia, pero el hueso estaba desplazado. Necesitaba cirugía para ponerle clavos. No un yeso simple. Cirugía.

“¿Dónde está Maurice?”, preguntó Alexander a la enfermera de turno.

“En casa. Lo llamé. Dijo que está a una hora de distancia, atrapado en el tráfico por un accidente en el puente”, dijo la enfermera, mordiéndose el labio. “Doctor, no podemos operarla. No hay padres. No hay consentimiento. Y el Dr. Maurice es el jefe de pediatría. Él tiene que autorizarlo”.

Alexander miró a Alice. La enfermera le había dado un analgésico, pero el dolor estaba volviendo. La niña lo miraba con esos ojos grandes y confiados.

El protocolo era claro como el agua. Debía esperar. Estabilizar a la paciente, administrar analgésicos y esperar a su superior. Operar a una menor no identificada y sin consentimiento era una violación que podría costarle su licencia.

Pero entonces, vio el rostro de Jenny. Vio el reloj de la pared en aquella sala de nefrología, marcando los minutos, luego las horas, luego los días, mientras esperaban una autorización, un papel, un donante, algo que nunca llegó.

Prométeme que nunca dejarás que nadie se sienta así.

“Al diablo con el protocolo”, dijo Alexander en voz baja.

La enfermera abrió los ojos de par en par. “Doctor… no puede. Maurice…”

“Maurice puede despedirme mañana”, la interrumpió Alexander, su voz tranquila pero llena de una autoridad absoluta. “Pero esta noche, esta niña no va a sufrir durante una hora más por culpa de un accidente de tráfico y un montón de burocracia. Prepara el quirófano. Usaremos anestesia local y sedación consciente. Lo haré yo mismo”.

“Pero el registro…”, insistió ella.

“Ponla como ‘Jane Doe’. Ponla a mi nombre. No me importa. Hazlo”.

La cirugía fue impecable. Fue un ballet de manos expertas. Alexander era un artista en el quirófano. Calmó a Alice, hablándole suavemente mientras la sedación hacía efecto.

“Voy a contar hasta tres, Alice, y cuando despiertes, el dolor se habrá ido. Uno… dos…”

Trabajó rápido. Limpió la herida, alineó los huesos con una precisión milimétrica, e insertó los clavos. Todo en cuarenta y cinco minutos. Cuando Alice se despertó, su brazo estaba en un yeso rosa brillante.

Ella parpadeó, miró su brazo y luego a Alexander. Una pequeña y somnolienta sonrisa se dibujó en su rostro. “Ya no duele”.

El corazón de Alexander se sintió… lleno. Por primera vez en diez años, sintió que había cumplido su promesa.

Pero la burocracia lo estaba esperando fuera del quirófano.

“Doctor, no podemos admitirla sin un tutor”, dijo el administrador del hospital, un hombre de traje que nunca había tocado a un paciente. “Y no podemos darla de alta sola. El protocolo dicta que debemos llamar a Servicios Sociales”.

Alexander miró el reloj. Eran casi las once de la noche. “¿Servicios Sociales? ¿A esta hora? Se la llevarán a un refugio. Está asustada. Acaba de salir de una cirugía. No”.

“Doctor, no tiene opción”, dijo el administrador, endureciendo su postura.

Alexander miró a Alice, que se había vuelto a dormir, su rostro finalmente en paz. No. No iba a entregar a esta niña a un sistema frío en medio de la noche. Había roto una regla; bien podría romper otra.

“Yo soy su tutor temporal”, mintió Alexander. “La llevaré a mi casa. Mañana por la mañana, cuando esté descansada, encontraremos a sus padres”.

“¡Doctor Rojas, eso es completamente irregular!”, exclamó el administrador.

“Añádalo a mi cuenta”, dijo Alexander. Con la misma gentileza de antes, levantó a la niña dormida, la envolvió en una manta del hospital y salió de la sala de emergencias, dejando al administrador boquiabierto.

Su apartamento era pequeño, pero impecable. Acostó a Alice en su propio sofá, que era sorprendentemente cómodo. Ella apenas se movió. Le quitó los zapatos sucios y la cubrió con el edredón más suave que tenía.

“Descansa, Alice”, susurró. “Mañana lo arreglaremos todo”.

Por primera vez en mucho tiempo, Alexander durmió profundamente. Había desafiado al sistema. Había salvado a alguien. Se sentía como un héroe.

A la mañana siguiente, se despertó con el sol. Alice seguía durmiendo en el sofá, su respiración tranquila y regular. Sintió una oleada de afecto protector.

Decidió no despertarla. Escribió una nota y la dejó en la mesa de café: “Alice, tuve que ir al hospital. Hay cereal en la cocina y jugo en la nevera. No abras la puerta a nadie. Volveré pronto. -Alexander.”

Se vistió con su uniforme, preparándose mentalmente para la inevitable tormenta. Sabía que se enfrentaría a Maurice. Sabía que habría gritos. Pero estaba extrañamente tranquilo. Había salvado a la niña. Ese era el hecho. El resto era solo ruido.

Llegó al hospital a las 7:30 a.m. El ambiente estaba tenso. Podía sentirlo.

Una enfermera, no la de la noche anterior, lo interceptó en el pasillo. “Doctor Rojas”, dijo, su voz baja y urgente. “El Dr. Maurice lo está buscando. Está en su oficina. Y está… furioso”.

Alexander asintió. “Gracias, María”.

Caminó por el pasillo, un condenado caminando hacia el cadalso, pero con la cabeza en alto.

La puerta de la oficina de Maurice estaba abierta. Maurice estaba de espaldas, mirando por la ventana, con las manos juntas detrás de la espalda. Era un hombre mayor, un cirujano brillante pero un burócrata de corazón. Para él, las reglas no eran sugerencias; eran el evangelio.

“Cierra la puerta, Alexander”, dijo Maurice, su voz peligrosamente tranquila, sin siquiera darse la vuelta.

Alexander cerró la puerta. El clic sonó como el cierre de una celda.

Maurice se giró. Su rostro no estaba rojo de ira, como Alexander esperaba. Estaba pálido, y sus ojos… sus ojos eran duros como el granito.

“Siéntate”.

Alexander permaneció de pie. “Doctor, prefiero…”

“¡Dije que te sientes!”, ladró Maurice.

Alexander se sentó.

“He estado en este hospital durante treinta años”, comenzó Maurice, su voz baja y vibrante de ira contenida. “He visto a jóvenes doctores arrogantes ir y venir. Pero nunca, en treinta años, había visto una insubordinación tan flagrante, tan peligrosa y tan estúpida”.

“Doctor, la niña tenía dolor…”, comenzó Alexander.

“¡La niña! ¿Te refieres a ‘Jane Doe’, la paciente que operaste anoche sin consentimiento, sin historial, sin autorización de tu superior, violando directamente mis órdenes?”.

“Usted estaba atascado en el tráfico…”

“¡Y tú estabas aquí jugando a ser Dios! ¿Y luego qué, Alexander? ¿Qué hiciste después de tu pequeño acto heroico? El administrador me informa que secuestraste a la paciente del hospital”.

“¡Yo no la secuestré! La llevé a mi casa para que estuviera a salvo…”

“¡Un lugar seguro!”, se burló Maurice. “¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Quién te crees que eres? ¿Su padre? ¡Has arriesgado la licencia de este hospital y la tuya propia por un impulso sentimental!”.

Alexander se levantó. “¡Un impulso sentimental! Esa niña estaba sufriendo. Y yo hice un juramento de ayudar. Mi madre…”

“¡Tu madre!”, gritó Maurice. “¡Siempre tu madre! ¡Tu madre murió hace diez años, Alexander! ¡No puedes pasar el resto de tu carrera tratando de salvarla! ¡No puedes romper todas las reglas éticas y legales porque estás persiguiendo a su fantasma!”.

“¡Yo hice lo correcto!”, gritó Alexander, su propia ira finalmente estallando. “¡Y lo volvería a hacer!”.

“Eres un tonto”, susurró Maurice, sacudiendo la cabeza. “Eres el mejor cirujano joven que he visto, pero eres un tonto”.

Maurice se inclinó sobre su escritorio, su rostro a centímetros del de Alexander. “Estás suspendido. A partir de este momento. Entrega tu identificación y tu busca. Y reza, Alexander, reza para que la junta no te quite la licencia de por vida. Ahora, lárgate”.

Alexander se quedó allí, aturdido. ¿Suspendido? ¿Por salvar a una niña?

“Doctor…”, tartamudeó. “Por favor…”

“Lárgate”.

Justo cuando Alexander, derrotado, se giraba para irse, la voz de un presentador de noticias interrumpió la tensión. Maurice tenía un pequeño televisor encendido en la esquina de su oficina, sintonizado en el canal de noticias de la mañana.

“…y continuamos con nuestra noticia de última hora. Una Alerta Amber ha sido emitida para una niña de nueve años desaparecida…”

Alexander se congeló. Su mano estaba en el pomo de la puerta.

Maurice levantó la vista hacia el televisor, molesto por la interrupción. “Apaga eso…”

“…Alice Mendoza, de nueve años, fue vista por última vez…”

Alexander se giró lentamente.

En la pantalla del televisor, apareció una foto escolar. Una niña sonriente, con el pelo oscuro y un diente faltante.

Era Alice.

“…Mendoza fue vista por última vez en el Parque Central ayer por la tarde. La policía acaba de publicar una foto de la cámara de seguridad de un testigo que la vio hablando con un hombre desconocido. Estamos advirtiendo al público que este hombre es considerado peligroso…”

“Dios mío”, susurró Maurice, mirando la foto de la niña.

Alexander no podía respirar. Su sangre se había convertido en hielo.

Y entonces, la imagen en la pantalla cambió. Pasó de la foto escolar sonriente de Alice a una imagen granulada, en blanco y negro, de una cámara de seguridad de la calle.

Mostraba el callejón.

Mostraba a la niña, Alice, acurrucada.

Y mostraba a un hombre, de espaldas, arrodillado junto a ella, y luego levantándola en sus brazos.

Maurice levantó la vista de la televisión y miró a Alexander. Su rostro ya no estaba pálido por la ira. Estaba pálido por el puro terror.

La voz del presentador de noticias continuó, ahora ominosa.

“…el sospechoso es un hombre caucásico, de entre veinte y treinta años, visto llevando a la niña desaparecida a un sedán oscuro. Si ve a este hombre, no se acerque a él. Llame al 911 de inmediato. Repetimos, la niña es Alice Mendoza…”

Alexander miró la pantalla. Vio su propia espalda. Vio su propio coche.

El héroe de la noche anterior era el secuestrador de la mañana.

“Alexander…”, susurró Maurice, levantando el teléfono de su escritorio. “¿Qué has hecho? ¿Dónde está la niña?”.

Alexander abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El cirujano que lo había arriesgado todo por compasión, el hombre que había tratado de cumplir la promesa hecha a su madre moribunda, se dio cuenta de la horrible verdad.

En su intento de salvar a Alice, la había secuestrado. Y la única prueba de su inocencia, la niña con el yeso rosa, estaba sola en su apartamento, con una nota que le decía que no abriera la puerta a nadie.