Hay decisiones de un instante que tardan toda una vida en borrarse. Para una mujer, dedicada al cuidado de su esposo postrado tras un accidente, ese instante de debilidad se consumó en un hotel, en un encuentro fugaz que prometía un escape, pero que solo trajo consigo el peso asfixiante de la culpa. Apenas dos horas después de aquel desliz con su jefe, la protagonista corría de vuelta a su hogar, buscando desesperadamente restablecer la fachada de la esposa abnegada. Sin embargo, al cruzar el umbral de su casa, la esperanza de que aquello quedara como un secreto enterrado se hizo añicos con el sonido frenético de su móvil, anunciando una cascada de notificaciones que eran, a la vez, una recompensa monetaria y una sombra oscura que se extendía sobre cada rincón de su vida.

Hay decisiones de un instante que tardan toda una vida en borrarse. Para una mujer, dedicada al cuidado de su esposo postrado tras un accidente, ese instante de debilidad se consumó en un hotel, en un encuentro fugaz que prometía un escape, pero que solo trajo consigo el peso asfixiante de la culpa. Apenas dos horas después de aquel desliz con su jefe, la protagonista corría de vuelta a su hogar, buscando desesperadamente restablecer la fachada de la esposa abnegada. Sin embargo, al cruzar el umbral de su casa, la esperanza de que aquello quedara como un secreto enterrado se hizo añicos con el sonido frenético de su móvil, anunciando una cascada de notificaciones que eran, a la vez, una recompensa monetaria y una sombra oscura que se extendía sobre cada rincón de su vida.

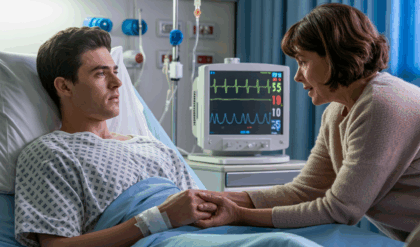

La vida de esta mujer se había transformado radicalmente desde el accidente de su esposo. Su existencia se había convertido en un ciclo de cuidado incesante: medicamentos a tiempo, aseo personal, comidas preparadas y la compañía constante que su pareja inmóvil requería. Ella había jurado amor y lealtad “en la salud y en la enfermedad”, una promesa que, hasta hacía apenas unas horas, sentía que cumplía con estoicismo. El peso emocional de esa rutina, la falta de espacio personal y el agotamiento, habían creado una fisura en su armadura, una debilidad que su jefe había explotado o, al menos, había aprovechado.

Al salir del hotel, el arrepentimiento la golpeó con la fuerza de un ancla fría clavándose en su pecho. Se apresuró por las calles húmedas, buscando la absolución en la prisa por regresar. Aquello había sido un error, un impulso estúpido que no debería haber sucedido. La urgencia ahora era recomponer su semblante, borrar de sus ojos cualquier rastro de la traición antes de enfrentarse a la mirada de su esposo, cuya tranquilidad en la cama representaba todo lo que ella había traicionado.

Subió las escaleras de su edificio casi corriendo, con la llave ya lista para abrir la puerta. En ese momento, el móvil vibró con insistencia. Primero un tono, luego otro, y de repente, la pantalla se encendió con una intensidad que la alarmó. Sintió una punzada de inquietud, un presentimiento de que algo se había salido del control.

Al empujar la puerta del apartamento, su prioridad fue su esposo. Lo miró rápidamente. Parecía dormir, su respiración forzada, habitual desde el accidente, era el único sonido audible en la habitación. Estaba tranquilo. Con un respiro superficial, dejó la bolsa de verduras en la encimera y, por fin, enfrentó la pantalla de su teléfono.

Lo que vio la paralizó. No eran solo notificaciones sociales o correos electrónicos. Había más de quince mensajes nuevos de su jefe. Y el verdadero golpe no estaba en las palabras, sino en las transferencias bancarias que acompañaban cada notificación. Una detrás de otra, cantidades exactas, repetidas, con una precisión que resultaba fría y calculada. Era una lluvia de dinero, una “recompensa” que no podía rechazar sin exponerse, pero que no podía aceptar sin encadenarse.

Cada transferencia venía acompañada de un breve, pero demoledor, texto de su jefe:

“Recompensa por tu esfuerzo.” “La primera de muchas.” “Te lo mereces.” “Gracias por esta tarde.”

Las palabras eran dagas. Le recordaban, con una claridad brutal, que la puerta del hotel, para su jefe, no se había cerrado. Y ahora, aquel encuentro furtivo amenazaba con invadir la privacidad de su hogar, proyectando su sombra sobre el hombre que dormía a pocos metros de distancia. Sintió una mezcla insoportable de vergüenza, repulsión y un miedo helado.

La traición había ocurrido, pero el peor error había sido dejar un rastro tan obvio. El dinero se sentía como una trampa, un grillete invisible. Sus manos temblaban mientras sopesaba las implicaciones. ¿Qué pretendía su jefe? ¿Estaba simplemente comprando su silencio, asegurándose de que ella no hablara de la aventura? ¿O, lo que era peor, estaba sentando las bases de una cadena de favores, esperando que ella aceptara el dinero y, con ello, la obligación implícita de una continuidad? Si no rechazaba esas transferencias de inmediato, ¿qué entendería él? ¿Qué derecho sentiría que tenía sobre ella?

En ese momento de pánico mudo, escuchó un murmullo débil. Su esposo se removió en la cama, intentando llamarla. La esposa guardó el móvil con la desesperación de quien esconde una prueba incriminatoria. Se acercó rápidamente a la habitación, el corazón latiéndole como un tambor frenético, intentando retomar su papel, la fachada de la esposa atenta.

Pero ya era tarde. Aunque su esposo no supiera nada de la infidelidad, aunque no hubiera visto las transferencias, ella sabía que la calma aparente de su vida había sido irrevocablemente rota. La aparición de ese dinero, la persistencia de su jefe, eran un indicio de que algo se había puesto en marcha, algo que no podría detener tan fácilmente como un simple mensaje de texto.

Mientras atendía a su esposo, el móvil, dejado en la mesita de noche, vibró con un último mensaje, recién llegado. Lo miró con terror, sabiendo que contenía la confirmación de sus peores miedos.

“Mañana necesito verte. Urgente.”

Aquella última orden no era una sugerencia ni un ruego; era una exigencia, la confirmación de que la recompensa había sido solo el primer paso en un juego de poder y chantaje emocional. La esposa se encontró atrapada entre la lealtad a su esposo, el peso de su conciencia y la sombra amenazante de un jefe que había comprado su silencio y ahora reclamaba su presencia. El hotel se había desvanecido, pero la consecuencia de ese error había entrado en su casa, y prometía quedarse.