El Parque Nacional Los Pinos es un vasto mosaico de belleza agreste en el corazón del sur. Para los habitantes de la cercana Villa Esperanza, es un lugar de orgullo y de melancolía. Es un lugar donde el aire huele a pino y a historia, pero donde, desde hace décadas, también se percibe el eco de un misterio que se niega a morir.

Ese misterio nació una noche de finales del verano de 1983. Fue entonces cuando la familia Ramírez desapareció sin dejar rastro de su campamento.

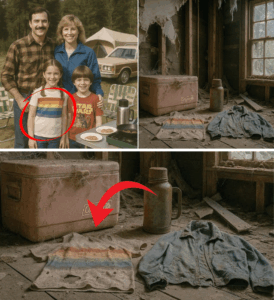

Javier y Elena Ramírez eran el modelo de la clase media trabajadora: él era ingeniero; ella, maestra. Eran personas de rutinas, estables, y su mayor alegría era su familia. Tenían dos hijos: Lucas, de 10 años, un niño brillante y curioso, y la pequeña Sofía, de 6, un torbellino de pelo rizado y risa contagiosa.

Su viaje al Parque Los Pinos era una tradición anual. Dejaron su camioneta familiar, un robusto Ford Ranch Wagon de 1978, en el estacionamiento del sector “El Valle”. Debían regresar el domingo por la tarde.

Cuando no regresaron, su hermana, Ana, llamó a las autoridades. La policía local, junto con la Gendarmería Nacional, comenzó una búsqueda inmediata.

El coche fue encontrado en el aparcamiento. La escena era normal. Pero dos kilómetros adentro, en el claro donde acampaban, el silencio y el orden lo contaban todo. La tienda de campaña estaba perfectamente instalada. La mesa de picnic, desplegada. Sobre ella, restos de una cena a medio terminar: latas de frijoles abiertas, un paquete de pan con una rebanada sin envolver. Los juguetes de Lucas y Sofía estaban dispersos sobre una manta.

Pero no había familia. No había signos de lucha. No había huellas de pisadas que se alejaran del claro.

La pista más inquietante no era lo que faltaba, sino lo que quedaba. El farol de gas de la familia, su fuente de luz para la noche, estaba apoyado en un tronco caído, aún encendido, pero parpadeando, la llama luchando por sobrevivir con los últimos restos de combustible.

El Comandante Eduardo Ríos, el jefe de policía que dirigió la investigación inicial, lo recordaría como el detalle más escalofriante de su carrera. La linterna encendida. Implicaba una partida nocturna, abrupta, pero no lo suficientemente violenta como para derribar la linterna. Sugería que la familia había salido del campamento, juntos, en respuesta a algo o a alguien.

La búsqueda que siguió fue un calvario de meses. Peinaron el bosque. Los perros rastreadores siguieron el rastro de la familia hasta el perímetro del campamento, pero luego, el olor se desvaneció. El Comandante Ríos estaba convencido de que la familia había sido interceptada por un vehículo en la carretera de servicio oculta que bordeaba el campamento, pero sin pruebas, la teoría no tenía sustento.

El caso se estancó. Las teorías se multiplicaron, alimentadas por la falta de un cuerpo. ¿Un secuestro? ¿Un culto? La historia de la familia Ramírez se convirtió en el fantasma de Los Pinos. La zona del campamento fue cerrada, marcada como un monumento no oficial al dolor.

Para Ana, la hermana de Elena, la agonía fue una constante de 36 años. Ella crió a sus propios hijos bajo la sombra de la desaparición, regresando cada año al parque, sentándose en el borde de la zona clausurada, preguntándose qué secreto guardaba la tierra.

Treinta y seis años pasaron. El 1983 se convirtió en una historia antigua. El año era 2019.

La expansión urbana había llegado a Villa Esperanza. Se aprobó un proyecto de construcción de un nuevo complejo de viviendas en los terrenos colindantes con el Parque Los Pinos. El lugar, que había sido monte bajo y nadie había tocado en décadas, estaba siendo despejado para las cimentaciones.

Una tarde, una excavadora, dirigida por un capataz llamado Miguel Torres, hundió su pala más profundamente de lo que la tierra había sido removida en casi cuarenta años. El metal golpeó metal con un sonido sordo y resonante.

Torres detuvo la máquina. Pensó que había dado con un viejo tubo de metal o una pieza de maquinaria agrícola olvidada. Él y sus hombres excavaron a mano. Lo que sacaron de la tierra no era un tubo. Era una caja. Una caja fuerte de metal, pesada, corroída por el tiempo, pero sellada.

La policía fue llamada. El Teniente Vega, el nuevo jefe de la unidad de investigación, supervisó la operación. El hallazgo no estaba en el área del campamento de 1983, sino a unos 500 metros de distancia, en una elevación. El misterio se reabrió con urgencia.

La caja fuerte fue llevada a la comisaría. Los técnicos tardaron horas en abrir el metal oxidado. El ambiente en la sala era de tensión palpable.

Y entonces, la caja se abrió.

No contenía oro. No contenía cuerpos. Contenía algo mucho más devastador: las identidades.

Dentro, protegidos por bolsas de plástico que, milagrosamente, habían resistido el paso del tiempo, encontraron los cuatro documentos de identidad de la familia Ramírez: el carné de conducir de Javier, la tarjeta de la biblioteca de Elena, y las tarjetas escolares de Lucas y Sofía. También había un pequeño collar que Ana reconoció como el favorito de su hermana.

Era la confirmación: la familia había muerto. Alguien se había tomado la molestia de recoger sus identidades y enterrarlas. La caja fuerte era una cápsula del tiempo, su contenido un testigo silencioso.

Pero junto a las identificaciones, la policía encontró dos objetos que cambiaron por completo el enfoque del caso: un carné de conducir con una foto de un hombre que no era Javier, y una pequeña grabadora de casete de 1983, del tipo usado por los periodistas.

El carné de conducir pertenecía a Víctor Robles, un hombre de la zona, conocido en los archivos policiales por problemas menores de juego. El análisis de los documentos de 1983 mostró que Víctor Robles era un conocido casual de la familia, un hombre con el que Javier había coincidido en un evento de trabajo semanas antes de la acampada.

La policía tenía ahora el arma más potente: la voz de la verdad. El casete fue enviado a un laboratorio especializado. La restauración de la cinta, de 36 años de antigüedad, fue un trabajo de meses.

Finalmente, la policía tuvo el audio. No era una confesión. Era una grabación del campamento de la familia, probablemente de una pequeña grabadora que Javier usaba para dejar notas de voz.

La cinta comenzó con el sonido de la risa de los niños, el crepitar de la madera y la voz de Elena narrando el menú de la cena. Luego, la voz de un hombre desconocido: Víctor Robles. Se unió a la cena.

El tono de la conversación cambió rápidamente. Víctor estaba en deuda, desesperado. Había convencido a Javier de que se encontraran en el campamento para que le prestara una gran suma de dinero. Javier, la voz grabada con calma, se negó.

Entonces, el audio se convirtió en un caos. Se escuchó la voz de Lucas, preguntando: “¿Qué pasa, papá?”. El sonido de una silla cayendo. La voz tensa de Elena. Y luego, el sonido de una lucha. Gritos ahogados, y la voz de Víctor, fría y resonante: “Lo siento, Javier. No me dejas elección. No me volveréis a ver”.

El audio terminaba con un fuerte ruido sordo y luego, el silencio, roto solo por el sonido de la cinta que seguía rodando. La lucha se había desatado justo después de la cena, lo que explicaba la mesa a medio recoger. Víctor, en pánico, había matado a Javier y a Elena, y luego a los niños para eliminar a los testigos. Había recogido los objetos de valor y la identificación, enterrándolos en la caja fuerte, pensando que nadie miraría en un terreno adyacente al parque.

El misterio se resolvió. La familia Ramírez no había sido víctima de un accidente o un culto. Habían sido asesinados por un hombre que creían amigo, un hombre que los traicionó por la desesperación de una deuda de juego.

La policía localizó a Víctor Robles. Ahora era un hombre de 70 años, viviendo una vida tranquila en una ciudad costera. Fue arrestado. La evidencia del casete de 1983 fue irrefutable.

La hermana de Elena, Ana, finalmente tuvo la verdad. Sus seres queridos no habían sufrido una desaparición prolongada. Habían sido víctimas de la crueldad humana, que, irónicamente, había dejado su propia confesión enterrada en el suelo durante 36 años.

La investigación final localizó los restos de los cuatro miembros de la familia Ramírez enterrados juntos bajo una gran roca a pocos metros del lugar donde se encontró la caja fuerte. El criminal había enterrado la evidencia de sus identidades cerca de los cuerpos, esperando que la tierra silenciara su crimen para siempre.

El misterio de la linterna encendida finalmente se explicó: el asesino, en su pánico nocturno, había dejado el farol sobre el tronco, encendido, antes de huir de la escena, un testigo mudo de la noche que se llevó a una familia entera.