El día que me casé con Ricardo, me sentí suspendida en un sueño. Desde el momento en que entré en la iglesia y vi sus ojos (tranquilos, profundos, serios), supe que mi vida estaba completa. Ricardo era, para el mundo exterior y para mí, un hombre perfecto. Era el tipo de hombre sobre el que escriben las novelas que leía mi abuela: callado pero fuerte, responsable en su trabajo en la empresa familiar de logística y, sobre todo, un hijo devoto.

La gente del pueblo no se cansaba de decirlo. “Ay, Sofía”, me decían mis tías en la recepción, apretándome la mano. “Qué suerte la tuya. Encontrar a un hombre como Ricardo en estos tiempos… ¡un milagro!”. Y lo que más admiraban, lo que siempre salía a relucir, era su relación con su madre.

Elena, mi suegra, había enviudado hacía más de una década. Era una mujer elegante, de una belleza que el tiempo había suavizado pero no borrado, y mantenía la casa familiar con una dignidad silenciosa. Ricardo era su único hijo, su pilar. La forma en que él la cuidaba, la forma en que anticipaba sus necesidades, era conmovedora. O al menos, eso pensé al principio.

“El hombre que sabe amar a su madre”, me dijo mi propia madre con lágrimas en los ojos durante el brindis, “será una bendición para su esposa”.

Yo me aferré a esa frase. Me la repetí como un mantra durante las primeras semanas de matrimonio, cuando noté la primera… peculiaridad.

Vivíamos en la gran casa familiar. Era una condición que Elena había puesto, y Ricardo había aceptado sin dudarlo. “Es una casa enorme, Sofía”, me había asegurado él. “Apenas la veremos. Pero ella no puede estar sola después de lo de papá”. Me pareció razonable.

Las primeras noches fueron mágicas, las de cualquier luna de miel. Pero en la tercera semana, ocurrió.

Estaba medio dormida, acurrucada contra el calor de su espalda, cuando lo sentí moverse. No fue un movimiento para ir al baño. Fue deliberado, silencioso, como un gato en la noche. Se levantó de la cama, recogió su almohada y, sin hacer un solo ruido, salió de nuestra habitación.

Me quedé helada. ¿Se sentía mal? ¿Había escuchado algo? Esperé, conteniendo la respiración, a que el sonido de la cisterna del baño rompiera el silencio. Nunca llegó.

Después de diez minutos de pánico silencioso, me levanté. La casa estaba oscura, excepto por una delgada línea de luz que se filtraba bajo la puerta al final del pasillo. La habitación de Elena.

Mi primer pensamiento fue de preocupación. ¿Se habría sentido mal ella? ¿Una emergencia? Caminé de puntillas por el pasillo de madera fría. Mientras me acercaba, la luz se apagó.

Pegué la oreja a la puerta, sintiéndome una intrusa. Silencio. Un silencio absoluto.

Regresé a nuestra habitación, confundida. El lado de Ricardo en la cama permaneció vacío, frío. Cuando desperté a la mañana siguiente, él estaba allí, durmiendo plácidamente, como si nunca se hubiera ido. Pensé que lo había soñado.

Pero no fue un sueño.

Ocurrió la noche siguiente. Y la siguiente. Y la noche después de esa.

Como un reloj, después de que él pensaba que yo estaba profundamente dormida, Ricardo se levantaba, tomaba su almohada y caminaba por el pasillo hasta la habitación de su madre.

La primera vez que me atreví a preguntar, una semana después de que comenzara el ritual, él me sonrió. Fue esa sonrisa tranquila y tranquilizadora que me había enamorado.

“Mamá solo… a veces se asusta por la noche”, dijo suavemente, sirviéndome café. “La casa es vieja, ya sabes. Ruidos. Tiene pesadillas. Solo me aseguro de que esté bien. No te preocupes, amor”.

Y yo, la esposa joven y enamorada, no me preocupé. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era Ricardo. El hombre que era una bendición.

Pasaron seis meses. El ritual continuó. Seis meses de noches en las que me despertaba con el frío de un lado vacío de la cama. Empecé a sentirme… sola. Increíblemente sola, en una casa llena de gente.

Durante el día, la vida era normal. Elena era cortés conmigo, aunque distante. Hablábamos del clima, del menú de la cena. Ricardo iba al trabajo, regresaba, me besaba en la frente y le preguntaba a su madre cómo había sido su día. Éramos un cuadro de felicidad doméstica.

Pero la noche era una historia diferente. La noche era su secreto.

Comencé a marchitarme. La gente empezó a notar las ojeras bajo mis ojos. “Ay, Sofía, el matrimonio te está agotando”, bromeaban. Yo forzaba una sonrisa. Si supieran que me estaba agotando la soledad.

Un año de matrimonio. El ritual no había fallado ni una sola noche. El espacio vacío a mi lado ya no se sentía temporal; se sentía como un abismo permanente.

“Ricardo”, le dije una noche, tratando de mantener mi voz firme. “¿Por qué no me dejas ayudarte? Si mamá tiene miedo, puedo ir yo. Puedo prepararle un té, hablar con ella”.

La sonrisa de Ricardo se tensó. Fue la primera vez que vi un destello de algo más, algo… ¿irritado? “No, Sofía. Es mi deber. Ella es mi madre. No lo entenderías. Por favor, déjalo así”.

Me callé. Pero esa noche, la semilla de la duda comenzó a crecer, y era una planta fea y amarga. ¿Qué era lo que yo “no entendería”?

El segundo año fue peor. Comencé a sentirme como una invitada en mi propia casa. Yo era la “otra mujer” en mi matrimonio; la principal era su madre. Elena, por su parte, parecía florecer. A veces, en la cena, me lanzaba miradas que no podía descifrar. ¿Lástima? ¿O era… triunfo?

Una tarde, mientras ayudaba a Elena a doblar la ropa, ella dijo algo que me heló la sangre.

“Sabes, Sofía”, dijo, su voz suave como la seda, sin levantar la vista del mantel que estaba doblando. “Un hombre que sabe amar y respetar a su madre es una verdadera bendición para una esposa. Demuestra que tiene un corazón leal”.

La frase de mi madre, pero en sus labios sonaba diferente. Sonaba como una advertencia.

Me limité a sonreír, una sonrisa tirante que me dolía en la cara. “¿Y qué pasa con el amor y el respeto por su esposa, Elena?”.

Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos eran tranquilos, pero fríos. “Eso se gana, querida. El amor de una madre es… fundamental”.

Esa noche, me di cuenta de que estaba en una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. Y la estaba perdiendo.

El tercer año. Tres años de noches vacías. Tres años de ser la esposa perfecta durante el día y un fantasma por la noche. Me había vuelto resentida, callada, una versión marchita de la mujer feliz que había sido. Había dejado de preguntar. Había dejado de luchar. Simplemente existía.

La gente del pueblo todavía elogiaba a Ricardo. “¡Qué hijo tan modelo!”, decían cuando lo veían llevar a su madre a la iglesia el domingo, ella orgullosamente del brazo de él, yo caminando un paso detrás. “Cuida a su madre viuda como nadie. Eres una mujer afortunada, Sofía”.

Afortunada. Quería gritar. Quería sacudirlos y preguntarles si pensarían que era afortunada si supieran que mi esposo no había dormido una noche entera conmigo en tres años.

Entonces, llegó la noche que lo cambió todo.

Era una noche de tormenta. El viento aullaba fuera de la ventana y la lluvia golpeaba el cristal. Eran las dos de la mañana. Yo no estaba dormida. Ya casi nunca dormía de verdad.

Escuché el sonido familiar. El crujido de las sábanas, el peso levantándose de la cama.

Ricardo se puso de pie, una silueta en la oscuridad. Tomó su almohada.

Pero esta noche, algo en mí se rompió. Tres años de silencio, tres años de soledad, tres años de sentirme como una intrusa. Se acabó.

Cuando él salió de la habitación, yo me levanté. No hice ruido. Ni siquiera respiré.

Lo seguí por el pasillo oscuro. El corazón me golpeaba tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo por encima de la tormenta.

Vi su silueta detenerse frente a la puerta de Elena. Giró el pomo sin hacer ruido y entró.

Me quedé en el pasillo, temblando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a tocar la puerta? ¿A gritar?

No. Necesitaba saberlo. Necesitaba la verdad, por horrible que fuera.

Me deslicé por el pasillo hasta que mi hombro tocó la pared junto a su puerta. La puerta estaba ligeramente entreabierta, solo una rendija. La tormenta afuera enmascaraba cualquier sonido que yo pudiera hacer.

Pegué la oreja a la madera fría. Al principio, solo escuché el viento. Y luego… lo escuché.

Escuché la voz de Ricardo, pero no era su voz tranquila y segura de sí misma. Estaba rota. Estaba… sollozando. Un llanto ahogado, desesperado, que me partió el corazón.

Y luego, escuché la voz de Elena.

“Shh, shh, mi niño, mi niño”, susurraba ella, con una voz temblorosa que no reconocí. “Está bien. Ya pasó. Mamá está aquí. Ya pasó”.

Me tapé la boca para ahogar mi propio jadeo. ¿Qué estaba pasando?

Mis manos temblaban incontrolablemente. Mi mente imaginaba lo peor. Una relación enferma, retorcida…

No podía más. Empujé la puerta.

Se abrió con un gemido suave, revelando la escena. Y no era nada de lo que había imaginado.

La habitación estaba iluminada solo por una pequeña lámpara de noche. Elena estaba sentada en la cama, completamente vestida. Pero Ricardo… Ricardo no estaba en la cama con ella.

Estaba arrodillado en el suelo junto a la cama, con la cabeza en el regazo de su madre, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir del fondo de su alma. Se aferraba a la mano de ella como un niño perdido.

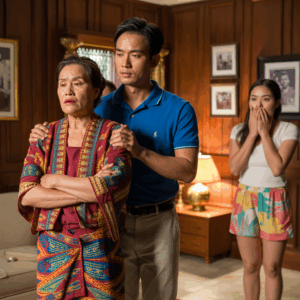

Ambos se congelaron. Me miraron. Tres años de secretos explotaron en el silencio de esa habitación.

Los ojos de Ricardo estaban rojos, hinchados, llenos de una vergüenza y un dolor tan profundos que me tropecé hacia atrás.

“¿Ricardo?”, susurré.

Elena fue la primera en recuperarse. Su rostro, que siempre había sido tan controlado, estaba devastado por el dolor. “Sofía”, dijo, su voz ya no era fría, solo infinitamente cansada. “Cierra la puerta, por favor”.

Entré y cerré la puerta. El sonido del clic pareció sellar nuestro destino.

“¿Qué es esto?”, pregunté, mi voz apenas un susurro. “¿Qué está pasando aquí?”

Ricardo no podía hablar. Seguía arrodillado, su rostro ahora enterrado en el edredón, incapaz de mirarme.

Elena suspiró, un sonido que pareció vaciarla. Acarició el cabello de su hijo, un gesto automático, antes de mirarme.

“Él no quería que lo supieras”, dijo en voz baja. “Queríamos protegerte. Pero supongo que ya no podemos”.

“¿Protegerme de qué?”, exigí, mi confusión convirtiéndose en una ira fría. “¿De esto? ¿De qué… de qué es esto?”

“Mi hijo…”, comenzó Elena, y su voz se quebró. “Mi hijo no es el hombre fuerte que todos creen que es. Es… está roto”.

Me contó la historia. La verdad.

El padre de Ricardo, Arturo, no había muerto de un ataque al corazón mientras dormía, como me habían dicho. Esa era la mentira que contaban al mundo, la mentira que me habían contado a mí.

La verdad era mucho más oscura.

Arturo había sufrido una depresión severa durante años. Nadie lo sabía, excepto Elena y un joven Ricardo. Él lo había ocultado al mundo detrás de una fachada de éxito y buen humor. Pero en casa, era una historia diferente.

“Una noche, como esta”, continuó Elena, sus ojos perdidos en el pasado, “hubo una tormenta. Arturo había estado… mal… durante semanas. Ricardo tenía diecisiete años. Yo estaba en la cocina. Escuché un ruido en el estudio”.

Las lágrimas corrían por su rostro ahora. “Ricardo fue primero. Y lo encontró. Arturo… se había quitado la vida”.

Me senté en el suelo. No sentía las piernas.

“Pero eso no fue lo peor”, susurró Elena. “Lo peor fue lo que vino después. La policía. Las preguntas. El escándalo. Y yo… yo no pude manejarlo. Me derrumbé. Caí en un pozo tan oscuro, Sofía, que no podía ver la salida. Y Ricardo, mi niño de diecisiete años, tuvo que ser el fuerte”.

“Él me cuidó”, continuó. “Me dio de comer. Me bañó. Se convirtió en el padre de la casa porque yo ya no podía ser la madre. Él nunca lloró. Nunca. Se guardó todo, para poder ser fuerte por mí”.

Miré a Ricardo, que seguía temblando en el suelo.

“Durante años”, dijo Elena, “estuvo bien. O eso pensábamos. Pero el trauma… el trauma nunca desaparece. Solo espera. Cuando se casó contigo, Sofía… fue la primera vez que fue verdaderamente feliz. Y la felicidad… la felicidad le dio permiso para sentir. Y cuando comenzó a sentir… todo se derrumbó”.

Explicó el ritual nocturno. La primera vez que sucedió fue en nuestra luna de miel. Ricardo se despertó en medio de la noche, jadeando, sudando frío, atrapado en una pesadilla sobre encontrar a su padre. Estaba teniendo un ataque de pánico severo. Corrió a la única persona que alguna vez lo había visto vulnerable: su madre.

Y así se convirtió en su rutina.

“Él no viene aquí por mí, Sofía”, dijo Elena, sus ojos suplicantes encontrando los míos. “Él no viene aquí porque tenga miedo. Viene aquí porque él tiene miedo. Viene aquí para derrumbarse donde nadie pueda verlo. Viene aquí para ser el niño de diecisiete años que nunca pudo ser”.

El hombre que yo había visto como un “hijo modelo” era, en realidad, una víctima. El hombre que yo creía que me estaba traicionando, en realidad estaba tratando desesperadamente de no ahogarse en un dolor que había mantenido oculto durante una década.

Su excusa, “Mamá tiene miedo”, no era una mentira. Era una proyección. Era él quien tenía miedo. Miedo de la noche. Miedo de sus propios recuerdos. Y miedo de que yo, su esposa, viera la verdad rota detrás del hombre perfecto.

“¿Por qué?”, susurré, las lágrimas ahora corriendo por mi propio rostro. “¿Por qué no me lo dijiste, Ricardo? Soy tu esposa”.

Él finalmente levantó la vista. Su rostro estaba devastado. “Porque…”, dijo, su voz ronca por el llanto. “¿Cómo podría? ¿Cómo podría cargarte con esto? Te casaste con el hombre fuerte del pueblo. No con… esto. No con un hombre roto que llora en el regazo de su madre”.

“Tenía tanto miedo”, continuó, su voz apenas audible por encima de la tormenta. “Miedo de que si veías quién era realmente… me dejarías”.

Me quedé allí, en la puerta, el mundo que había construido en mi mente, el de la traición y el resentimiento, desmoronándose.

La verdad no era una traición. Era una tragedia.

Lentamente, entré en la habitación. Me arrodillé en el suelo, frente a mi esposo.

“Me dijiste que no lo entendería”, le susurré, tomando su mano temblorosa. “Pero lo entiendo”.

Miré a Elena, por encima de la cabeza de Ricardo. Nuestros ojos se encontraron. Por primera vez en tres años, no éramos rivales. Éramos solo dos mujeres que amaban a este hombre roto.

“Pero esto”, dije, mi voz encontrando una fuerza que no sabía que tenía. “Esto tiene que parar”.

Ricardo levantó la vista, asustado.

“No el llanto”, aclaré rápidamente. “No el dolor. Eso está bien. Pero esto… esconderte. Mentirme. Romperte solo en la oscuridad”.

Puse mi otra mano en su mejilla. “Estoy aquí. No me casé con un hombre perfecto, Ricardo. Me casé contigo. Y si te rompes, nos romperemos juntos. Pero no más en esta habitación. No más sin mí”.

Esa noche, por primera primera vez en tres años, Ricardo no durmió en el suelo de la habitación de su madre.

Conduje a Elena a su cama, la arropé y le preparé un té, algo que había querido hacer durante años.

Luego, tomé la mano de mi esposo. Estaba temblando, agotado. Lo guié de regreso a nuestra habitación. Lo ayudé a meterse en la cama. Y por primera vez, no fui yo quien se acurrucó contra él. Fue él quien se acurrucó contra mí, aferrándose a mí como si fuera un salvavidas.

Lloró durante horas. Y yo lo sostuve. Sostuve el dolor de su padre, el trauma de su adolescencia y los tres años de mentiras que nos habían separado.

El camino que siguió no fue fácil. No fue una cura milagrosa. El trauma no desaparece con una sola conversación.

Ricardo comenzó a ir a terapia. Fue lo más difícil que había hecho en su vida: más difícil que dirigir el negocio, más difícil que ser el pilar de su madre. Hablar de su padre, admitir su dolor, fue una batalla.

Elena también comenzó a cambiar. Con la verdad al descubierto, el extraño control que tenía sobre su hijo se disolvió. Comenzó a verme no como una rival, sino como la mujer que estaba ayudando a sanar a su hijo de una manera que ella nunca pudo. Empezamos a hablar. De verdad. Sobre su esposo, sobre su dolor, sobre recetas de cocina.

La casa comenzó a sentirse menos como una prisión y más como un hogar.

Hubo más noches difíciles. Noches en las que Ricardo se despertaba sudando frío, con el terror en los ojos. Pero la diferencia era que ahora, no se levantaba. No tomaba su almohada. Se giraba hacia mí. Y yo lo sostenía hasta que la tormenta pasaba.

Un año después de esa noche, estábamos en el parque del pueblo, viendo a los niños jugar. Elena estaba con nosotros, tejiendo en un banco cercano.

“¿Crees que la gente todavía piensa que soy un ‘hijo modelo’?”, preguntó Ricardo en voz baja, con una media sonrisa.

Me reí. “No lo sé. Pero sé que eres un esposo modelo”.

Él apretó mi mano. “Tú me salvaste, Sofía”.

Negué con la cabeza, mirando el sol. “No. Solo te sostuve mientras te salvabas a ti mismo. Y dejaste de huir”.

El hombre que amaba a su madre era, de hecho, una bendición. Pero el hombre que finalmente aprendió a dejar que su esposa lo amara, en su totalidad, con todas sus partes rotas… ese fue el verdadero milagro.