El desierto de Arizona, con sus cañones rojos, sus vastos paisajes de matorrales y su calor implacable, es un lugar que exige respeto. Sus intrincados laberintos geológicos, repletos de grietas y cuevas ocultas, son el escenario perfecto para que el silencio se trague a quien se aventura sin precaución. Esta es la historia de un excursionista que se adentró en ese paisaje, desapareciendo sin dejar rastro, y cuyo destino permaneció en un doloroso limbo durante dos años, hasta que un hallazgo fortuito en la oscuridad de una cueva reveló una verdad que era tan inquietante como extraña.

La desaparición de este hombre se produjo en un entorno que es a la vez hermoso y letal. Se lo consideraba un senderista competente, una persona que conocía los riesgos del desierto, pero ni la experiencia más pulida puede proteger a alguien del giro inesperado de un accidente o del extravío en un terreno tan traicionero. Cuando no regresó a la hora prevista, la alarma se encendió, y la búsqueda inicial fue masiva. Guardaparques, equipos de rescate y voluntarios rastrearon los senderos conocidos y las áreas circundantes, lidiando con el calor diurno y el frío nocturno, pero la tierra de Arizona se mostró impenetrable. No había huellas claras, ni objetos abandonados, ni llamadas de auxilio.

La frustración de los investigadores y el dolor de la familia crecieron con el paso de los meses. En el desierto, la descomposición es rápida, o la momificación natural por el calor extremo y la sequedad puede ocurrir. Las expectativas de encontrarlo con vida se desvanecieron, y el caso se convirtió en uno de esos misterios que la comunidad discute en voz baja: otro más que el desierto se llevó.

Dos años pasaron, y el caso había pasado a engrosar las filas de los expedientes fríos. La gente había comenzado a aceptar que su destino sería una pregunta sin respuesta, que sus restos nunca se encontrarían o que, si lo hacían, serían huesos irreconocibles dispersos por la acción de los animales.

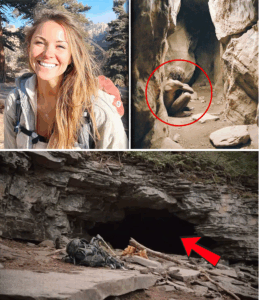

El giro en la historia llegó gracias a la perseverancia o la curiosidad de alguien más, quizás otro excursionista o un explorador de cuevas, que se aventuró en una zona apartada del área de búsqueda inicial. El descubrimiento se produjo en las profundidades de una cueva. No era una caverna turística, sino una grieta o un agujero rocoso, de acceso difícil y alejado del sol, un lugar que ofrecía un microclima completamente diferente al abrasador desierto exterior.

El giro en la historia llegó gracias a la perseverancia o la curiosidad de alguien más, quizás otro excursionista o un explorador de cuevas, que se aventuró en una zona apartada del área de búsqueda inicial. El descubrimiento se produjo en las profundidades de una cueva. No era una caverna turística, sino una grieta o un agujero rocoso, de acceso difícil y alejado del sol, un lugar que ofrecía un microclima completamente diferente al abrasador desierto exterior.

Allí, en la oscuridad y la relativa frescura de la cueva, se encontraba el cuerpo del hombre desaparecido. La ubicación era, en sí misma, notable. ¿Cómo llegó allí? ¿Cayó? ¿Buscó refugio? ¿O fue arrastrado?

Pero lo que convirtió el hallazgo en un evento de asombro forense fue la condición de los restos. El cuerpo del excursionista no se parecía a una persona muerta en el desierto después de dos años. No estaba completamente descompuesto ni era un esqueleto puro. Según los informes, el cuerpo tenía un aspecto que, aunque no se describió en detalle para proteger a la familia, se señaló enfáticamente que “no se parecía en nada a una persona viva”. Este eufemismo se refería a un estado de preservación o transformación tan inusual que era perturbador a la vista.

El cuerpo había sido afectado por el ambiente único de la cueva. Las cuevas son conocidas por su estabilidad de temperatura, alta humedad y, a menudo, condiciones de bajo oxígeno (anaeróbicas). Si el cuerpo fue encontrado en un área especialmente húmeda, quizás en contacto con suelo arcilloso o rica en minerales, es probable que se hubiera producido un fenómeno de momificación natural o, más probablemente, la formación de adipocira (cera de tumba), similar a la historia de los Apalaches, pero bajo condiciones ligeramente diferentes.

La adipocira, esa sustancia cerosa y jabonosa, se forma a partir de la grasa corporal y actúa como un conservante natural, deteniendo la descomposición. En la oscuridad y la humedad constante de una cueva, este proceso puede preservar la forma general del cuerpo, e incluso las facciones, pero alterando radicalmente el color y la textura de la piel y el tejido, dándole esa apariencia espectral, de “no-viviente” o de una figura cerosa y blanca.

La escena que encontraron los rescatistas y forenses fue, por lo tanto, una imagen de tiempo congelado y transformación química. La forma humana estaba allí, pero alterada, como una escultura creada por los elementos y el tiempo.

La investigación forense se centró en dos aspectos cruciales. Primero, la identidad: la confirmación por registros dentales o de ADN era vital para darle el cierre a la familia. Segundo, y más importante, la causa de la muerte. ¿Murió el hombre por trauma al caer en la cueva? ¿Por inanición o deshidratación si quedó atrapado? ¿O fue un evento más siniestro?

El hecho de que el cuerpo estuviera en la profundidad de una cueva sugería un final accidental. El excursionista pudo haber buscado refugio del calor, haberse deslizado o haber caído en la oscuridad. Si sufrió una lesión grave al caer, pudo haber quedado incapacitado, sellando su destino. La cueva, que le proporcionó refugio del sol, irónicamente se convirtió en su tumba y en su conservador.

La historia del excursionista se convirtió en un tema viral no solo por la tragedia, sino por la rareza de la preservación. Se trata de un recordatorio vívido de cómo el ambiente natural puede actuar como un laboratorio químico involuntario. El desierto, al negarle una muerte rápida y completa, lo convirtió en una especie de “artefacto” biológico, un testimonio silencioso de su final.

El hallazgo, aunque espeluznante, finalmente dio a la familia una respuesta. Dos años de buscar un fantasma terminaron con la revelación de una verdad extraña. El hombre había pasado su última existencia en un rincón oscuro de Arizona, transformado por la geología y la química de la cueva en una imagen que, según el informe, era la negación de la vida. La cueva guardó el secreto y, al liberarlo, nos recordó que la naturaleza en sus extremos puede ser tan conservadora como destructiva.