El día de mi boda debería haber sido el capítulo más feliz de mi vida. Lo había planeado hasta el último detalle, soñando con un cuento de hadas donde la alegría era la única invitada. Mi nombre es Clara, y ese día soleado, me casaba con Ricardo. Pero lo que no sabía es que ese mismo día se convertiría en la lección más cruel y profunda sobre lo que realmente significa la palabra “amor”.

Ricardo, mi esposo, era conocido por su sentido del humor. Era un hombre carismático, popular, el centro de cualquier reunión. La gente lo adoraba por su audacia y su disposición a tomar riesgos. Pero su humor tenía una veta oscura: a veces era excesivo, a veces hiriente. Yo, cegada por el amor y la esperanza, siempre lo justificaba: “Es solo su forma de ser”, me decía a mí misma.

La ceremonia había sido perfecta. Las flores, la música, los votos. Había pronunciado mis promesas con la sinceridad de quien cree que ha encontrado su alma gemela. La recepción se celebraba en un hermoso jardín que daba a una piscina grande y reluciente, con las aguas azules reflejando el sol de la tarde.

El ambiente era de pura euforia. Los invitados reían, comían y bailaban. El aire estaba lleno de la promesa de una nueva vida. Ricardo, con su copa de champán en la mano, estaba en su elemento, bromeando y posando para las fotos.

Cuando un grupo de invitados se acercó para tomar una foto con nosotros junto a la piscina, Ricardo se puso de pie, su sonrisa se amplió, y gritó por encima de la música.

“¡Cariño, para que sea más divertido! ¡Un salto de boda a la piscina!”.

La multitud rió, pensando que era la broma del día.

Yo, con mi pesado vestido de novia de encaje y seda, me quedé helada. Intenté retroceder. “¡Ricardo, no! ¡Llevo el vestido! ¡Esto pesa demasiado, no puedo…!”

Pero antes de que pudiera terminar la frase, antes de que el pánico pudiera alcanzarme por completo, él me empujó. Fue un empujón rápido, decidido, un acto de fuerza desproporcionado para una simple broma.

Hubo gritos. Risas. El destello de las cámaras capturando lo que pensaban que era un momento hilarante.

Pero bajo el agua, la realidad era aterradora.

Mi hermoso vestido de novia, ese símbolo de mis sueños, se convirtió en mi verdugo. La seda y el encaje absorbieron el agua al instante, multiplicando su peso por diez. Sentí el vestido pegarse a mis piernas, arrastrándome hacia el fondo de la piscina. Luché desesperadamente, mis pulmones ardían por la falta de aire. El pánico era una niebla densa y roja que me impedía pensar con claridad.

Intenté patalear, intenté impulsarme hacia la superficie, pero el peso era inmenso. Miré hacia arriba. Vi la luz del sol distorsionada, y las siluetas de la gente, sus bocas abiertas en carcajadas. El horror era que no me veían. Pensaban que estaba jugando. Pensaban que era una broma. Estaba a punto de ahogarme, y el mundo se estaba riendo de mí.

Y entonces, un grito que no era de risa cortó el aire. Un grito lleno de terror y una autoridad inconfundible.

“¡ESA ES MI HIJA!”

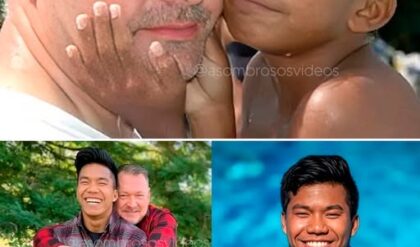

Mi padre. Padre Ben. A sus 63 años, con las rodillas débiles por su pasado como militar, no dudó.

Saltó al agua. Totalmente vestido. Llevaba su traje formal, su Barong Tagalog (su camisa filipina de seda), sus zapatos de cuero y, crucialmente, la medalla militar de su servicio, aún prendida en su solapa. Todo lo que debía ser preservado, lo arrojó al agua sin pensarlo dos veces.

El chapoteo fue enorme. Los risos cesaron de golpe, reemplazados por un silencio atónito. Mi padre me alcanzó. Me agarró, su fuerza, una fuerza que yo había olvidado que poseía, era increíble. Me ayudó a impulsarme hacia la superficie.

“¡Hija, respira! ¡Clara, respira!”, me gritó, con el rostro de un color gris pálido.

Tosí, escupiendo el agua de la piscina. Él me abrazó con una ferocidad que me hizo temblar, cubriendo mi cuerpo helado y pesado con su propia ropa mojada. Me sostuvo en el agua hasta que mis temblores disminuyeron.

Cuando salimos de la piscina, la recepción se había detenido. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el goteo del agua de mi vestido. Los invitados, antes risueños, estaban inmóviles, sus rostros una mezcla de vergüenza y horror.

Ricardo, mi esposo, estaba de pie junto al borde, sosteniendo un vaso de vino que parecía haber olvidado que tenía. Su sonrisa de bromista era una mueca débil y forzada. No se había movido. No había saltado. Solo había observado la escena.

Mi padre, completamente empapado, se acercó a él. Mis rodillas no podían sostenerme, así que me aferré a él, el encaje de mi vestido pegado a su barong empapado.

Mi padre miró a Ricardo. Su voz, aunque temblaba por el frío y la edad, estaba cargada con el peso de su pasado militar. Era la voz de un hombre que había visto cosas, un hombre que sabía lo que era el honor.

“Mi hija”, dijo, con la voz baja y firme, “es mi hija. No un juguete que arrojas para entretener a tus amigos. El corazón de una mujer no es un juguete, Ricardo. Y mucho menos el corazón de la mujer a la que le prometiste cuidar hace apenas una hora.”

El silencio era la única respuesta. Ricardo no podía mirarnos a los ojos.

Yo, incapaz de soportar la tensión, y con el peso de la culpa, le susurré a mi padre, sintiendo el llanto arder en mi garganta.

“Papá… lo siento. Me avergüenza esto. Lo siento mucho.”

Él se giró hacia mí. Sus manos temblaban, pero eran firmes mientras sostenía mi rostro entre ellas. Su mirada era pura e incondicional.

“No hay vergüenza en mi hija que sabe amar, Clara”, me dijo. “Nunca hay vergüenza en eso. Pero sí hay vergüenza en un hombre que no sabe respetar.”

Y con esas palabras, el último vestigio de mi matrimonio se derrumbó.

Mi padre miró a Ricardo por última vez, no con ira, sino con una decepción tan profunda que era peor que cualquier grito.

“Este matrimonio ha terminado, Ricardo”, dijo, su voz resonando en el patio. “Ha terminado aquí mismo. Ahora. Te aconsejo que te ocupes de tus invitados y de tu vida. Yo me ocuparé de mi hija.”

Me tomó del brazo, me alejó de la piscina, del silencio, del hombre que me había traicionado. Me condujo a una habitación lateral, donde me ayudó a quitarme el vestido empapado, cortando la tela que se había convertido en mi cadena.

Ese día, que comenzó como un cuento de hadas, se convirtió en mi liberación. La humillación pública no fue el final de mi historia; fue el catalizador que expuso la verdad.

Mi padre, el hombre de rodillas débiles y corazón de acero, me había enseñado la diferencia entre el amor verdadero y el egoísmo cobarde.

Al día siguiente, los documentos de divorcio se presentaron. Ricardo no luchó. Su reputación corporativa se había hecho añicos en la recepción, y la vergüenza de su acto era un peso que no podía cargar.

El verdadero “felices para siempre” no fue un matrimonio. Fue la decisión de amarme a mí misma. Y fue el abrazo de un padre, un ex-militar, que no dudó en arriesgar su vida y su dignidad por el honor y la seguridad de su hija. El traje mojado de mi padre era, en última instancia, el único uniforme que representaba el verdadero heroísmo ese día.