Hay una clase de silencio que solo se encuentra en lo profundo de las montañas Apalaches. No es un silencio vacío; es un silencio pesado, lleno de la historia de mil millones de años. Es el sonido del viento filtrándose a través de pinos ancestrales, el murmullo de arroyos que corren sobre rocas más antiguas que el tiempo, y el susurro de secretos que el bosque prefiere guardar.

En octubre de 2023, la familia Sullivan, huyendo del ruido de Atlanta, condujo hacia ese silencio, buscando paz. Encontraron algo completamente diferente.

El Parque Nacional Great Smoky Mountains estaba en plena gloria otoñal. Los árboles eran un incendio de rojos, naranjas y amarillos contra un cielo azul y nítido. Mark Sullivan, un ingeniero de software, conducía su 4Runner con una concentración tranquila, mientras su esposa, Sarah, pintaba acuarelas en un cuaderno en el asiento del copiloto.

“Es perfecto, Mark. Absolutamente perfecto”, murmuró ella, mojando su pincel en un vaso de agua.

En el asiento trasero, ajeno a la belleza escénica pero cautivado por su propia tableta, estaba Ben, de 11 años. Y a su lado, pateando rítmicamente el respaldo del asiento de su padre, estaba el epicentro de su mundo: Daniel, de 6 años.

“¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Dijiste que habría sapos, papá? ¿Habrá sapos gigantes?”, preguntaba Danny, su voz aguda una alegre puñalada en la calma.

“Veremos qué encontramos, campeón”, rio Mark.

Habían elegido uno de los campamentos más remotos del parque: “El Nido del Cuervo”, un sitio primitivo que requería conducir por un camino de tierra de diez millas y luego caminar un cuarto de milla hasta un claro junto a un arroyo. No era un campamento familiar; era un puesto de avanzada. Pero Mark, un excursionista experimentado, quería mostrarle a su familia la “verdadera naturaleza”.

Llegaron al atardecer. El aire era frío. Mientras Mark y Ben luchaban por montar la tienda de campaña de alta tecnología, y Sarah intentaba encender un fuego con madera húmeda, Danny hizo lo que mejor sabía hacer: explorar.

“¡No te alejes del arroyo, Danny!”, gritó Sarah, sin levantar la vista de la yesca humeante. “¡Y no te mojes los zapatos!”.

“¡Veo un cangrejo de río!”, gritó él, su voz ya amortiguada por el sonido del agua corriente.

El arroyo no era grande, pero era rápido, un torrente claro que corría sobre piedras resbaladizas y oscuras. A su alrededor, los árboles formaban un dosel tan denso que la luz del atardecer apenas penetraba, creando sombras largas y púrpuras.

“Mark, no me gusta esto”, dijo Sarah en voz baja, frotándose los brazos. “Se siente… no sé. Demasiado aislado”.

“Relájate, Sarah”, dijo Mark, finalmente logrando que un poste de la tienda encajara en su lugar. “Aislado es el punto. No hay nadie en kilómetros. Solo nosotros y los osos”.

“No ayudas”, replicó ella, pero sonrió.

El campamento cobró vida. La tienda se levantó, el fuego finalmente prendió y el olor de las salchichas comenzó a flotar en el aire. Eran las 7:30 p.m. El último trozo de cielo visible se había vuelto de un azul cobalto profundo.

El campamento cobró vida. La tienda se levantó, el fuego finalmente prendió y el olor de las salchichas comenzó a flotar en el aire. Eran las 7:30 p.m. El último trozo de cielo visible se había vuelto de un azul cobalto profundo.

“Muy bien, familia”, llamó Mark. “¡Hora de cenar! ¡Ben, deja ese teléfono! Danny… ¡Danny!”

Silencio.

Solo el sonido del arroyo y el crepitar del fuego.

Mark se rio, un sonido nervioso. “¡Danny! ¡Dije que la cena está lista! ¡Deja de buscar sapos!”.

Silencio.

Sarah se puso de pie lentamente, el tenedor de metal con el que cocinaba todavía en su mano. “Mark…”

“Seguro se escondió”, dijo Mark, pero su voz había perdido la confianza. Caminó hacia el borde del claro. “¡Daniel Sullivan! ¡Esto no es divertido! ¡Sal ahora mismo!”.

El bosque se tragó sus palabras.

El pánico es algo frío. Comienza en el estómago y sube a la garganta, ahogándolo todo. Sarah dejó caer el tenedor. “¡DANNY!”, gritó ella, su voz aguda y rota.

Comenzaron a correr. Mark corrió hacia el arroyo, con su linterna frontal cortando la oscuridad. Ben, sacado de su estupor adolescente, corrió hacia el sendero por el que habían venido. Sarah corrió en círculos alrededor de la tienda, como si esperara encontrarlo dormido en una pila de hojas.

“¡Veo su linterna!”, gritó Mark, con un alivio desesperado.

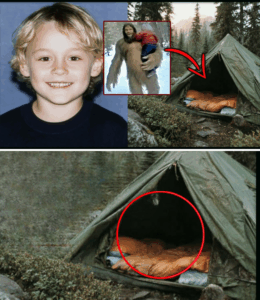

Corrió por la orilla del arroyo, saltando sobre rocas resbaladizas. Y allí, en un pequeño banco de arena, estaba la linterna de juguete de Danny. Estaba encendida, su débil rayo amarillo apuntando al agua. Junto a ella, estaba uno de sus zapatos, un pequeño Croc azul, lleno de arena.

Pero Danny no estaba.

“¡Se cayó al agua!”, gritó Sarah, histérica, llegando detrás de él. “¡Oh, Dios mío, Mark, se cayó al agua!”

Mark se metió en el arroyo helado, el agua subiéndole hasta las rodillas. “¡Danny! ¡Agárrate a algo!”.

Caminaron río abajo durante media milla en la oscuridad total, gritando su nombre, sus voces sonando patéticas contra el rugido del agua y el inmenso silencio del bosque. Pero en el fondo, Mark, el ingeniero, el hombre lógico, sabía algo terrible. El arroyo era demasiado poco profundo en esta sección para arrastrar a un niño de 6 años muy lejos. Y no había ningún grito.

Después de una hora de búsqueda frenética, regresaron al campamento, empapados, temblando, rotos. La realidad cayó sobre ellos. Su hijo no estaba allí. Estaba oscuro. La temperatura estaba bajando rápidamente hacia el punto de congelación.

Y estaban solos.

Dejaron a Ben, que ahora lloraba silenciosamente junto al fuego, y corrieron el cuarto de milla de regreso al coche. El viaje de diez millas por el camino de tierra, que les había tomado una hora de conducción cuidadosa, lo hicieron en veinte minutos, el 4Runner golpeando rocas y baches.

Cuando finalmente encontraron una barra de señal en la carretera principal, la llamada de Sarah al 911 fue apenas coherente.

La primera respuesta fue del Sheriff del Condado, Jedidiah “Jed” Stone.

Jed Stone era un hombre de los Apalaches. Había nacido y se había criado en la sombra de esas montañas. Había sido sheriff durante treinta años y había dirigido docenas de búsquedas de excursionistas perdidos. Conocía los bosques, conocía el clima y conocía el miedo.

Cuando llegó al comienzo del sendero a la 1:00 a.m., encontró a Mark y Sarah temblando junto a su coche. Vio el terror en sus ojos y su corazón se hundió. Esto no era un adolescente perdido tratando de impresionar a sus amigos. Esto era real.

“Lo encontraremos, señora Sullivan”, dijo, su voz tranquila y grave como las propias montañas. “Tengo al mejor equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) del estado. Estarán aquí al amanecer”.

Pero Jed no esperó. Tomó a dos de sus ayudantes y, usando el mapa de Mark, caminaron hasta el campamento. El fuego casi se había consumido. Ben estaba dormido en la tienda, acurrucado en el saco de dormir de su hermano.

Jed examinó el claro con una linterna táctica que convertía la noche en día. Vio la sartén volcada con las salchichas carbonizadas. Vio la linterna de Danny y el zapato en el banco de arena.

“Señor Sullivan, quiero que me lo cuente todo. Exactamente”, dijo Jed.

Mark relató la historia, su voz temblando. El momento en que apartaron la vista. No más de treinta segundos.

Jed asintió, su rostro impasible. “El arroyo es lo primero. Pero no parece lo suficientemente profundo como para arrastrarlo”. Se agachó junto al zapato. “Lo extraño es esto. ¿Por qué se quitaría un zapato? ¿Y dejaría su linterna? Un niño de seis años no abandona su luz en la oscuridad”.

Jed asintió, su rostro impasible. “El arroyo es lo primero. Pero no parece lo suficientemente profundo como para arrastrarlo”. Se agachó junto al zapato. “Lo extraño es esto. ¿Por qué se quitaría un zapato? ¿Y dejaría su linterna? Un niño de seis años no abandona su luz en la oscuridad”.

Al amanecer, “El Nido del Cuervo” parecía una zona de guerra. Más de cuarenta miembros del SAR, equipos K-9 de tres condados y dos helicópteros peinaban el área.

Los equipos K-9 fueron los primeros en encontrar el problema.

Los perros siguieron el rastro de Danny desde la tienda hasta el arroyo. Corrieron excitados hacia el banco de arena donde estaban el zapato y la linterna. Y entonces, se detuvieron en seco.

Dieron vueltas, olfateando el aire, gimiendo, con el pelo del lomo erizado. El rastro de Danny Sullivan terminaba allí. Simplemente se detenía, como si un gancho gigante lo hubiera arrancado del cielo.

“Nunca he visto a mis perros hacer esto”, dijo el guía canino, un hombre llamado Peters. “Están asustados. No es un oso, no es un puma. Se niegan a seguir”.

Jed Stone sintió que el frío en su estómago se intensificaba.

“Ensanchen el perímetro”, ordenó Jed. “Revisen cada centímetro de ambas orillas del arroyo. Busquen cuevas, troncos huecos, cualquier cosa”.

Durante todo el día, buscaron. Los helicópteros sobrevolaron, sus cámaras térmicas no mostraron nada más que ciervos y la vida silvestre normal. Los equipos de escalada descendieron a los pequeños acantilados que rodeaban el valle. No encontraron nada.

Sarah estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta de emergencia, meciéndose, mientras Mark caminaba frenéticamente de un lado a otro, acosando a los rescatistas con preguntas técnicas sobre sus métodos.

Alrededor de las 4:00 p.m. del segundo día, la radio de Jed cobró vida.

“Jefe. Aquí equipo Bravo. Estamos a media milla río arriba de su posición. Encontramos algo. Creemos que debería venir a verlo. En silencio”.

La palabra “en silencio” hizo que Jed se moviera. Dejó a sus ayudantes con la familia y corrió por la orilla del arroyo, saltando de roca en roca.

Encontró al equipo Bravo en un pequeño cañón ranurado, una bifurcación del arroyo principal. Estaban parados en un gran banco de lodo, el tipo de lodo espeso y arcilloso que conserva todo.

“¿Qué tenemos?”, preguntó Jed.

El líder del equipo Bravo, un joven llamado Kyle, no dijo nada. Solo señaló hacia el lodo.

Jed dirigió su mirada hacia donde señalaba. Y su corazón se detuvo.

Eran huellas.

Las primeras eran pequeñas, inconfundibles. Un pie descalzo. El pie de un niño. El de Danny.

“Se quitó ambos zapatos”, susurró Jed. “Estaba jugando en el lodo”.

Pero al lado de las huellas de Danny, había otras.

Jed Stone había pasado treinta años en esos bosques. Podía identificar a un oso negro, un oso pardo (aunque eran raros allí), un puma, un ciervo o un hombre.

Esto no era nada de eso.

Las huellas eran gigantescas.

Eran obscenamente grandes. Jed calculó que medían al menos diecinueve pulgadas de largo. Eran bípedas. Tenían cinco dedos, pero los dedos eran más gruesos, más parecidos a garras romas que a dedos humanos. No había marca de garras en el lodo, lo que descartaba a un oso. El talón era profundo, indicando un peso inmenso. Y el arco… el arco estaba casi en el medio del pie, dándole una forma que Jed no podía asociar con ninguna criatura conocida.

“Dios mío”, susurró Kyle.

“¿Cuántas hay?”, preguntó Jed, su voz profesional enmascarando el terror que sentía.

“Solo dos. Parece que… que estaba parado aquí. Observándolo”.

Jed siguió la línea de las huellas del niño. Las pequeñas huellas de Danny iban desde el arroyo hasta el centro del banco de lodo. Y luego… se detenían.

Y las huellas gigantes… las huellas gigantes se dirigían desde el borde del bosque, se detenían junto a donde terminaban las huellas de Danny, y luego daban la vuelta.

No había signos de lucha. No había sangre. No había marcas de arrastre.

El rastro de Danny Sullivan simplemente terminaba, junto al de una criatura imposible.

“Jefe, mire esto”, dijo Kyle, señalando el camino que tomaban las huellas grandes al salir del lodo.

No se dirigían de regreso al bosque por el camino fácil. Se dirigían directamente hacia arriba. Hacia una pared de esquisto casi vertical, una pendiente de setenta grados cubierta de maleza.

“La zancada”, murmuró Jed. Midió la distancia entre el lugar donde la criatura se detuvo y la primera marca que hizo en la ladera de la montaña. Era un salto de casi tres metros. Desde parado. Cuesta arriba.

“Esto… esto es imposible”, dijo Kyle.

“Tomen moldes de yeso”, ordenó Jed, su voz un graznido. “Inmediatamente. Y nadie, absolutamente nadie, habla de esto. ¿Entendido? Díganle a la prensa que encontramos una ‘pista de interés’. No quiero que este lugar se convierta en un circo”.

Jed regresó al campamento base, su rostro una máscara de granito. ¿Cómo le decía a una madre afligida que su hijo no se había caído a un río, sino que había sido… qué? ¿Llevado? ¿Secuestrado por algo que no debería existir?

Durante los siguientes cinco días, la búsqueda continuó, pero su enfoque cambió. Jed trajo en secreto equipos de escalada de alta montaña para que revisaran la pared del cañón ranurado. No encontraron nada. No había cuevas, ni ropa rasgada.

La noticia, inevitablemente, se filtró. No por parte del equipo de Jed, sino de uno de los voluntarios civiles que vio los moldes.

“Huellas Gigantes”.

Al séptimo día, el campamento “El Nido del Cuervo” era irreconocible. Se había convertido en el circo que Jed temía. La prensa nacional había descendido. Y con ellos, llegaron los “cazadores de Bigfoot”.

Hombres con equipo de grabación de audio, cámaras térmicas y rifles de alta potencia inundaron el bosque, contaminando cualquier rastro restante, colgando trozos de carne cruda de los árboles.

Para Mark y Sarah, fue un infierno sobre otro infierno.

“¡Quiero que los saquen de aquí!”, le gritó Mark a Jed, su rostro morado de rabia y dolor. “¡Están convirtiendo la desaparición de mi hijo en un espectáculo de fenómenos!”.

“No puedo, señor Sullivan. Es un bosque nacional”, respondió Jed, aunque su simpatía estaba con el padre.

El matrimonio Sullivan se desmoronó allí mismo, junto al fuego humeante.

“¡Tú dijiste que viste algo!”, le gritó Mark a Sarah. “¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que era un ‘hombre peludo’?”.

Sarah se rompió. “¡Pensé que era un oso! ¡Lucas dijo que vio un ‘hombre peludo y alto’ entre los árboles la primera noche! ¡Pensé que era su imaginación! ¡Pensé…!”. Se derrumbó, sollozando.

Jed los observó, su corazón pesado. Se dio cuenta de que el niño pudo haber estado siendo observado durante más de un día.

La búsqueda oficial se canceló después de catorce días. La primera nevada de la temporada comenzó a caer, copos blancos y húmedos que cubrieron el banco de lodo, borrando las huellas imposibles y cualquier esperanza restante.

La familia Sullivan se fue de los Apalaches, pero nunca se fueron realmente. Regresaron a Atlanta a una casa vacía, donde un zapato Croc azul solitario esperaba junto a la puerta. Se divorciaron dos años después. Mark se mudó a California, tan lejos de las montañas como pudo. Sarah se mudó a una pequeña cabaña en las afueras de Townsend, incapaz de dejar el lugar donde vio a su hijo por última vez.

Y el Sheriff Jed Stone… él nunca cerró el caso.

El molde de yeso de la huella de diecinueve pulgadas se quedó en un estante en su oficina durante la siguiente década. Se convirtió en una especie de leyenda local. El “Caso del Arroyo del Silencio”.

Los periodistas jóvenes a veces venían a preguntar al respecto, esperando una historia sensacionalista de Bigfoot. Jed simplemente señalaba el molde.

“No sé qué es”, les decía, su voz cansada. “No soy un experto en monstruos. Soy un policía. Y lo que sé es esto: un niño de seis años estaba jugando en ese banco de lodo. Unos segundos después, desapareció. El rastro del perro se detuvo. Sus huellas se detuvieron. Y las únicas otras huellas allí pertenecían a algo que no debería existir”.

“La gente dice que la montaña se lo llevó”, continuaba, mirando por la ventana hacia las cumbres envueltas en niebla. “Pero yo no creo en eso. La montaña no ‘toma’ nada. Es solo un lugar. Es lo que vive en la montaña… lo que se esconde en el silencio… lo que espera en el bosque profundo”.

El caso de Daniel Sullivan sigue abierto. El zapato azul sigue en una caja de pruebas. Y la huella gigante sigue en el estante del sheriff, un recordatorio silencioso y aterrador de que en la vasta e indiferente belleza de los Apalaches, no todos los misterios están destinados a ser resueltos. Algunos… simplemente se van caminando cuesta arriba, hacia la oscuridad entre los árboles.