El vasto desierto del norte de la Columbia Británica, en Canadá, es un lugar de belleza primitiva e indiferencia absoluta. Es un océano de abetos y cedros que se extiende por millones de acres, interrumpido solo por picos de granito que arañan el cielo y ríos helados que corren con la furia del deshielo glacial. Es un lugar donde la naturaleza manda, donde un ser humano es un invitado diminuto y frágil. Cuando la gente desaparece aquí, el bosque rara vez cuenta la historia.

En octubre de 2020, cuatro personas entraron en este desierto, buscando una última aventura antes de que llegara el invierno. Se convirtieron en fantasmas, tragados por el bosque, en un caso que atormentaría a la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y a sus familias durante años.

Se les conoció como “Los Cuatro de Kispiox”, en honor al remoto valle al que se dirigían. Eran jóvenes, experimentados y estaban llenos de vida. David Chen, de 32 años, era el líder; un ingeniero geotécnico que planificaba cada caminata con precisión militar. Sarah Jenkins, su prometida de 30 años, era una enfermera de cuidados intensivos, la calma y la lógica del grupo. Con ellos viajaban el hermano menor de Sarah, Ben Jenkins (26), un fotógrafo de naturaleza de espíritu libre, y la novia de este, Maya Lee (25), una estudiante de posgrado que se unía a su primera gran expedición.

Su plan era ambicioso pero factible para su nivel de habilidad: una caminata de siete días por un sendero poco transitado hasta la base del Glaciar Aullante.

El 4 de octubre de 2020, estacionaron su Ford Explorer alquilado en el solitario comienzo del sendero. La última prueba de su existencia fue una selfie grupal, tomada por Ben, publicada en Instagram vía satélite. Están los cuatro, sonriendo ampliamente, envueltos en chaquetas de plumas de colores brillantes, con las imponentes montañas elevándose detrás de ellos. El pie de foto era simple: “Hacia lo salvaje. Nos vemos en una semana. #BC”.

Nunca regresaron.

Cuando no se presentaron a su vuelo de regreso a Vancouver el 12 de octubre, la familia de Sarah y Ben denunció su desaparición.

La operación de Búsqueda y Rescate (SAR) que se puso en marcha fue masiva. La RCMP, junto con voluntarios de SAR de toda la provincia, se enfrentó a una tarea imposible: encontrar a cuatro personas en un área del tamaño de un país pequeño.

Encontraron el Ford Explorer en el estacionamiento, intacto. Los equipos de tierra, apoyados por helicópteros y drones térmicos, comenzaron a peinar el sendero.

El sargento de la RCMP, Marcus Cole, un hombre que había pasado su vida en estos bosques, dirigió la búsqueda. Al tercer día, un equipo canino encontró el primer campamento del grupo, a unas diez millas del inicio. Estaba limpio. Habían seguido adelante.

Los perros siguieron el rastro otras cinco millas, hasta la orilla de un río caudaloso y rápido, el río Skeena. Y allí, en la orilla fangosa, el rastro se evaporó.

La teoría se formó con una lógica trágica y rápida. El río estaba crecido por las primeras lluvias de otoño. Deben haber intentado cruzarlo en un punto peligroso. Un resbalón, un pie atrapado, la hipotermia instantánea. Un accidente catastrófico que se llevó a los cuatro.

“El río es implacable”, dijo el sargento Cole a los medios, su rostro sombrío. “Un error de juicio de un segundo es todo lo que se necesita. No dejaremos de buscar, pero en este punto, estamos buscando cuerpos, no supervivientes”.

Buscaron durante tres semanas más. Los buzos de la policía se sumergieron en las pozas heladas. Los helicópteros volaron río abajo durante cincuenta millas. No encontraron nada. Ni una mochila, ni un trozo de tela, ni un cuerpo.

A medida que se acercaba el invierno y la nieve comenzaba a cubrir las cimas, la búsqueda tuvo que ser suspendida.

El bosque se había quedado con su secreto.

Para las familias, fue el comienzo de un infierno de cuatro años. La falta de cierre es un tipo único de tortura. Es un limbo donde el duelo no puede comenzar y la esperanza no puede morir.

Los padres de David y Sarah financiaron dos búsquedas privadas más en los veranos siguientes. Contrataron psíquicos y expertos en supervivencia. Se obsesionaron con los mapas topográficos. “¿Y si no fue el río?”, preguntaba la madre de Sarah en entrevistas anuales. “¿Y si fueron osos? ¿Y si se perdieron y encontraron refugio? ¿Y si están vivos?”.

Pero el bosque permaneció en silencio. El caso de “Los Cuatro de Kispiox” se enfrió, convirtiéndose en una historia de advertencia, un recordatorio de que la naturaleza siempre gana. La culpa se depositó firmemente en el río, el villano silencioso e indiferente.

Cuatro años pasaron. El mundo siguió adelante. La pandemia disminuyó, las vidas se reanudaron. Pero en los archivos de la RCMP, el expediente permanecía abierto.

Avance rápido hasta el 15 de octubre de 2024.

Un equipo de tres topógrafos de una compañía maderera trabajaba en una sección remota de tierras de la Corona, a unas veinte millas al sureste de donde el rastro de los excursionistas se había perdido. Esta no era un área de recreo. No había senderos. Era un bosque primario denso, un lugar al que solo se llegaba en helicóptero y luego a pie.

Se desató una tormenta de lluvia torrencial, una de esas tormentas del noroeste del Pacífico que convierten el mundo en una cortina de agua helada en cuestión de minutos. Empapados y desorientados, los topógrafos buscaban desesperadamente refugio.

Fue entonces cuando uno de ellos, un joven llamado Ryan, vio algo a través de la niebla y los árboles. Humo.

No era un incendio forestal. Era un hilo fino y controlado de humo de leña, que salía de una chimenea de piedra improvisada.

Siguiendo el olor a madera quemada, se abrieron paso a través de la maleza y llegaron a un pequeño claro. En el centro había una cabaña.

No era una cabaña de guardabosques ni un refugio turístico. Era una estructura ilegal, tosca, construida con troncos caídos y lona alquitranada. Un escondite de cazadores furtivos o, más probablemente, la guarida de un ermitaño.

“¡Hola!”, gritó Ryan, golpeando la puerta de madera improvisada. “¡Buscamos refugio de la tormenta!”.

No hubo respuesta. Pero el humo seguía saliendo de la chimenea.

Con cautela, empujaron la puerta. Se abrió con un chirrido.

El interior era pequeño, de una sola habitación, pero estaba cálido. Un fuego ardía alegremente en la chimenea de piedra. Una cama improvisada estaba en un rincón, y una mesa estaba cubierta de herramientas para desollar y pieles de animales. Pero estaba vacía. Quienquiera que viviera allí, se había ido recientemente.

“Gracias a Dios”, dijo el supervisor del equipo, Mark, mientras entraban, goteando agua sobre el suelo de tierra apisonada. “Esperaremos aquí. El propietario no puede estar lejos”.

Se quitaron las chaquetas mojadas y se sentaron en el suelo cerca del fuego, agradecidos por el calor. Fue entonces cuando Ryan notó el olor.

“Uf”, dijo, arrugando la nariz. “Huele a… ¿carne podrida?”.

“Es un trampero, hijo”, dijo Mark. “Probablemente pieles viejas. No te preocupes por eso”.

Pero el olor era penetrante. Parecía venir… del suelo.

“Jefe”, dijo Ryan de nuevo, su voz ahora tensa. “El suelo. Mire el suelo”.

El piso de la cabaña no era uniforme. En el centro, había una sección de tablas de madera toscas, como una trampilla improvisada, que no encajaba con el resto del suelo de tierra. El olor provenía de allí.

Con una creciente sensación de temor, Mark usó la palanca de su equipo topográfico para levantar el borde de una de las tablas.

La madera podrida cedió fácilmente.

El olor que surgió de abajo hizo que los tres hombres retrocedieran, ahogándose. Era un hedor espeso, dulce y nauseabundo a descomposición antigua.

Mark encendió su linterna de alta potencia y la enfocó en el agujero.

No era un sótano. Era un espacio de acceso poco profundo, de apenas un metro de profundidad. Y no estaba vacío.

La luz de la linterna iluminó una lona azul de plástico. Debajo de la lona, había formas. Formas humanas.

No era una. Ni dos. Eran cuatro. Apiladas como leña en la tierra fría.

Ryan salió corriendo de la cabaña y vomitó en la lluvia.

Mark, pálido y temblando, sacó su teléfono satelital. “RCMP”, dijo, su voz quebrada. “Estamos… encontramos… Dios mío, necesitan enviar a alguien. Necesitan enviar a todos”.

La escena que recibió a la unidad de homicidios de la RCMP fue una pesadilla sacada de una película de terror. El área fue acordonada. La cabaña, que había sido un refugio, era ahora la escena del crimen más horripilante del año.

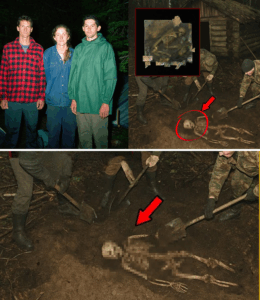

El equipo forense pasó dos días exhumando los restos. El suelo frío y húmedo había preservado parcialmente los cuerpos.

Eran ellos. David, Sarah, Ben y Maya.

Pero la verdad que reveló el forense fue la parte más escalofriante.

El sargento Cole, ahora retirado pero traído como consultor debido a su conocimiento del caso original, observó cómo el forense señalaba las lesiones.

“No se ahogaron”, dijo el forense en voz baja. “No hay diatomeas en sus médulas óseas. Murieron en tierra”.

Señaló el cráneo de David. “Trauma por objeto contundente. Múltiples veces. Probablemente con la parte posterior de un hacha”.

Señaló los otros tres. “Heridas de bala. Calibre .22. Ejecutados”.

La narrativa de 2020 se desintegró. El río no había sido el asesino. El asesino había sido humano.

Pero, ¿quién? ¿Y por qué?

La respuesta estaba en la propia cabaña. El ocupante, el hombre que había estado quemando el fuego esa mañana, había desaparecido.

Pero había dejado cosas atrás. En su prisa por huir del equipo de topógrafos, había dejado su billetera.

El nombre en la licencia de conducir era “Thomas Vance”. Pero la foto hizo que el sargento Cole sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies.

“No lo puedo creer”, susurró. “Lo conozco”.

No era un ermitaño anónimo. Era “Tommy el Trampero”, un hombre local considerado una leyenda inofensiva. Un hombre que a veces vendía pieles en el pueblo, un hombre que se sabía que vivía “fuera de la red”. Un hombre que, según los registros, había sido investigado por caza furtiva pero nunca condenado.

Un hombre que, según los registros del equipo de búsqueda de 2020, se había ofrecido como voluntario en la búsqueda.

El horror de la revelación golpeó a Cole. Thomas Vance había ayudado a “buscar” a las mismas personas que había asesinado. Las había estado buscando en el río, sabiendo perfectamente que estaban a veinte millas de distancia, enterradas bajo el piso de su propia cabaña.

La cacería humana comenzó. Esta vez, la RCMP sabía a quién buscaba.

Rastrearon a Vance durante 48 horas. Lo acorralaron en un cañón sin salida, a diez millas de la cabaña. Cuando el equipo táctico se acercó, Vance levantó su rifle calibre .22, el mismo que había usado en Sarah, Ben y Maya.

No disparó a la policía. Se disparó a sí mismo.

El “por qué” murió con él. Pero las pistas en su cabaña principal contaron la historia.

Encontraron el equipo de los excursionistas. La cámara de Ben. Los relojes. Y lo más escalofriante de todo: el diario de Sarah.

Las últimas entradas eran casi ilegibles, escritas con una mano temblorosa.

“Día 3. Perdidos. El mapa de David no coincide. El sendero desapareció. Creo que Mark tomó un atajo equivocado. Estamos dando vueltas. El pánico está empezando”.

“Día 4. Vimos humo. Una cabaña. Gracias a Dios. Un hombre. Parece amable. Nos ofrece comida”.

La siguiente entrada estaba escrita con una letra diferente, más grande y más cruda. La letra de Thomas Vance, imitando la de Sarah.

“Día 5. El río. David cree que podemos cruzar. Es arriesgado. Dejo esto aquí por si acaso”.

Era una falsificación. Un intento burdo de crear una pista falsa, de dirigir la culpa al río.

La reconstrucción fue devastadora. Los cuatro excursionistas se perdieron. Desesperados y hambrientos, tropezaron con la cabaña de Vance, viéndolo como su salvador. Él los acogió. Les dio comida. Y luego, por una razón que solo él conocerá (quizás paranoia, quizás miedo de que revelaran su cabaña ilegal, quizás simple y pura maldad), los vio como una amenaza.

Esperó a que bajaran la guardia. Atacó a David primero, el hombre más fuerte. Y luego, sistemáticamente, cazó a los otros tres.

Los enterró bajo el suelo, un secreto podrido a solo unos metros de su fuego cálido.

Para las familias, el cierre final fue una pesadilla inimaginable. Habían pasado cuatro años culpando a la naturaleza, al río, a la montaña. Pero el monstruo no era el bosque. El monstruo había sido un hombre que se ofreció voluntario para ayudar a buscar, un hombre que había estrechado sus manos y compartido su dolor fingido, todo mientras sabía que sus seres queridos yacían bajo sus pies.