La Ciudad del Juicio Silencioso

La Ciudad del Juicio Silencioso

En el corazón de la América del siglo XIX, en un pequeño asentamiento que se creía civilizado, la ley era tan dura como el invierno. El hambre no era una estadística, sino una realidad cotidiana que mordía los estómagos de los más vulnerables. En esta atmósfera de necesidad y moral rígida, la vida de un niño de apenas diez años, llamado Thomas, se convirtió en el epicentro de un drama que expondría la verdadera crueldad que puede esconderse bajo la apariencia de orden.

Thomas no era un ladrón de oficio; era un hermano mayor desesperado. Su pequeña hermana, Lily, de solo seis años, languidecía en una choza, débil y enferma. Llevaban días sin probar bocado. La noche anterior, el llanto de Lily se había sentido más un gemido de despedida que una simple queja. La desesperación le dio a Thomas el valor que la lógica le habría quitado. Se deslizó a la panadería local, rompió un cristal pequeño y tomó dos panes. No oro, no joyas, solo alimento. El sonido fue su traición.

Fue capturado antes de que pudiera darle el primer bocado a su hermana. El dueño de la panadería, un hombre con más avaricia que empatía, lo retuvo. Al amanecer, la noticia del “pequeño ladrón” ya había corrido como pólvora por el pueblo. En lugar de un juicio justo y humano, el alcalde y un juez local, ávidos de dar un escarmiento público que sirviera de ejemplo, decidieron montar una farsa legal con una crueldad inaudita: la subasta del niño.

El Martillo de la Indiferencia

La plaza del pueblo se convirtió en un circo macabro. Una improvisada plataforma de madera se levantó. El sol de mediodía se cernía, implacable. Thomas fue subido al estrado, sus ojos grandes y llenos de terror. Llevaba una pequeña señal atada a su pecho que lo marcaba: “Ladrón de Pan. Propiedad en Subasta.” El propósito no era solo castigar, sino humillar y despojar al niño de su dignidad, haciéndolo pagar por su crimen con su propia libertad. El precio inicial era el valor de los dos panes que había robado, una miseria, pero el castigo real sería el servicio al “comprador,” una servidumbre que duraría años o toda la vida.

La multitud se había congregado no por indignación, sino por morbosa curiosidad. Había granjeros con manos callosas, comerciantes con ropas pulcras y amas de casa curiosas. Todos se agolpaban, listos para presenciar el espectáculo o, incluso, para hacer una puja baja. El juez, con voz pomposa y un martillo de madera, inició la puja, recitando la acusación con un aire de superioridad moral.

Las primeras pujas fueron escasas, llenas de desinterés. Un granjero pujó una cantidad mínima, pensando en una mano de obra barata. El ambiente se sentía pesado, no por el peso del crimen, sino por el peso de la indiferencia colectiva. Nadie parecía ver al niño; solo veían la mercancía, el ejemplo a seguir. El silencio de la multitud era ensordecedor, un testimonio de una sociedad que había perdido su brújula moral, castigando la desesperación con la esclavitud, mientras el panadero sonreía con satisfacción.

La Sombra que Inclinó la Balanza

En medio de este espectáculo de inhumanidad, un cambio sutil en el ambiente hizo que la multitud se callara de golpe. No fue un grito, sino una presencia.

En el borde de la plaza, surgió una figura. Un hombre alto, con una presencia imponente que se destacaba entre la ropa de los colonos. Vestía a la usanza de un guerrero Apache. Su rostro era austero, marcado por la intemperie y una vida en la frontera; su mirada, directa e inquebrantable, se clavó en Thomas, luego en el juez, y finalmente en la multitud. Había llegado al pueblo para comerciar o quizás para observar, pero su presencia era un desafío silencioso a la arrogancia de los colonos.

El juez intentó ignorarlo, molesto por la interrupción. “¡Continuemos con la puja!” exclamó, golpeando el martillo con fuerza.

Fue entonces cuando el Apache habló. Su voz, profunda y resonante, no gritó, pero cortó el aire como un cuchillo. Habló en un español áspero, pero perfectamente comprensible.

“¿Cuánto vale la vida de un niño?” preguntó el guerrero, con los ojos fijos en el juez. La pregunta no era para el juez, sino para el alma colectiva del pueblo.

El juez, sintiéndose desafiado, se puso a la defensiva. “¡Esto no es de su incumbencia! Este es un asunto de la ley de los colonos. Este niño es un ladrón.”

El Apache no discutió la ley. Simplemente sacó una bolsa de cuero de su cinturón. Con un gesto deliberado, la tiró a los pies del juez. La bolsa se abrió y de ella rodaron monedas de oro, brillantes y abundantes, muchas más de lo que valdrían cien panes.

“Yo compro al niño,” declaró el Apache. Luego, con una lentitud que subrayaba cada palabra, añadió: “Pero mi precio incluye algo más que su servidumbre.”

El Acto de Pagar un Doble Precio

El juez, tentado por el oro, vaciló. Nunca había visto tanto metal precioso por un “ladrón de pan.” La codicia pudo más que su deber. Aceptó el dinero con un asentimiento tembloroso y, por primera vez, miró al Apache a los ojos.

“El niño es suyo,” dijo el juez, apoderándose de la bolsa.

El Apache caminó hacia el estrado. Subió los escalones, ignorando la tensión palpable de la multitud. Se acercó a Thomas, que temblaba. No le habló ni lo tocó al principio. Simplemente se paró a su lado, una figura de autoridad protectora contra el viento frío de la indiferencia.

Entonces, el Apache se volvió hacia la multitud, hacia el panadero y el juez. Su siguiente acción no fue de rescate, sino de desafío público. Sacó de su chaleco dos panes que había comprado minutos antes en otro lugar. Los colocó en la mano de Thomas y le susurró algo en un dialecto incomprensible, aunque la ternura de la voz era universal.

Luego, el guerrero se dirigió a los colonos, con una voz que ahora contenía una reprobación inmensa.

“Han subastado a un niño por dos panes,” declaró. “Han castigado el amor de un hermano. Han elegido el oro y la humillación sobre la misericordia.” Hizo una pausa dramática. “Han demostrado a este niño y a mí que su ley es más cruel que el hambre.”

Y luego, el gesto más impactante: el Apache se acercó al panadero, que se inflaba de orgullo. Le lanzó otra pequeña bolsa de monedas de plata, mucho más de lo que valían sus panes, no como pago, sino como una ofrenda despectiva. “Este es el precio real por su avaricia,” dijo. “Un hombre hambriento se alimenta; un niño hambriento, se rescata.”

La Partida y la Verdad Desnuda

El Apache tomó a Thomas por la mano. Thomas, asustado pero con los panes firmemente agarrados, sintió un calor en el corazón que había olvidado. Juntos, bajaron del estrado.

Pero antes de irse, el guerrero se detuvo frente al juez y le recordó: “La vida del niño me la has vendido. Su deuda con tu sociedad ha sido pagada. Pero ahora, tu deuda es con tu alma.”

El Apache y el niño abandonaron la plaza, caminando lentamente hacia las afueras del pueblo, en dirección a las vastas y desconocidas llanuras. La multitud, petrificada, no se atrevió a detenerlos. Habían sido testigos de algo más que una transacción: habían presenciado su propia condena moral. El oro del Apache, que el juez sostenía con manos temblorosas, se sentía ahora como una maldición. El silencio que dejaron a su paso no era de paz, sino de vergüenza y autorreflexión.

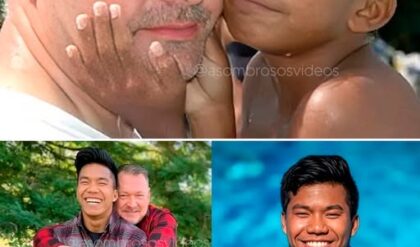

Thomas no fue llevado a la servidumbre. El Apache, que resultó ser un líder respetado, no lo necesitaba como esclavo, sino como un ejemplo. Lo llevó a su campamento, donde le dio alimento, refugio y, lo más importante, le permitió llevar los panes a Lily, quien se recuperó lentamente. Thomas no regresó a su vida anterior, sino que creció en la cultura del Apache, aprendiendo un código de honor y justicia que contrastaba duramente con la “civilización” que lo había querido vender.

La historia de Thomas y el guerrero Apache no tardó en extenderse por la frontera, convirtiéndose en una leyenda. Fue un recordatorio brutal de que la verdadera nobleza y la humanidad a menudo se encontraban fuera de las murallas de las ciudades, entre aquellos a quienes se les había enseñado a temer. Esa tarde, el hombre que la sociedad había marcado como “salvaje” se convirtió en el único ciudadano capaz de pagar el verdadero precio: el precio de la compasión.