El plástico blanco de la prueba de embarazo temblaba en mi mano. Positivo. Dos líneas rosas que deberían haber sido el ancla de mi matrimonio, la reparación de todas las grietas que se habían estado formando silenciosamente bajo nuestros pies. Durante meses, había sentido cómo Marco, mi esposo, se distanciaba. Había sentido el frío crecer en el espacio entre nosotros en la cama, un silencio que solía estar lleno de risas y planes.

Creí que este bebé sería nuestro pegamento. Ingenuamente, imaginé que la noticia lo traería de vuelta a casa, que vería un futuro en mis ojos de nuevo. Corrí a él esa noche, sosteniendo la pequeña prueba como si fuera un trofeo ganado en batalla. Él sonrió, me abrazó, y por un momento, respiré de nuevo.

Pero la esperanza es algo frágil. Y la mía se hizo añicos solo tres semanas después.

La verdad no llegó como un trueno, sino como un susurro venenoso. Un mensaje de texto visto por error, un nombre —Clarissa— que aparecía con demasiada frecuencia. Cuando lo confronté, la fachada se derrumbó. Marco, el hombre que había prometido protegerme, ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras admitía la traición.

Pero el golpe final, el que me robó el aliento y me puso de rodillas, fue su segunda confesión: “Ella… ella también está embarazada, Elena”.

El mundo se detuvo. El suelo desapareció. No solo había otra mujer. Había otro bebé. Una competencia.

Vivíamos en la gran casa ancestral de los Dela Cruz en Quezon City, un laberinto de habitaciones oscuras, madera pesada y reglas no escritas. El negocio familiar, una empresa constructora que valía millones, era el verdadero corazón de ese hogar, y su matriarca, mi suegra Aling Corazon, lo gobernaba con mano de hierro.

Corazon era una mujer forjada en la tradición y el pragmatismo. Nunca le había gustado. Veía mi educación universitaria y mi amor por el arte como debilidades, como adornos innecesarios para la esposa de un Dela Cruz. Ella quería un heredero. El negocio necesitaba un heredero varón para continuar el linaje.

Cuando la verdad de la situación dual de Marco salió a la luz, no hubo gritos. No hubo un drama telenovelesco. Hubo algo mucho peor: un silencio calculado.

Corazon convocó lo que llamó un “foro familiar”.

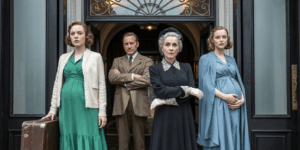

Estábamos sentadas en el comedor formal, una larga mesa de caoba pulida que nos separaba. Yo, la esposa legal, con el corazón roto y la náusea matutina. Y frente a mí, Clarissa. Era todo lo que yo no era: suave al hablar, con uñas perfectamente cuidadas y una mirada calculadora que no flaqueó. Desprendía el olor caro del perfume y la ambición.

Marco estaba sentado a la cabecera de la mesa, un rey cobarde en su propio castillo, incapaz de mirar a ninguna de las dos.

Aling Corazon se puso de pie. No miró a su hijo. Nos miró a nosotras, sus dos recipientes.

“No hay nada que discutir aquí”, dijo, su voz tan fría y pulida como la mesa entre nosotras. “Marco ha cometido un error, pero la familia debe asegurar su futuro. El negocio debe tener un heredero”.

Hizo una pausa, saboreando el poder del momento.

“La situación es simple. Ambas están embarazadas. Quien dé a luz a un varón, se quedará en esta familia. Será reconocida como la madre del heredero Dela Cruz. La otra”, dijo, y su mirada se posó en mí por un segundo, “simplemente tendrá que irse. Sin escándalos”.

Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. El aire fue succionado de mis pulmones. ¿Era así de simple? ¿Mi valor, mi amor, mis años de matrimonio… todo reducido a una apuesta biológica? ¿Una probabilidad de cincuenta-cincuenta?

Busqué desesperadamente los ojos de Marco. Le supliqué en silencio: “Di algo. Defiéndeme. Detén esta locura”.

Él levantó la vista, sus ojos llenos de una culpa patética, y luego, lentamente, bajó la mirada a sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su silencio fue mi respuesta. En ese momento, supe que no solo había perdido a mi esposo; me di cuenta de que nunca lo había tenido realmente. Pertenecía a su madre, al negocio, y ahora, a la mujer que le diera un hijo varón.

Vi a Clarissa sonreír levemente, una curva casi imperceptible en sus labios. Ella entendía las reglas de este juego. Yo no.

Esa noche, me quedé despierta, mirando por la ventana de la habitación que había llamado “hogar”. Observé las luces de la ciudad y sentí al bebé moverse dentro de mí. Una pequeña vida, ajena al precio que le estaban poniendo.

Me di cuenta de algo con una claridad aterradora: incluso si ganaba esta lotería grotesca, incluso si daba a luz a un niño, ya había perdido. No podía criar a un hijo, ni a una hija, en un hogar construido sobre el odio, la discriminación y la idea de que el valor de una mujer solo se mide por el género del niño que produce.

Si me quedaba, mi hijo aprendería a despreciar a las mujeres. Y si tenía una hija, ella aprendería a despreciarse a sí misma.

No. Me negué.

A la mañana siguiente, no hice las maletas. No hubo una escena dramática. Simplemente me vestí, tomé mi bolso y salí de la casa mientras todos dormían. Fui directamente al ayuntamiento. Cuando la oficina abrió, solicité los papeles de separación legal. Los firmé allí mismo, con el bolígrafo barato del mostrador.

Mientras salía del edificio, las lágrimas finalmente llegaron. Lloré en la calle, bajo el sol de la mañana, lloré por el matrimonio que había muerto, por el esposo que nunca fue, por la familia que me había desechado. Pero debajo del dolor, sentí algo nuevo: una extraña y poderosa ligereza en mi pecho.

No era que el dolor hubiera desaparecido. Era que había elegido. Había elegido la libertad para mí y para mi hijo.

Dejé Quezon City esa misma tarde. Dejé la casa, los coches, las cuentas bancarias y el apellido Dela Cruz. Me fui sin nada más que la ropa que llevaba puesta, una pequeña maleta de mano con algunas cosas esenciales y el coraje que nace de no tener otra opción.

Volé a Cebú, donde había crecido mi madre. Era un mundo diferente, uno de olas y aire salado, lejos del aire viciado de la mansión Dela Cruz.

Mi madre me acogió sin hacer preguntas, sus brazos eran el único refugio que necesitaba. Encontré trabajo como recepcionista en una pequeña clínica médica. No era glamoroso. El sueldo era apenas suficiente. Vivía en un apartamento de una habitación donde el aire acondicionado rara vez funcionaba.

Pero mientras mi vientre crecía, algo más también lo hacía: mi espíritu. Aprendí a reír de nuevo. Mis viejos amigos de la provincia me traían mangos y me contaban chismes. Por primera vez en años, me sentí en casa. No extrañaba la caoba pulida ni los silencios fríos.

Mientras tanto, en el otro universo, me llegaban noticias a través de una antigua vecina con la que mantenía contacto. La “Reina” Clarissa se había mudado oficialmente a la casa Dela Cruz. La noticia de mi partida fue recibida con indiferencia por Corazon. Ahora, todas las esperanzas estaban puestas en Clarissa.

Fue tratada como una reina de verdad.

Mi vecina me contó que Corazon le había asignado dos sirvientas personales. Que Marco le compraba joyas caras. Que sus antojos de comida de medianoche eran atendidos como órdenes reales. Clarissa, astuta y suave, jugaba su papel a la perfección.

A los visitantes, Corazon presentaba a Clarissa con orgullo, su mano sobre el vientre de la amante. “Esta es la mujer que nos dará el heredero varón que nuestro negocio necesita”, anunciaba, como si yo nunca hubiera existido.

En mi pequeño apartamento en Cebú, leí esos mensajes y sentí… nada. Ni celos, ni ira. Solo una tranquila distancia. Ya no estaba en su juego. No necesitaba luchar contra ellos. Como le dije a mi madre: “El tiempo será el juez”.

Siete meses después de mi partida, mi tiempo llegó. Rompí aguas en medio de mi turno en la clínica. Mi madre me llevó al hospital público. Fue un parto largo y difícil, rodeada de los sonidos y olores de una sala comunitaria.

Pero entonces, la pusieron en mis brazos.

Una niña. Saludable, pequeña, con un agarre sorprendentemente fuerte en mi dedo y unos ojos tan brillantes y claros como la mañana de Cebú.

En el instante en que la sostuve, todo el veneno, todo el dolor, toda la amargura de los últimos meses, simplemente se disolvió. Se fue. Miré su rostro arrugado y no me importó si era niño o niña. Estaba viva. Era mía. Y eso era todo lo que importaba en el universo. La llamé “Maya”, por el pájaro libre.

Unas semanas después, mientras amamantaba a Maya bajo la luz de la mañana, llegó otro mensaje de mi vecina.

Clarissa también había dado a luz.

El mensaje venía con una foto borrosa de la fachada de la casa Dela Cruz. Estaba cubierta de globos azules y pancartas que decían “¡BIENVENIDO, HEREDERO!” y “¡ES UN NIÑO!”.

Mi vecina escribió: “La fiesta es enorme. Han asado un lechón. Corazon está radiante. Marco se ve aliviado. Para ellos, el heredero finalmente ha llegado”.

Cerré el teléfono y miré a mi hija, que se había quedado dormida en mis brazos. Acaricié su suave cabello. “Bueno, Maya”, le susurré. “Parece que han encontrado a su príncipe. Pero nosotras… nosotras tenemos el reino”.

Los siguientes cinco años fueron los más difíciles y los más felices de mi vida. Maya y yo construimos una vida desde cero. Aprendí a hacer malabares con el trabajo, la maternidad y las cuentas. Mi madre fue nuestra roca. Abrimos una pequeña tienda de artesanía en línea, vendiendo las cosas que mi madre cosía y las que yo pintaba. Sorprendentemente, prosperó.

Maya creció con el sol en su piel y la sal en su cabello. Era una niña brillante, divertida y ferozmente independiente. No tenía un apellido famoso ni un fondo fiduciario. Tenía algo mejor: era amada incondicionalmente.

Las noticias de Manila se volvieron escasas. La antigua vecina se mudó. El silencio de la familia Dela Cruz era total. Francamente, dejé de pensar en ellos. Eran un capítulo cerrado, un mal sueño de una vida pasada.

Hasta que, una tarde de martes, mi teléfono sonó con un número desconocido de Manila. Era Ana, la hermana menor de Marco.

No había hablado con ella en más de cinco años. Ana siempre había sido la “oveja negra” de la familia, una artista de espíritu amable que, como yo, nunca había encajado en los planes de Corazon.

“¿Elena?”, su voz era vacilante, cargada de una emoción que no pude descifrar.

“Ana. Hola. ¿Cómo estás?”, dije, mi corazón de repente latiendo con fuerza.

Hubo una pausa. “Elena… estoy en el hospital. Es… es mamá. Corazon. Tuvo un derrame cerebral masivo hace dos días”.

“Oh, Dios mío. Ana, lo siento mucho”, dije, y lo sentía de verdad. A pesar de todo, era una noticia terrible.

“Está mal, Elena”, continuó, su voz rompiéndose. “Los médicos dicen que no… no va a despertar. Pero esa no es la razón por la que llamo”.

Hizo una pausa, y escuché un sollozo ahogado. “Es sobre el niño. El ‘heredero'”.

Se me heló la sangre. “¿Qué pasa con él? ¿Está bien?”

“Su nombre es ‘MJ'”, dijo Ana. “Marco Junior. Excepto que… Elena… no es un niño. Nunca lo fue”.

No entendí. “¿Qué quieres decir?”

“Clarissa”, dijo Ana, su voz ahora llena de una ira temblorosa. “Esa mujer… esa mujer también tuvo una niña. Igual que tú. Tuvo una niña. Pero estaba aterrorizada. Sabía que mamá la echaría. Así que mintió”.

“¿Mintió?”, susurré, mientras Maya coloreaba en el suelo a mis pies.

“Mintió. Le dijo a mamá y a Marco que era un niño. Corazon ya era mayor, su vista fallaba. Y Clarissa nunca dejó que nadie más cuidara al bebé. Lo mantenía aislado. Siempre estaba ‘enfermo’, ‘delicado’. Lo vistió como un niño, le cortó el pelo como a un niño… durante cinco años, Elena. Crio a su propia hija como un niño para mantener su lugar en la casa, para asegurar la herencia”.

Estaba en shock. “Pero… ¿cómo salió a la luz?”

“El derrame de mamá. Sucedió en casa. En el caos, la niña… ‘MJ’… se cayó y se rompió el brazo. Marco la llevó a la sala de emergencias mientras yo iba con la ambulancia de mamá. Fue la primera vez que un médico fuera de la familia la veía. El doctor salió y le preguntó a Marco sobre el historial médico de ‘su hija’. Marco se confundió. Dijo: ‘Es mi hijo’. Y el médico simplemente lo miró y dijo: ‘Señor Dela Cruz, esta es una niña'”.

Ana describió la escena en el hospital. La furia de Marco. Su negación, seguida de una comprensión devastadora. Clarissa fue confrontada. Se derrumbó y lo confesó todo.

La mentira sobre la que se había construido la última media década de la familia Dela Cruz se había desmoronado en el estéril pasillo de un hospital.

“Marco la echó”, dijo Ana. “Allí mismo. Le gritó cosas que no puedo repetir. Clarissa está en la calle, sin nada. Mamá está muriendo. Y Marco… Elena, está destruido. Está solo en esa casa enorme con una niña de cinco años que ni siquiera sabe que es una niña. El negocio se está desmoronando porque él nunca prestó atención. Perdió a mamá. Perdió a Clarissa. Y te perdió a ti”.

Colgué el teléfono. Mis manos temblaban.

Miré por la ventana. El sol de Cebú se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Maya se acercó y me abrazó la pierna. “¿Mamá? ¿Estás triste?”

Me arrodillé y la levanté. Pesaba, era real y cálida en mis brazos. Olía a crayones y a mar.

“No, mi amor”, le susurré, enterrando mi rostro en su cabello. “No estoy triste”.

Y era verdad. No sentí triunfo. No sentí alegría por la desgracia de Clarissa ni por la ruina de Corazon. No sentí nada por Marco.

Solo sentí una inmensa, abrumadora y profunda paz.

El pacto había sido cumplido. La familia Dela Cruz había sido destruida, no por mí, sino por sus propias reglas crueles. Habían apostado todo por un heredero varón, devaluando todo lo demás. Y al final, se quedaron sin nada.

Yo, que había sido desterrada por tener una niña, lo tenía todo. Miré a mi hija, mi brillante y hermosa Maya, y supe, con una certeza que me llenaba el alma, que yo era la verdadera ganadora. No del pacto, sino de la vida.