Harmony Creek, Oregón, 1979. El nombre del pueblo lo decía todo. Era un lugar donde el tiempo fluía tan suavemente como el arroyo que le daba nombre, un rincón idílico del mundo donde las puertas se dejaban sin llave y los niños jugaban en la calle hasta que el resplandor ámbar de las farolas les indicaba que era hora de cenar. Era un lugar donde el olor a pastel de manzana se mezclaba con el del pino recién cortado. Era, en todos los sentidos, un refugio.

Para Clara y Robert Miller, era el lugar perfecto para criar a su hijo. Su casa, un encantador bungaló de dos pisos en Elm Street, con un roble gigante en el patio delantero, era el centro de su universo. Y el sol de ese universo era Liam, su hijo de ocho años.

Liam era un torbellino de pecas, rodillas raspadas y una imaginación desbordante. Sus bolsillos, para frustración de Clara en los días de lavado, siempre estaban llenos de “tesoros”: una piedra lisa, una figura de acción medio rota y, sobre todo, su posesión más preciada: un pequeño coche de metal Matchbox, un Ford Mustang verde del 69.

El 14 de octubre de 1979 fue un día de otoño perfecto. Las hojas formaban un tapiz de rojo y oro en el césped. Clara estaba en el porche delantero, observando a Liam lanzar su pelota de goma roja favorita contra la escalera. Pac… pac… pac. El sonido era el ritmo de su tarde.

El teléfono sonó dentro de la casa, su estridente timbre de latón perforando la calma.

“No te muevas de ahí, cariño”, gritó Clara, entrando para contestar. Era su hermana, llamando desde Portland para hablar de nada en particular: una receta nueva, el clima. Clara se rio, se apoyó contra la pared y habló durante tres, quizás cuatro minutos.

Cuando colgó el receptor en su base, el silencio la golpeó.

El pac… pac… pac… se había detenido.

Salió al porche. “Liam, ¿listo para un jugo?”

El porche estaba vacío. El patio estaba vacío.

Solo la pelota de goma roja. Rebotaba perezosamente, cada vez más bajo, en el camino de entrada, antes de detenerse junto a un parche de césped.

“¿Liam? ¡Esto no es divertido! ¡Sal!”, llamó ella, su voz con un toque de impaciencia.

Caminó alrededor de la casa. El patio trasero estaba vacío. La puerta del garaje estaba cerrada.

“¡Mark! ¡Deja de jugar!”, gritó, pero el nombre se sintió incorrecto. Era Liam. Su hijo era Liam.

Una pequeña piedra de pánico comenzó a formarse en su estómago. Corrió a la acera. Elm Street estaba desierta, bañada por la luz dorada de la tarde.

“¡LIAM!”

Esta vez, fue un grito.

En tres minutos, el tiempo que duró una llamada telefónica trivial, Liam Miller, de ocho años, se había desvanecido de la faz de la tierra.

Lo que siguió fue la desintegración de Harmony Creek. El idilio se hizo añicos.

El Sheriff Brody, un hombre que se ocupaba principalmente de gatos en los árboles y disputas de cercas, se encontró dirigiendo la búsqueda más grande en la historia del estado. En cuestión de horas, cientos de voluntarios del pueblo, con linternas y palos, peinaban el bosque que comenzaba al final de Elm Street.

Rastrearon el arroyo. Bucearon en el estanque. Llamaron a su nombre hasta que sus gargantas estuvieron en carne viva.

No había nada. Ni una huella. Ni una fibra de su chaqueta vaquera. Ni una nota de rescate. Ni un solo testigo. Liam se había evaporado.

Los padres, Clara y Robert, se convirtieron en figuras huecas, sentados en su sala de estar mientras la policía les hacía las mismas preguntas una y otra vez.

“¿Había algún coche extraño?” “No.” “¿Liam era propenso a alejarse?” “Nunca. Tenía miedo del bosque oscuro”.

Incluso el vecino de al lado, el viejo y gruñón Sr. Abernathy, un viudo solitario que siempre gritaba a los niños por pisar su césped impecable, mostró compasión. Se acercó cojeando con un termo de café para los buscadores y le dio a Clara una palmadita torpe en el hombro. “Lo encontraremos, señora. Seguro solo está explorando”.

Pero no lo encontraron.

Las semanas se convirtieron en meses. Los carteles con la cara sonriente y pecosa de Liam se desvanecieron bajo el sol y fueron cubiertos por la nieve. El caso se enfrió. La prensa nacional se fue.

Pero la familia Miller se quedó congelada en ese momento, a las 4:15 p.m. de un día de octubre.

Robert, el padre, un hombre lógico y amable, se consumió. Dejó su trabajo. Cada día, durante diez años, se levantaba al amanecer y caminaba por el bosque, gritando el nombre de su hijo. Se convirtió en un fantasma atormentado, un hombre viejo antes de tiempo. Murió en 1989 de un ataque al corazón masivo en el mismo sendero que había recorrido miles de veces. El pueblo dijo que había muerto de un corazón roto.

Clara se quedó sola.

Se negó a mudarse. Se negó a cambiar nada. La casa de Elm Street se convirtió en un santuario, en una tumba. La habitación de Liam permaneció intacta. Los juguetes de Star Wars, su Halcón Milenario, seguían en la cómoda. Sus zapatillas estaban junto a la cama.

Clara envejeció. El pueblo a su alrededor creció. Llegaron nuevas familias, nuevas casas, nueva tecnología. Pero Clara seguía en 1979, sentada en el porche, esperando que una pelota de goma roja volviera a rebotar en el camino de entrada. Se convirtió en la “Señora Miller”, la trágica reclusa, una leyenda local de dolor.

El Sr. Abernathy, el vecino gruñón, murió de causas naturales en 1995. Su casa fue vendida. Y vendida de nuevo.

Cuarenta y cinco años pasaron. El mundo era ahora un lugar de teléfonos inteligentes e inteligencia artificial. Harmony Creek tenía un centro comercial.

Noviembre de 2024.

Mike Sullivan, un fontanero de 32 años, estacionó su camioneta frente a la antigua casa de Abernathy. Los nuevos propietarios, una joven pareja de Portland llamada Jessica y Ben, lo habían llamado desesperados.

“Ha sido un problema desde que nos mudamos”, le explicó Jessica en la puerta principal. “El drenaje es una pesadilla. Hemos probado de todo. Sospechamos que es un problema en la línea principal”.

Mike asintió. Conocía estas casas antiguas. “Probablemente raíces o una tubería colapsada. Echaré un vistazo”.

Pasó la siguiente hora en el sótano oscuro y húmedo. Pasó una cámara por la línea principal de drenaje. A unos seis metros de la casa, la cámara se topó con algo sólido. No eran raíces. Era… denso. Un bloqueo casi total.

“Voy a tener que cortar”, le gritó Mike.

Se puso las gafas de seguridad y encendió su sierra recíproca. El chirrido del metal cortando el viejo hierro fundido resonó en el sótano. Finalmente, con un golpe sordo, cortó la sección. Un lodo negro y maloliente se derramó en su cubo.

Pero algo no estaba bien. El bloqueo seguía allí. Metió la mano, con un guante grueso, y tiró. Salió un trozo de tela podrida, desintegrándose en sus manos. Y con él, algo pequeño y duro cayó al suelo de cemento con un “clink”.

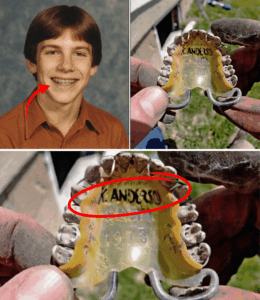

Encendió su linterna frontal. Era un objeto metálico, cubierto de cuatro décadas de suciedad. Lo limpió con el pulgar.

Era verde.

Un pequeño coche de juguete. Un Ford Mustang del 69.

El corazón de Mike dio un vuelco. Él había crecido en Harmony Creek. Conocía la historia. Cada niño la conocía.

“No puede ser”, susurró.

Volvió a meter la mano en la tubería abierta. Más tela. Y otro objeto. Esta vez, de plástico. Blanco y negro. Inconfundible. Una figura de acción de un Stormtrooper.

Mike sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El sótano de repente se sintió helado.

Metió la mano por última vez. Sus dedos rozaron algo más. Otro trozo de metal, unido a lo que quedaba de una cadena. Lo sacó.

Era un pequeño medallón de plata, ennegrecido por el tiempo, con la letra “L” grabada en él.

Mike Sullivan subió las escaleras del sótano, sus botas goteando agua sucia. Sostenía los tres objetos en la palma de su mano.

Jessica estaba en la cocina. “Dios mío, ¿qué es ese olor?”, dijo.

Mike abrió la mano bajo la luz de la cocina. “Señora Henderson”, dijo, su voz temblando. “Creo que sé cuál era su bloqueo. ¿Conoce la historia… de la casa de al lado?”.

Jessica miró los juguetes. Se tapó la boca con la mano. “Oh, Dios mío. ¿Son…?”.

Mike asintió. “Crecí aquí. El Mustang verde. Era de Liam Miller. Todo el mundo lo sabía”.

Se quedaron en silencio, el goteo del fregadero marcando los segundos. La realización era lenta, fría y horrible. Estos objetos no estaban en el bosque. No estaban en el río. Estaban aquí. En esta casa. En esta tubería.

“Tenemos que…”, empezó Jessica.

“Lo sé”, dijo Mike. “Llamaré al Sheriff. Pero primero… creo que ella necesita ver esto”.

Clara Miller, ahora con 78 años, frágil como el papel de seda, abrió la puerta principal. Vio a su vecina, Jessica, de pie en su porche, llorando.

“¿Querida? ¿Qué pasa?”.

Jessica no podía hablar. Simplemente abrió la mano.

En su palma descansaban los tres objetos: el coche verde, el soldado de plástico y el medallón ennegrecido.

El tiempo se detuvo. Para Clara, el mundo retrocedió cuarenta y cinco años. Vio a un niño de ocho años, sonriendo, con el pelo revuelto, guardando esos mismos tesoros en el bolsillo de su chaqueta vaquera.

“Son de Liam”, susurró Clara. Sus rodillas flaquearon. Se agarró al marco de la puerta. “Son… sus tesoros. Siempre los llevaba”.

Miró a Jessica, sus ojos nublados por las cataratas de repente agudos como el cristal.

“¿Dónde… dónde los encontraste?”

“En nuestra casa”, sollozó Jessica. “En las tuberías. Un fontanero los acaba de sacar”.

Clara miró más allá de Jessica, hacia la casa de al lado. La casa del Sr. Abernathy.

La verdad, un secreto guardado durante cuarenta y cinco años, la golpeó con la fuerza de un golpe físico.

En sus tuberías.

Los juguetes no habían caminado hasta allí solos. No habían volado. Alguien… alguien los había puesto allí. Alguien los había arrojado por el inodoro, uno por uno, en un intento desesperado por deshacerse de ellos.

Y solo había una razón para deshacerse de los tesoros de un niño desaparecido.

“Arthur”, susurró Clara. El nombre salió de sus labios como un veneno. Arthur Abernathy. El vecino gruñón que les llevó café. El hombre que la observó llorar en su porche durante décadas.

La bola roja. Había rodado hacia su garaje.

Liam, temeroso pero decidido a recuperar su pelota, debió haber entrado.

Y Abernathy, el hombre solitario y enojado, debió haberlo encontrado.

Quizás fue un accidente. Un empujón. Un niño que cae. Una cabeza que golpea el suelo de hormigón. Un pánico ciego. Un hombre que se da cuenta de que su vida ha terminado.

Un hombre que, en medio del caos de la búsqueda, en medio de la noche, tuvo que deshacerse de la evidencia. El cuerpo del pequeño Liam, escondido en la oscuridad. Y sus bolsillos, vaciados, sus contenidos arrojados a las profundidades de la fontanería, un secreto podrido que obstruiría la tubería durante casi medio siglo.

La policía fue llamada. El caso sin resolver número uno del condado fue reabierto.

Los forenses llevaron equipo pesado a la antigua propiedad de Abernathy. Debajo del garaje, encontraron un lugar donde el suelo de hormigón era más nuevo. Abernathy había dicho a los vecinos en 1980 que estaba “reparando grietas”.

Rompieron el hormigón.

Debajo, encontraron lo que quedaba de Liam Miller.

El funeral se celebró una semana después. Fue el funeral que Harmony Creek había estado esperando durante 45 años. Clara Miller se sentó en primera fila, sosteniendo un pequeño Ford Mustang verde limpio en su mano.

Había enterrado a su marido, que murió buscando. Ahora, finalmente, podía enterrar a su hijo, que había sido encontrado.

Mike, el fontanero, estaba en la parte de atrás de la iglesia. Había arreglado las tuberías de la casa Henderson. Pero también había desatascado un dolor de 45 años. El bloqueo en la tubería de hierro fundido no eran solo juguetes. Era un secreto. Y ahora, por fin, la verdad podía fluir.