A mis treinta y cuatro años, mi vida era un equilibrio precario entre la rutina del trabajo y la fachada de un matrimonio perfecto. Soy Celia Ramírez, contadora en una empresa modesta, y mi esposo, Marco de la Cruz, era el epítome del éxito: jefe de ventas en una gran corporación de la ciudad. Éramos la envidia de nuestros vecinos en Ciudad Quezón.

Pero esa imagen, como tantas otras en las redes sociales, era una ilusión cuidadosamente sostenida. Mi matrimonio con Marco se había deteriorado lentamente, una erosión silenciosa de ocho años. Él se había vuelto distante, obsesionado con el trabajo, o eso decía.

El punto de inflexión llegó no por un argumento, sino por un diagnóstico.

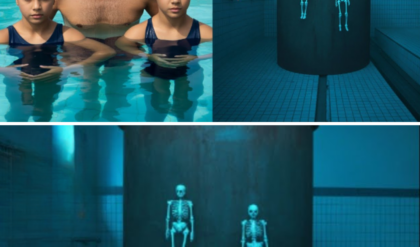

Fue un chequeo de rutina en el Hospital General de Filipinas. El médico se sentó frente a mí, su voz suave y cautelosa. “Señora Celia, hemos detectado un tumor. Hay una alta probabilidad de que sea maligno. Necesitamos hacer una biopsia de inmediato”.

Mi mundo se derrumbó. Sentí un frío glacial en el estómago. Pasé esa noche sola en nuestra pequeña cocina, mirando fijamente la fotografía de nuestra boda en la pared. Marco se veía tan radiante en ese entonces. Quería decírselo, pero me paralizó el miedo.

Temía preocuparlo, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de que, simplemente, no le importara.

Durante meses, Marco fue un fantasma. Llegaba tarde, usaba el trabajo como excusa y su teléfono estaba en modo silencioso. Cuando le pregunté, solo se encogió de hombros.

“Estás demasiado paranoica, Celia. Estoy agotado. Tengo demasiadas preocupaciones.”

El día que finalmente le conté sobre el tumor, su reacción fue peor que la indiferencia. Fue desprecio. Marco guardó silencio solo por unos segundos. “Solo busca tratamiento”, dijo, secamente. “Tengo demasiadas cosas en la cabeza”.

No hubo abrazo, ni una palabra de consuelo, ni una pregunta sobre el miedo que me consumía. Esa noche, me acosté sola, con la mano sobre mi pecho, preguntándome: “¿Por qué estoy tan lejos?”.

La respuesta a esa pregunta llegó de la manera más cruel y humillante posible. Una noche, mi teléfono sonó. Era Marco. Su voz sonaba forzada, con un tono de frivolidad y, peor aún, escuché la risa aguda de una mujer de fondo.

“Celia”, dijo, con un tono de orden, “ven a recogerme al Motel La Estrella en EDSA. Estoy demasiado cansado para caminar”.

Me quedé helada. La voz de la mujer, el motel, la orden… Todo se alineó. La traición era absoluta. Marco no solo me estaba engañando; me estaba obligando a presenciarlo, a participar en mi propia humillación.

Una tristeza paralizante me invadió, pero debajo de ella, creció una resolución fría y acerada. No iría a salvarlo. Iría a poner fin a todo.

La lluvia caía a cántaros. Los carteles de neón del Motel La Estrella se reflejaban débilmente en los charcos. Aparqué y esperé.

Y entonces salieron. Marco, abotonándose la camisa, con una sonrisa autosuficiente, y a su lado, una joven llamativa, vestida con ropa ajustada y cara. La mujer me miró de arriba abajo con una burla insolente.

“Oh”, dijo ella, riendo, “¿esta es tu esposa?”.

Marco me dedicó una sonrisa débil y cruel. “Mi esposa es muy buena”, respondió. “Siempre obediente. Nunca pregunta”.

No dije una palabra. Ni una sola lágrima. Solo abrí la puerta del coche desde mi asiento. Era mi forma silenciosa de decir: la humillación ha terminado.

Justo en ese momento, un coche se detuvo en seco junto a nosotros. Era un sedán negro, caro y silencioso.

La ventanilla se deslizó hacia abajo. Marco se quedó petrificado, su sonrisa desapareció. Su rostro se puso blanco como el papel.

Dentro del coche, en el asiento del conductor, estaba mi hermano, Ricardo. El hombre al que Marco siempre se refería como “el inversor silencioso” de su empresa. Un inversor tan silencioso, de hecho, que Marco nunca supo que Ricardo era, en realidad, el Director General y el verdadero dueño de la corporación para la que trabajaba. Marco había estado alardeando de su éxito usando el dinero de la familia de su esposa, sin saber que su esposa era la hermana del verdadero jefe.

Ricardo, con una expresión de hielo, observó la escena: su hermana, pálida y enferma, y su empleado infiel con su amante.

Mi hermano, sin decir una palabra, abrió la puerta.

Fue mi momento de hablar. La calma que me había mantenido en el coche se había convertido en un bisturí. “Ricardo”, dije, mi voz extrañamente tranquila en la lluvia, “me voy a divorciar de él. Y si esa mujer y su éxito le importaban tanto, debería saber que Marco ha estado desviando fondos de la cuenta de ventas durante meses. Necesito que investigues”.

La traición, el cáncer, la infidelidad y el fraude golpearon a Marco a la vez. El hombre de éxito se derrumbó.

Marco se arrodilló sobre el asfalto mojado y sucio. No me miró a los ojos, sino a mi vestido. “¡Celia, por favor!”, suplicó, su voz rota, suplicando. “Por favor, no le digas… no le digas a Ricardo sobre el dinero. Me arrepentiré. Por favor, mi trabajo… ¡Sálvame el trabajo!”.

La amante, confundida y asustada, se alejó de él. Marco de la Cruz, el jefe de ventas que me había humillado por mi enfermedad y mi obediencia, estaba arrodillado, suplicando por la única cosa que realmente le importaba: su posición.

Lo miré. Miré a la joven que estaba allí, estupefacta. Y miré a mi hermano, que esperaba mi orden.

“Llévalo a tu casa”, le dije a la joven, con frialdad. “Ya no me pertenece”. Luego me volví hacia Ricardo. “Me voy a casa, Ricardo. Necesito empezar mi tratamiento. Y, por favor, borra su nombre de todos los archivos. Ya no existe.”

Me subí al coche. La última imagen que tuve fue la de Marco arrodillado bajo la lluvia, un fraude expuesto, suplicando por una vida que ya no le pertenecía. Yo estaba enferma, pero libre, lista para luchar por mi vida sin el peso de su traición.