Alaska, la “última frontera”, es un territorio de belleza indómita y peligros silenciosos, un vasto desierto de picos nevados, bosques impenetrables y un frío que no perdona. Es un lugar que atrae a aquellos que buscan la aventura en su estado más puro, pero a veces, la naturaleza se cobra su precio. Esta es la historia de un turista que se aventuró en esa inmensidad, buscando quizás la soledad o el desafío, y que se esfumó sin dejar rastro, convirtiéndose en otra de las leyendas congeladas del norte. Cuatro largos años pasaron, llenos de incertidumbre y dolor para su familia, hasta que dos hallazgos inesperados y conectados, una cabaña rudimentaria y una cámara fotográfica abandonada, se unieron para reconstruir sus últimos días, revelando una narrativa de aislamiento, lucha y una cruda aceptación final.

La desaparición de este turista se produjo en un entorno donde la ayuda está a horas, si no a días, de distancia. El hombre había llegado a Alaska con un plan, equipo adecuado y, probablemente, la confianza que solo la experiencia puede dar. Sin embargo, en el desierto subártico, el error humano o la simple mala suerte pueden escalar rápidamente a una situación de vida o muerte. Cuando no regresó en la fecha prevista, la alarma se disparó, pero la inmensidad del territorio complicó la búsqueda desde el primer momento. Las operaciones de rescate se enfrentaron a un desafío casi imposible: rastrear un área tan vasta como pequeños países, con condiciones climáticas impredecibles y un terreno traicionero.

La búsqueda inicial se centró en sus posibles rutas y puntos de referencia, pero el rastro se perdió. El tiempo se convirtió en el enemigo. Con la llegada del implacable invierno de Alaska, las operaciones tuvieron que reducirse, y el caso se convirtió en uno de esos misterios que la nieve y el hielo parecían destinados a guardar para siempre. Para la familia, cada nueva temporada era una agonía: la esperanza que surgía con el deshielo, solo para ser aplastada por la falta de novedades. Cuatro años de vivir en el limbo es una tortura que pocos pueden comprender.

Pero la naturaleza, a veces, cede sus secretos. El primero de los hallazgos cruciales se produjo en un área remota, lejos de los senderos más transitados. Unos exploradores, o quizás un equipo de rescate que se negó a abandonar la esperanza, tropezaron con una cabaña abandonada, apenas una estructura rudimentaria, pero claramente hecha por manos humanas para ofrecer refugio.

La cabaña, en sí misma, era un testimonio de supervivencia. Estaba construida con materiales improvisados y mostraba señales de haber sido habitada, probablemente por un período de tiempo prolongado. Lo que la hizo relevante para el caso fue el descubrimiento de algunas pertenencias identificables que, tras cotejarlas con el expediente del turista desaparecido, confirmaron que él había estado allí. Este hallazgo fue un avance monumental: finalmente, se tenía una ubicación, un punto geográfico donde su viaje había continuado y, tal vez, donde había terminado.

El estado de la cabaña, y las pocas pertenencias que quedaban, pintaban el cuadro de un hombre que luchó por sobrevivir, aprovechando sus recursos y su ingenio contra el aislamiento. Había estado allí. Había resistido. Pero el misterio de su paradero final seguía en pie. ¿Salió en busca de ayuda? ¿Se aventuró de nuevo en el frío, debilitado?

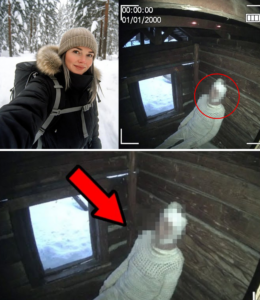

La segunda y más impactante revelación vino poco después, y no lejos de la cabaña. El equipo de búsqueda, al peinar meticulosamente los alrededores en un radio más amplio, encontró la segunda pieza del rompecabezas: una cámara fotográfica. Como en muchas historias de supervivencia, la cámara se había mantenido increíblemente intacta, protegida por la nieve o la vegetación, esperando ser encontrada.

El contenido de la cámara fue la clave que finalmente cerró el ciclo de cuatro años de incertidumbre. Las fotografías no eran solo paisajes; eran un diario visual de sus últimos días. Al principio, las imágenes mostraban el entusiasmo del viaje: paisajes impresionantes, el orgullo de la autosuficiencia. Pero a medida que avanzaban las tomas, la narrativa cambiaba. Las fotos se volvían más centradas en la cabaña, en la búsqueda de comida o leña, y en el rostro del hombre, que gradualmente se veía más delgado, más cansado, pero a menudo con una expresión de determinación.

La última secuencia de fotografías fue la más conmovedora y la que ofreció la dolorosa verdad. Las imágenes finales capturaban el deterioro gradual de la situación, quizás la llegada de una tormenta de nieve particularmente brutal, o el final de sus provisiones. La última fotografía no era un accidente; era un autorretrato, o quizás una toma fija, que captaba al turista con una mirada que no era de pánico, sino de serena aceptación. Era un mensaje final, un testimonio visual de que había hecho todo lo posible, pero que el desierto de Alaska había prevalecido.

El análisis de las imágenes, en conjunto con la ubicación de la cabaña y la cámara, permitió a los investigadores reconstruir el trágico final. La cabaña no fue su tumba, sino su último bastión. Lo más probable es que, al verse debilitado y sin recursos, salió de la cabaña en un intento desesperado por encontrar ayuda o una ruta de escape más accesible, pero sucumbió al frío, al hambre o a una lesión no muy lejos del refugio. La cámara, quizás dejada deliberadamente como un testamento, fue su último acto de comunicación.

Este hallazgo no solo proporcionó el anhelado cierre a la familia, permitiéndoles finalmente pasar del dolor de la incertidumbre al recuerdo, sino que también se convirtió en una leyenda de la supervivencia fallida, un recordatorio de que Alaska es un gigante que no se doblega. La cámara y la cabaña, testigos mudos de los últimos días de un hombre, se unieron para contar una historia de valentía, aislamiento y el poder abrumador de la naturaleza. Cuatro años de dolor terminaron con una verdad cruda, pero completa.