Valentina García siempre había creído que la vida era una ecuación sencilla: esfuerzo más disciplina daban como resultado éxito, y el éxito traía felicidad. Durante años, esa fórmula había funcionado a la perfección. A los treinta y cinco años era directora ejecutiva de García Moda, una de las mayores empresas textiles de España, con presencia en varias capitales europeas. Había heredado el negocio de su abuela, una costurera humilde que empezó con un pequeño taller, y lo había convertido en un imperio valorado en cientos de millones.

Vivía en un ático con vistas a la Gran Vía de Madrid, tenía una villa en Marbella, conducía coches que cambiaba cada año y viajaba siempre en primera clase. Su nombre aparecía en revistas, su rostro en portadas, su opinión era solicitada en foros empresariales. Desde fuera, Valentina García lo tenía todo.

Pero aquella Nochebuena, sentada sola en el restaurante más exclusivo de San Sebastián, esa ecuación se había roto.

El restaurante Arsac brillaba como un escenario de cuento. Árboles de Navidad cubiertos de luces doradas, guirnaldas de muérdago en cada arco, velas rojas sobre manteles blancos perfectamente planchados. El murmullo de conversaciones felices llenaba el aire, mezclado con música suave y el tintinear de copas.

Valentina había reservado esa mesa tres meses antes. Había elegido con cuidado cada detalle: el vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, los zapatos de diseñador, el peinado impecable, el perfume nuevo que sabía que a Pablo le encantaba. Pablo, su novio desde hacía dos años. El hombre que le había prometido que esa Navidad sería especial.

Durante todo el día había mirado el reloj, esperando su llegada. Primero con ilusión, luego con inquietud. Hasta que, finalmente, el teléfono vibró.

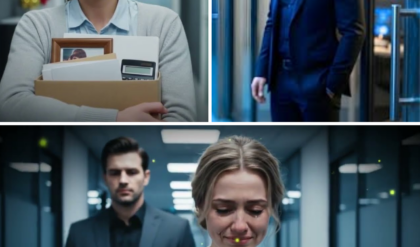

El mensaje era corto, frío, definitivo. Pablo le decía que había conocido a otra mujer, que lo sentía, que no podía seguir fingiendo. Le deseaba lo mejor, pero no quería volver a verla.

Dos años resumidos en veinticuatro palabras.

Valentina leyó el mensaje una y otra vez, como si en algún momento las letras fueran a cambiar. No lo hicieron. Sintió cómo el mundo, que siempre había estado bajo su control, se deslizaba entre sus dedos.

Pablo no era el primero que la dejaba, pero sí el que más le había dolido. Antes había estado Alejandro, el banquero que decía amarla pero que no soportaba vivir en segundo plano frente a su trabajo. Ricardo, el abogado encantador que terminó interesado más en su dinero que en ella. Felipe, el empresario carismático que la engañó con su asistente.

Cada ruptura había reforzado su coraza. Cada decepción la había empujado a trabajar más, a sentir menos. Pero con Pablo había bajado la guardia. O eso creyó.

Rodeada de parejas tomadas de la mano y familias sonrientes, Valentina se dio cuenta de lo sola que estaba. Pensó en sus padres, muertos en un accidente cuando ella tenía veintitrés años. Pensó en aquella joven que, de golpe, tuvo que hacerse cargo de una empresa y de un dolor inmenso que nunca aprendió a procesar. Pensó en cómo había transformado la tristeza en ambición, el vacío en poder.

Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró sin elegancia, sin control, sin importarle las miradas. Lloró por Pablo, por sus padres, por ella misma. Lloró porque había construido un imperio, pero no una vida.

—¿Por qué estás triste?

La voz era pequeña, suave, inesperada.

Valentina levantó la cabeza, sorprendida. A su lado había una niña de unos tres años, rubia, con mejillas sonrosadas y un osito de peluche abrazado con fuerza. La miraba con una seriedad que no correspondía a su edad.

—Porque… —Valentina dudó— porque alguien a quien quería se fue.

La niña inclinó la cabeza, pensativa.

—Mi mamá se fue también —dijo—. Pero papá dice que cuando alguien se va, deja espacio para algo bueno.

Valentina sintió que esas palabras atravesaban todas las defensas que había construido durante años. Notó cómo las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no solo de dolor, sino de una emoción profunda y desconocida.

Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó rápidamente.

—Perdón, lo siento mucho —dijo con voz nerviosa—. Es mi hija. Se me escapó. No quería molestarla.

Llevaba un mono de trabajo azul, gastado, con manchas de grasa en las manos. Su presencia desentonaba por completo con el lujo del restaurante. Sus ojos reflejaban vergüenza y cansancio.

—No molesta —respondió Valentina con sinceridad—. Ha sido… amable.

El hombre suspiró aliviado.

—Soy Daniel —dijo—. Y ella es Lucía.

Explicó, casi disculpándose, que era mecánico en un taller cercano. Esa noche había tenido una avería urgente que reparar y no tenía con quién dejar a su hija. No había planeado entrar en un lugar así, pero era el único abierto.

Valentina los observó con atención. No había sofisticación en Daniel, ni seguridad económica, ni palabras ensayadas. Pero sí había algo que ella llevaba mucho tiempo sin ver de cerca: honestidad.

—¿Les gustaría sentarse conmigo? —preguntó de pronto.

Daniel abrió los ojos, sorprendido.

—No queremos incomodarla…

—No me incomodan —repitió Valentina—. Me harían compañía.

Lucía sonrió y trepó a la silla sin esperar respuesta. Daniel dudó unos segundos más, pero finalmente aceptó.

La cena que siguió fue la más inesperada de la vida de Valentina. Hablaron de cosas simples. Daniel contó cómo había criado solo a su hija desde que su esposa falleció. Lucía habló de su osito, de los dibujos que le gustaban y de que quería ser veterinaria “para curar perritos tristes”.

Valentina escuchaba, reía, se sorprendía a sí misma relajándose. Nadie le preguntó por su patrimonio ni por sus logros. Nadie esperaba nada de ella. Por primera vez en mucho tiempo, no era la directora ejecutiva, sino simplemente Valentina.

Al final de la cena, Valentina pagó la cuenta sin decir nada. Daniel intentó protestar, pero ella negó con la cabeza.

—Considérelo un regalo de Navidad.

Lucía abrazó a Valentina con una espontaneidad desarmante.

—Ya no estés triste —le dijo—. Ahora tienes amigos.

Cuando se marcharon, Valentina permaneció sentada unos minutos más. No se sentía llena de euforia ni de promesas románticas. Pero tampoco se sentía vacía.

Esa noche, de vuelta en su hotel, Valentina no encendió el portátil ni revisó correos. Se quedó mirando el techo, pensando en la niña, en el mecánico, en esa conversación sencilla que había hecho más por ella que cualquier terapia o éxito profesional.

En los días siguientes, algo cambió. Valentina canceló reuniones innecesarias, delegó decisiones que siempre había querido controlar. Empezó a preguntarse por qué había tenido tanto miedo a estar sola y, al mismo tiempo, había construido una vida que la aislaba.

Buscó el taller donde trabajaba Daniel. No con una excusa empresarial, sino con un café en la mano. Hablaron de nuevo. Luego otra vez. Y otra más.

No fue un cuento de hadas inmediato. No hubo promesas rápidas ni finales perfectos. Pero hubo algo más sólido: conversaciones honestas, silencios cómodos, una niña que corría hacia ella cada vez que la veía.

Valentina no dejó su empresa ni renunció a su éxito. Aprendió a integrarlo en una vida más amplia. Entendió que el dinero da comodidad, el poder da control, el éxito da reconocimiento… pero nada de eso da sentido si no hay con quién compartirlo.

Meses después, en otra Navidad, Valentina no estaba en un restaurante de lujo. Estaba en una casa sencilla, decorando un árbol torcido junto a Lucía, mientras Daniel preparaba la cena en la cocina. No llevaba un vestido caro, ni perfume exclusivo. Llevaba un jersey viejo y una sonrisa tranquila.

Y entonces lo comprendió con claridad absoluta: aquella Nochebuena en la que se sintió más sola fue, en realidad, el comienzo de la vida que siempre había necesitado.

Porque a veces, cuando crees que lo has perdido todo, es justo cuando estás a punto de descubrir lo que realmente importa.