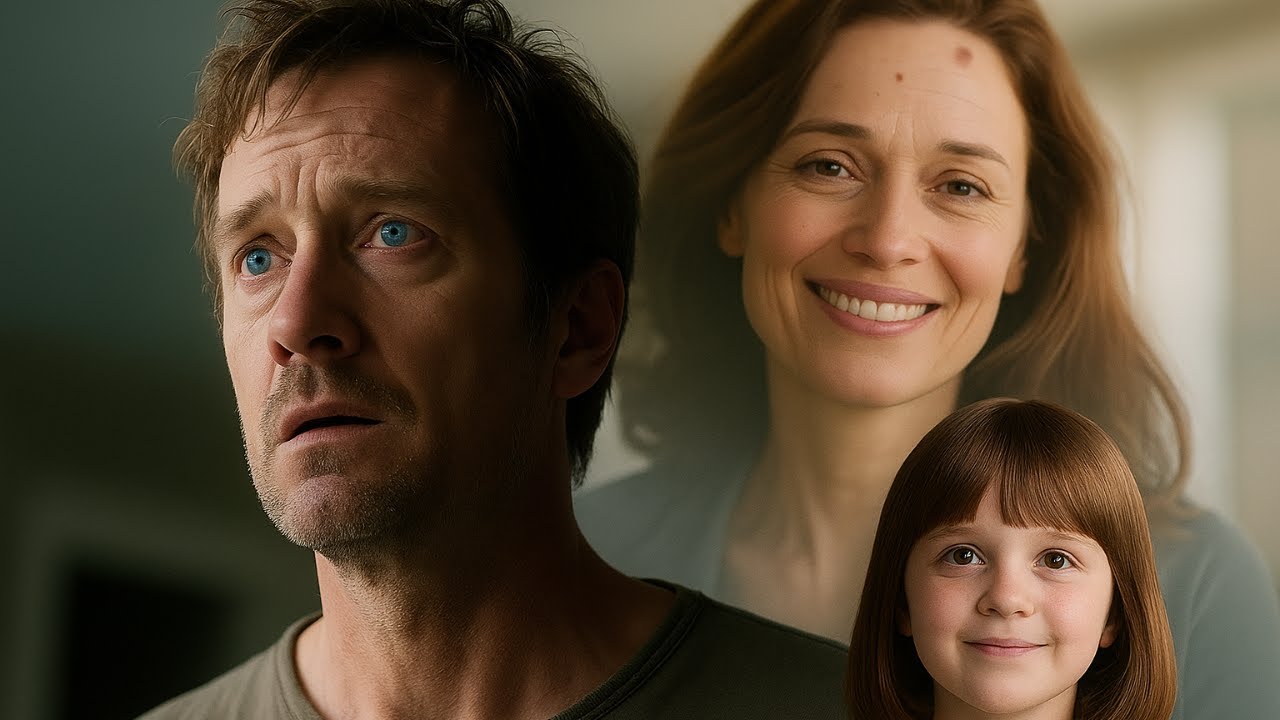

La vida tiene una manera extraña de presentarse, a veces con luces cálidas y otras con sombras tan densas que parece imposible avanzar. Para mí, el mundo se tiñó de gris un día de otoño hace cinco años, cuando Elena, mi esposa, falleció en un accidente de tráfico. La casa quedó silenciosa, las paredes cargadas de recuerdos y su risa suspendida en el aire, como si esperara que yo la siguiera. El dolor era un huésped constante; no había sol que pudiera iluminar mis días ni noche que me trajera descanso.

Durante años viví en ese vacío. Mis amigos intentaban animarme con palabras vacías: “Tienes que seguir adelante”, decían. Pero nadie podía comprender la sensación de mirar una habitación vacía y recordar cada gesto, cada sonrisa, cada mirada de quien había sido mi vida.

Una tarde, mientras vagaba sin rumbo por internet, un anuncio capturó mi atención: “Orfanato local busca familias para niños”. Al principio lo ignoré, pero algo me hizo hacer clic. Había muchas fotos, muchas historias tristes, pero una niña detuvo mi corazón. Tenía unos siete años, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa tímida que parecía esconder un mundo entero. La ficha decía que se llamaba Ana. Algo en su mirada me resultó extrañamente familiar, dolorosamente familiar. Sentí una conexión inmediata, como si mi pasado y mi presente se entrelazaran en esos ojos.

Decidí visitar el orfanato al día siguiente. Al llegar, fui recibido por la directora, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y voz cálida.

—Bienvenido —dijo—. ¿Viene por Ana?

—Sí —respondí, con la voz casi apagada por la emoción—. Quisiera conocerla.

Me llevó hasta el patio de juegos. Allí estaba Ana, sentada en un rincón, dibujando en un cuaderno. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Un escalofrío me recorrió. Era imposible no ver la semejanza con Elena: mismo brillo, misma profundidad, misma inocencia que irradiaba fuerza a pesar de la vulnerabilidad.

—Hola, Ana —dije, intentando sonar tranquilo—. ¿Te gustaría mostrarme lo que dibujas?

Ella asintió tímidamente y me mostró su cuaderno. Había dibujado un paisaje con árboles y un río, y en el centro, una figura femenina sosteniendo un corazón brillante.

—Es… muy bonito —logré decir, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos—. ¿Eres buena dibujando?

—Sí —murmuró, bajando la mirada—. Me gusta dibujar… cosas bonitas.

Pasamos la tarde juntos. Jugamos, leímos cuentos y reímos por primera vez en mucho tiempo. Cada gesto suyo me recordaba a Elena: la manera en que inclinaba la cabeza al concentrarse, cómo sus dedos se movían con delicadeza al tomar el lápiz, y sobre todo, esa mirada que parecía guardar secretos que solo yo podía intuir.

Esa noche, volví a casa con el corazón agitado. Nunca había sentido algo tan extraño: una mezcla de tristeza y esperanza. Comencé los trámites de adopción inmediatamente. Las visitas al orfanato se volvieron una rutina: cada día, cada hora, me acercaba más a Ana. Ella parecía confiar en mí de manera silenciosa, aceptando mi presencia y mis palabras como un bálsamo.

Un día, mientras caminábamos por el jardín del orfanato, Ana me preguntó:

—¿Tú también extrañas a alguien, señor?

—Sí —respondí, sorprendido por su sensibilidad—. Extraño mucho a alguien que ya no está conmigo.

Ella me miró con seriedad y dijo:

—Yo también extraño a alguien… mi mamá.

La voz de Ana me atravesó. Comprendí que aunque había encontrado una chispa de luz en ella, su corazón también estaba marcado por la ausencia. La tristeza que llevaba en su interior reflejaba mi propio dolor.

Finalmente, llegó el día en que los trámites terminaron y Ana vino a vivir conmigo. La primera noche en nuestra casa fue extraña: ella exploraba cada rincón, tocaba los muebles, los cuadros, preguntaba por cada objeto.

—¿Esto era de tu mamá? —preguntó señalando un cuadro de Elena.

—Sí —respondí, con un nudo en la garganta—. Era muy especial para mí.

Ana se acercó y dijo, con una ternura que me hizo llorar—:

—Espero que me cuentes de ella… quiero conocerla aunque nunca la vi.

Y así lo hice. Le conté historias de Elena: su risa contagiosa, su manera de cantar mientras cocinaba, su amor por los libros, su bondad infinita. Ana escuchaba con atención, preguntando detalles, imaginando a aquella mujer que me había dado tanto y que ahora vivía en ella de alguna manera.

Con el tiempo, Ana comenzó a abrirse más. Sus miedos, su soledad, sus silencios, todo se fue compartiendo conmigo. Una tarde, mientras cenábamos juntos, rompió el silencio que llevábamos días evitando:

—A veces siento que mamá está aquí conmigo —dijo señalando mi pecho—. En mi corazón.

No pude contener las lágrimas. La abracé y susurré:

—Sí, Ana… ella siempre estará contigo. Y yo estaré también. Siempre.

Nuestra relación se volvió un tejido de confianza y amor. Cada día, veía cómo Ana empezaba a vivir de manera plena, dejando atrás la coraza que la infancia le había impuesto. Sus risas comenzaron a llenar la casa, y poco a poco, yo también volvía a sentirme vivo. El dolor por Elena seguía presente, pero ya no era un agujero negro que me consumía; era un recuerdo que me enseñaba a valorar lo que todavía podía amar.

Un día, mientras Ana dibujaba en el salón, me miró y dijo:

—Señor, ¿crees que mamá estaría feliz de que me adoptaras?

—Ana, creo que desde donde ella esté, está sonriendo porque sabes que ahora tienes un hogar, amor y alguien que siempre te protegerá —dije, mientras mis lágrimas rodaban por mis mejillas.

Con el tiempo, Ana y yo construimos una vida juntos que, aunque no reemplazaba lo que había perdido, ofrecía esperanza. Los días de tristeza comenzaron a ser intercalados por momentos de alegría auténtica: caminatas por el parque, tardes de lectura, juegos de mesa, confidencias y sueños compartidos. Aprendí que el amor puede renacer de las cenizas, que la esperanza puede llegar en la forma de un pequeño ser que trae consigo la luz que uno creía perdida.

Un año después, Ana me miró mientras preparábamos la cena y dijo:

—Papá… gracias por elegirme.

—Yo te elegí, Ana —respondí, con la voz quebrada—. Y te elegiría una y otra vez, todos los días de mi vida.

La niña sonrió, y en ese instante entendí que la vida había cumplido su promesa: del dolor más profundo había surgido la esperanza más pura. Ana no solo me devolvió la alegría; me enseñó que el amor verdadero puede encontrarse donde menos lo esperas, incluso en el eco de alguien que ya no está físicamente, pero cuya presencia sigue guiando los corazones de quienes aman.

Con Ana, aprendí que el tiempo no borra el pasado, pero puede construir puentes hacia un futuro lleno de posibilidades. Su risa, su ternura, su mirada, todo recordaba a Elena, pero no era un reemplazo; era un regalo que me enseñaba a vivir de nuevo.

Ahora, cada noche, mientras Ana duerme a mi lado, miro su rostro y veo a Elena reflejada en ella. Pero no siento tristeza, sino gratitud. Gratitud por el dolor que me enseñó a valorar el amor, por la pérdida que me mostró la importancia de la esperanza, y por la pequeña que me enseñó que la vida siempre ofrece segundas oportunidades para amar y ser amado.

Y así, entre recuerdos y nuevos comienzos, la historia de Ana y el eco de Elena continúa: un relato de dolor transformado en esperanza, de un amor perdido que guía a otro, y de la certeza de que, a veces, la vida encuentra la manera de reparar los corazones rotos con la forma más inesperada y hermosa posible.