PARTE 1: LA ARQUITECTURA DEL FANTASMA

Septiembre, 2024. Costa del Mar de Barents, Noruega.

El viento no soplaba; mordía. Era un aullido constante, una navaja invisible que despellejaba la roca y congelaba el sudor antes de que pudiera tocar la piel. Christian Sørensen conocía ese viento. Llevaba ocho años guiando a turistas adinerados por los acantilados de Hammerfest, vendiéndoles la ilusión de la aventura segura. Pero hoy estaba solo. Y el acantilado le estaba mintiendo.

Se detuvo.

Algo estaba mal.

Sus botas crujieron sobre el granito húmedo. A sesenta metros por debajo, el Mar de Barents chocaba contra la costa con la violencia de un martillo industrial. Espuma negra. Agua gris. Christian ajustó su arnés y miró la pared de roca a su derecha.

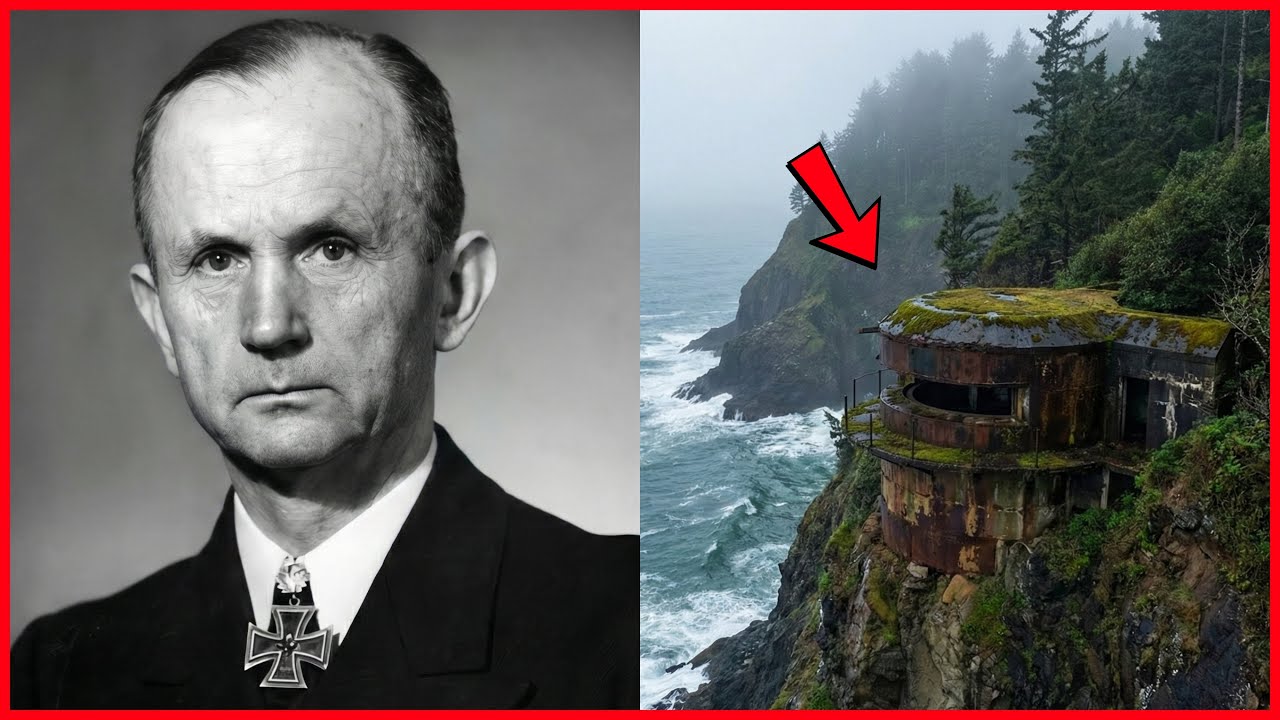

La naturaleza odia las líneas rectas. El caos geológico crea curvas, fracturas, erosión desordenada. Pero allí, escondido bajo una capa de musgo y líquenes de ochenta años, había un ángulo. Perfecto. De noventa grados.

—Imposible —susurró. El vapor de su aliento desapareció al instante.

Se acercó. Quitó el guante de su mano derecha. La piel tocó la superficie fría. No era granito. La textura era demasiado suave, demasiado uniforme. Raspó el musgo con la uña, dejando al descubierto un gris pálido y artificial.

Hormigón.

El corazón de Christian dio un vuelco doloroso contra sus costillas. Estaba colgado sobre el abismo, tocando un secreto que la tierra había intentado tragar durante tres generaciones. Siguió la línea con los dedos, temblando, hasta que sus yemas encontraron el borde de acero oxidado. Una puerta.

No era una cueva. Era una cicatriz de guerra.

Marzo, 1945. Cuartel General de la Kriegsmarine, Hammerfest.

El Vicealmirante Eric Bower no bebía, pero esa noche el vaso de schnapps temblaba en su mano. No por miedo. Por rabia.

La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la brasa de su cigarrillo y una lámpara de escritorio que parpadeaba con cada bombardeo lejano. Afuera, el Tercer Reich se estaba desangrando. Berlín era un matadero. Hamburgo, cenizas. Pero allí, en el borde congelado del mundo, el silencio era absoluto.

—Berlín ha caído en la locura, Hans —dijo Bower. Su voz era grave, como grava molida.

El Oberleutnant Hans Kercher, de pie junto a la ventana oscurecida, no se giró. Era joven, apenas veinticinco años, pero sus ojos tenían la edad de un anciano.

—Las órdenes son claras, Almirante. Mantener la posición. Esperar a los submarinos del Gran Almirante Dönitz.

Bower soltó una risa seca. Un sonido feo.

—Dönitz está moviendo barcos fantasmas en un mapa que ya no existe. La guerra terminó, Hans. Lo que viene ahora no es una batalla. Es una carnicería.

Bower se levantó. Caminó hacia el mapa de la pared. Sus dedos trazaron la línea de la costa ártica, deteniéndose en un punto ciego cerca del Puesto de Observación 7.

—Los soviéticos vendrán por el este —continuó Bower, bajando la voz—. Y los americanos por el oeste. Nos aplastarán como a insectos. A menos que dejemos de ser insectos y nos convirtamos en… información.

—¿Señor?

—El Proyecto Adler.

Kercher se tensó. —Pensé que era solo una contingencia teórica. Un depósito de suministros.

—Es una cápsula del tiempo, Hans —Bower golpeó el mapa con el nudillo—. Los Aliados occidentales son estúpidos. Creen que Stalin es su amigo. En seis meses, tal vez un año, se darán cuenta de que han cambiado a un monstruo por otro. Y cuando esa Guerra Fría empiece, necesitarán lo que yo tengo en mi cabeza. Lo que tengo en esos archivos.

Bower se giró, sus ojos azules brillando con una intensidad fanática.

—No vamos a morir por un Führer muerto, Hans. Vamos a desaparecer. Vamos a esperar bajo la roca hasta que el mundo nos necesite de nuevo.

El silencio en la habitación era pesado. Olía a tabaco y traición.

—¿Y si nunca nos necesitan? —preguntó Kercher, con la voz rota.

Bower apagó el cigarrillo contra la madera del escritorio.

—Entonces seremos los fantasmas mejor informados del Ártico.

19 de Septiembre, 2024. El Sitio del Hallazgo.

El sonido del metal cortando metal era ensordecedor.

La Dra. Liv Haugen se tapó los oídos, observando cómo las chispas llovían sobre las botas del técnico. El olor a ozono y acero quemado llenaba la cornisa. Habían tardado tres horas en subir el equipo pesado. El soplete de plasma estaba devorando la cerradura que Eric Bower había sellado setenta y nueve años atrás.

Liv sentía una mezcla de euforia científica y terror profundo. Como historiadora del Museo de Defensa, había abierto búnkeres antes. Pero esto era diferente. No estaba en ningún mapa. No estaba en ningún archivo soviético ni de la OTAN.

—Está cediendo —gritó el técnico.

El bloque de acero, caliente al rojo vivo, cayó al suelo con un clang sordo. La puerta, liberada de su óxido, gimió.

—Esperen —ordenó Liv.

Se acercó. El aire que salía por la rendija la golpeó en la cara.

No olía a podredumbre. No olía a muerte. Olía a ayer.

Era un olor seco, mineral, con un toque de papel viejo y grasa mecánica. Aire enlatado en 1945. Liv encendió su linterna táctica. El haz de luz cortó la oscuridad absoluta del túnel.

—Nadie entra hasta que midamos la calidad del aire —dijo ella, aunque su cuerpo le gritaba que corriera hacia adentro.

El monitor de oxígeno pitó. Verde. El aire era respirable.

—Vamos.

Entraron. El túnel había sido excavado a mano en la roca viva, reforzado con vigas de madera que, milagrosamente, no se habían podrido gracias al frío constante.

Liv avanzaba despacio. Sus pasos resonaban demasiado fuerte. Era como entrar en una catedral profanada. Diez metros. Veinte. El túnel se abrió.

Liv contuvo el aliento.

No era un agujero. Era una base de operaciones completa.

Las linternas barrieron la sala. Mesas de madera ordenadas. Estanterías llenas de latas de conservas con el águila de la Wehrmacht. Un generador modificado. Y al fondo, una estación de radio que parecía haber sido apagada hace cinco minutos.

Pero lo que heló la sangre de Liv no fue el equipo.

Fue la mesa central.

Había una taza de café de porcelana blanca. Junto a ella, un libro abierto y unas gafas de lectura cuidadosamente plegadas. Como si el ocupante se hubiera levantado para ir al baño y planeara volver en cualquier momento.

Liv se acercó a la mesa. Iluminó el libro. Era un diario de bitácora. La última página estaba llena de una caligrafía apretada, meticulosa, casi robótica.

Leyó la fecha: 20 de abril de 1945.

—Dios mío —susurró Liv.

El técnico, un hombre robusto llamado Erik, iluminó una esquina oscura de la sala. —Doctora… tiene que ver esto.

Liv se giró. En la pared, clavado con precisión militar, había un mapa enorme. Pero no era un mapa de batalla. Era un mapa de proyecciones futuras. Rutas de convoyes que no existieron hasta 1946. Notas sobre bases soviéticas que en 1945 eran solo pueblos pesqueros.

El Almirante Bower no solo se había escondido. Había estado trabajando.

19 de Abril, 1945. La Carretera Costera.

El coche oficial, un Mercedes negro cubierto de polvo y barro, avanzaba por la carretera costera como un escarabajo fúnebre.

Hans Kercher conducía. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. A su lado, el Almirante Bower miraba el mar. El cielo era de un gris plomizo, amenazando nieve.

—Detén el coche aquí, Hans.

Kercher frenó suavemente. Estaban en un mirador, a seis millas del Puesto de Observación 7. El lugar perfecto para morir. O para parecer que habías muerto.

Bower salió del coche. El viento le golpeó el abrigo de cuero. Se ajustó la gorra.

—Hazlo parecer real —dijo Bower.

Kercher asintió, tragando saliva. Abrió el maletero. Sacó dos termos vacíos y los colocó en el asiento trasero. Dejó el mapa de rutas extendido en el asiento del copiloto. Luego, con manos temblorosas, se desabrochó la pistolera.

Sacó su Luger. El peso del arma se sentía obsceno.

—Déjala en el asiento, Hans.

Kercher obedeció. El coche parecía ahora una escena interrumpida. Un vehículo abandonado por hombres desesperados que habían elegido el salto antes que la captura.

—¿Está seguro de esto, señor? —preguntó Kercher. Su voz era apenas un susurro contra el viento. —Mi familia… creerán que estoy muerto.

Bower lo miró. No había compasión en su rostro, solo una lógica fría y dura como el hielo bajo sus pies.

—Tu familia creerá que moriste con honor, Hans. Si te capturan los rusos ahora, desearás estar muerto. Te enviarán a Siberia. Te romperán los huesos y la mente. Aquí… —Bower señaló hacia los acantilados, hacia el sendero invisible que bajaba hacia la cueva— …aquí tenemos una oportunidad. El mundo va a cambiar. Y nosotros seremos los únicos que sabremos cómo.

Kercher miró hacia el abismo. Las olas rugían abajo. Luego miró al Almirante.

—Vamos —dijo Bower.

Comenzaron a caminar hacia el borde. Dejaron huellas claras en el barro semilundido. Huellas que contaban una historia de suicidio.

Justo antes del borde, donde la roca se volvía traicionera, Bower giró a la izquierda. Se deslizó por una grieta estrecha, oculta por una proyección de granito. Kercher dudó un segundo. Miró el coche una última vez. Su vida anterior terminaba allí.

Bajó tras el Almirante.

El descenso fue brutal. La roca cortaba. El viento intentaba arrancarlos de la pared. Pero diez minutos después, llegaron a la repisa. Bower apartó el camuflaje de la puerta.

—Bienvenido al Purgatorio, Hans —dijo, y abrió la puerta de acero.

La oscuridad los tragó.

Septiembre, 2024. Dentro del Búnker.

Liv Haugen apenas podía procesar la cantidad de información. Llevaban cuatro horas dentro. El aire estaba empezando a sentirse pesado, cargado con el CO2 de sus propias respiraciones y el polvo levantado.

—Mira estas fechas —dijo, señalando el diario—. Bower no desapareció el 19 de abril. Siguió escribiendo. Mayo. Junio.

—¿Junio? —preguntó Erik—. La guerra terminó en mayo. Alemania se rindió el 8 de mayo.

—Bower no se rindió. Mira esto.

Liv leyó en voz alta, traduciendo del alemán antiguo sobre la marcha: “15 de Mayo de 1945. La radio confirma la capitulación total. Dönitz ha entregado la flota. Cobardes. Nosotros seguimos operativos. Baterías al 80%. Raciones suficientes. Monitoreando tráfico soviético en frecuencia 440. El oso ruso se está moviendo hacia el oeste más rápido de lo previsto.”

—Estaban espiando a los ganadores —murmuró Erik.

—No —corrigió Liv, sintiendo un escalofrío—. Estaban esperando que los ganadores se pelearan entre sí.

Caminó hacia la segunda puerta, al fondo de la cámara principal. Estaba cerrada, pero no con llave. Liv giró el pomo. La puerta chirrió.

Esta habitación era diferente. Era un dormitorio. Dos catres. Ropa civil doblada perfectamente. Y en el suelo, una caja metálica abierta.

Vacía.

Liv se arrodilló. —Se llevaron los documentos importantes.

—¿Quiénes? —preguntó Erik.

—Bower y Kercher.

Liv iluminó el suelo. Había algo debajo del catre de la izquierda. Un papel arrugado. Lo sacó con sus pinzas. Era un borrador de una carta, con tachaduras furiosas.

“A mi esposa, Martha. Si lees esto, fallé. No temas por mí. El frío es un amigo. Mejor el hielo que la vergüenza. Voy a…”

La frase terminaba abruptamente.

—Se fueron —dijo Liv, poniéndose de pie—. No murieron aquí. El 28 de junio de 1945, empacaron todo lo de valor y salieron.

—¿A dónde? —preguntó Erik—. Toda Noruega estaba ocupada por los Aliados y los soviéticos. No tenían a dónde ir.

Liv miró hacia la oscuridad del túnel de salida.

—Bower era arrogante. Creía que era más listo que la historia. Salió de aquí pensando que podía negociar.

De repente, la radio del técnico crepitó. Era el equipo de superficie. —Dra. Haugen, tenemos algo. El radar de penetración terrestre ha encontrado otra anomalía.

—¿Dónde? —preguntó Liv.

—No en el búnker. A doscientos metros al este. En una grieta profunda. Parece… parece metal. Y huesos.

El silencio en el búnker se hizo sepulcral.

—¿Huesos? —repitió Liv.

—Sí. Pero no son humanos, doctora. Parece… parece que alguien enterró algo allí. O escondió algo que no quería llevarse.

Liv sintió una punzada de adrenalina. —Voy para arriba.

Mientras salía del búnker, Liv no pudo evitar mirar atrás, a la taza de café vacía en la mesa de 1945. Bower había dejado esa taza allí esperando volver.

La arrogancia de un hombre que cree que puede pausar el tiempo.

Pero el tiempo no se pausa. El tiempo te aplasta.

20 de Junio, 1945. El Búnker.

La tensión en la cueva era insoportable. El aire estaba viciado. Olía a sudor rancio y desesperación.

Hans Kercher estaba sentado en su catre, con la cabeza entre las manos. Había perdido diez kilos. Su uniforme le colgaba como un saco.

—Se acabó la comida fresca, Almirante —dijo sin levantar la cabeza—. Solo quedan las raciones de emergencia. Y las baterías de la radio están muriendo.

Bower estaba en la mesa de mapas, trazando líneas obsesivamente. Su rostro estaba demacrado, cubierto por una barba gris de dos meses. Pero sus ojos seguían ardiendo con esa luz azul y loca.

—He escuchado las transmisiones, Hans. Churchill y Truman desconfían de Stalin. La alianza se está rompiendo. Es cuestión de semanas.

—¡Llevamos dos meses aquí abajo! —gritó Kercher, poniéndose de pie. El eco del grito golpeó las paredes de roca—. ¡Nadie va a venir! ¡Alemania ya no existe! ¡Somos ratas en un agujero!

Bower se giró lentamente. La Luger estaba sobre la mesa, entre ellos.

—Siéntate, Oberleutnant.

—No. Voy a salir. Voy a entregarme. Prefiero una celda británica que esta tumba.

Kercher dio un paso hacia la salida.

Bower tomó la pistola. El movimiento fue fluido, practicado. Apuntó al pecho de Kercher.

—Nadie sale hasta que la Operación Águila esté completa. Tu vida no te pertenece, Hans. Le pertenece a la misión.

Kercher miró el cañón negro. Vio el dedo de Bower tensarse en el gatillo. Y por primera vez, vio la verdad.

Bower no estaba esperando a la Guerra Fría. Bower tenía miedo de subir. El Almirante, el gran estratega, estaba aterrorizado del mundo que había ayudado a destruir.

—No va a disparar, señor —dijo Kercher, con una calma repentina—. Porque si me mata, se quedará solo en la oscuridad. Y usted no soporta el silencio.

Bower mantuvo el arma alzada durante diez segundos eternos. Su mano temblaba, imperceptiblemente.

Finalmente, bajó el arma.

—Tienes razón —dijo Bower, con voz ronca—. Tienes razón. Las provisiones se acaban. El aire se acaba.

Miró sus mapas, sus códigos, su imperio de papel.

—Saldremos —dijo Bower—. En una semana. El 28 de junio. Cruzaremos al este.

—¿Al este? —Kercher palideció—. ¿Hacia los soviéticos?

—Es la única jugada, Hans. Los británicos nos colgarán. Los soviéticos… los soviéticos son pragmáticos. Querrán lo que sabemos sobre los americanos.

Era una locura. Entregarse al enemigo más brutal con la esperanza de ser útiles. Pero era la única carta que les quedaba.

—Prepara la caja de documentos —ordenó Bower—. Y quema el resto. Que no quede nada que nos vincule a este lugar.

Kercher asintió. Mientras comenzaba a recoger los papeles, miró la taza de café de Bower. Pensó en romperla. Pero la dejó allí.

Un monumento a la locura.

PARTE 2: LA MARCHA DE LOS CONDENADOS

19 de Septiembre, 2024. Grieta “Sombra”, 200 metros al este del Búnker.

Liv Haugen colgaba del arnés, suspendida sobre una oscuridad que olía a tierra mojada y hierro viejo. El viento golpeaba su casco, pero allí abajo, en la fisura profunda del granito, el aire estaba estancado.

—Bajando —dijo por la radio. Su voz sonó metálica en sus propios oídos.

La “anomalía” que el radar había detectado estaba encajada a diez metros de profundidad. Una forma irregular. Liv encendió los focos de su equipo. La luz blanca atravesó las sombras y reveló el secreto.

No era un cuerpo. Era una máquina.

Una motocicleta Zündapp KS 750. La bestia de carga de la Wehrmacht. Estaba oxidada, retorcida, encajada entre dos paredes de roca como un animal prehistórico atrapado en el hielo. El sidecar estaba aplastado.

—Confirmado —dijo Liv, jadeando mientras se estabilizaba—. Es una moto. La arrojaron aquí.

—¿Por qué? —preguntó Erik desde la superficie.

Liv se acercó más. Vio los rasguños en el metal. No fue un accidente. La habían empujado.

—Porque no podían llevarla —murmuró Liv—. El terreno hacia el este es imposible para vehículos. Tuvieron que elegir: velocidad o sigilo. Eligieron caminar.

Entonces vio los “huesos” que el radar había prometido.

Estaban dentro del sidecar, medio cubiertos por una lona podrida. Liv sintió un nudo en el estómago. Extendió la mano, enguantada, y apartó la tela.

Costillas. Un cráneo alargado. Dientes caninos.

—No son humanos —dijo Liv, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo—. Es un perro. Un pastor alemán.

Liv miró el agujero de bala en el cráneo del animal. Un solo disparo. Limpio. Ejecución.

La imagen era brutalmente clara. Junio de 1945. Bower y Kercher saliendo del búnker. La moto no servía en el terreno rocoso. El perro… el perro era una boca más que alimentar. Un riesgo de ruido.

Bower no solo había dejado atrás su humanidad en ese búnker. La había asesinado antes de dar el primer paso.

28 de Junio, 1945. Exterior del Búnker.

La luz fue lo peor.

Después de 67 días de bombillas eléctricas tenues y oscuridad de cueva, el sol de medianoche del Ártico era una agresión física. Hans Kercher cayó de rodillas, cubriéndose los ojos, gritando mientras sus pupilas intentaban ajustarse al resplandor blanco e interminable.

Bower no gritó. Se puso unas gafas de soldador que había robado del kit de reparaciones. Parecía un insecto gigante y grotesco.

—Levántate, Hans.

Kercher se puso en pie, temblando. El aire fresco le quemaba los pulmones. El mundo era demasiado grande, demasiado abierto. El mar se extendía hasta el infinito, indiferente a su sufrimiento.

Tenían la moto preparada. El perro, un leal animal llamado “Blitz” que había pertenecido a la guarnición original, movía la cola, feliz de estar fuera.

Intentaron mover la moto cien metros. Las ruedas se hundieron en el musgo blando y resbalaron en la roca mojada. El deshielo había convertido la tundra en una esponja.

Bower miró el vehículo. Luego miró el horizonte hacia el este. Hacia Rusia.

—Es inútil —dijo Bower. Sacó su Luger.

—Señor, podemos empujar… —empezó Kercher.

—No. Es peso muerto. Deshazte de ella. Tírala a la grieta.

Empujaron la pesada máquina hasta el borde de la fisura. Cayó con un estruendo de metal desgarrándose que pareció durar minutos.

Luego, Bower miró al perro. Blitz le devolvió la mirada, con la lengua fuera, esperando una orden.

—El animal también —dijo Bower.

Kercher sintió que el mundo giraba. —No. Blitz puede cazar. Puede alertarnos.

—Puede ladrar —cortó Bower—. Una patrulla soviética oirá un ladrido a dos kilómetros. No podemos arriesgarnos. Hazlo.

—No puedo, señor.

Bower suspiró. Un sonido de decepción paternal. —Eres un buen oficial, Hans. Pero sigues siendo débil.

El Almirante levantó su arma. Blitz ni siquiera se movió. El disparo sonó seco, absorbido por la inmensidad del paisaje. El cuerpo del perro cayó blando al suelo. Bower lo arrastró por el collar y lo lanzó a la grieta, sobre los restos de la moto.

—Ahora somos fantasmas de verdad —dijo Bower, enfundando el arma—. Agarra la mochila. Y el maletín. Yo llevaré el maletín.

Bower se colgó la caja metálica impermeable al hombro. Dentro estaba la “Operación Águila”: mapas, códigos, secretos. Su pasaporte a la relevancia. Su moneda de cambio.

Comenzaron a caminar hacia el este. Hacia el enemigo.

2 de Julio, 1945. La Tundra.

El infierno no es fuego. El infierno es un pantano helado bajo un sol que nunca se pone.

Llevaban cuatro días caminando. Habían recorrido apenas treinta kilómetros. El terreno era una pesadilla de rocas afiladas, ciénagas ocultas bajo el musgo y nubes de mosquitos tan densas que tenían que respirar a través de pañuelos.

Kercher cojeaba. Su bota derecha se había roto el segundo día. Tenía el pie envuelto en trapos empapados de sangre y agua sucia.

—Descanse… por favor —jadeó Kercher, dejándose caer sobre una piedra plana.

Bower se detuvo. Estaba demacrado. Su uniforme, antes impecable, estaba cubierto de barro y roturas. Pero el maletín seguía colgado de su hombro, limpio, protegido. Bower lo abrazaba más que a su propia vida.

—Faltan diez kilómetros para el río Pasvik —dijo Bower. Su voz sonaba rasposa, deshidratada—. Al otro lado está el sector soviético.

—Nos dispararán en cuanto nos vean —susurró Kercher. Tenía fiebre. Sus ojos brillaban con delirio—. Nos matarán y nos tirarán al río.

Bower se agachó frente a él. Abrió su cantimplora y le dio un sorbo de agua.

—No somos soldados rendidos, Hans. Somos activos de inteligencia. Un soldado muerto no vale nada. Un oficial con códigos navales vale su peso en oro. Stalin es paranoico. Querrá saber qué planean los británicos. Nosotros tenemos las respuestas.

Bower sacó un trozo de pan duro de su bolsillo y se lo dio a Kercher.

—Come. Tienes que parecer presentable. Cuando encontremos a la patrulla, yo hablaré. Tú mantén la boca cerrada y la espalda recta. Somos la Kriegsmarine. Incluso en la derrota, mantenemos la disciplina.

Kercher masticó el pan. Sabía a moho. Miró a Bower y vio algo que le aterrorizó más que la muerte: esperanza.

Bower realmente creía su propia mentira. Creía que el mundo se detendría por él.

—Vamos —dijo Bower, tirando de él para levantarlo—. La historia nos está esperando.

Siguieron caminando. Dos figuras minúsculas en un desierto verde y gris, caminando directamente hacia las fauces del lobo.

Octubre, 2024. Archivos Estatales de Rusia, Moscú.

La videollamada parpadeó y la imagen se estabilizó. En la pantalla del portátil de Liv Haugen apareció el rostro cansado del Dr. Anders Christopherson. Estaba en una cafetería en Moscú, rodeado de papeles.

—Dime que tienes algo, Anders —dijo Liv. Estaba en su oficina en Oslo, con el maletín vacío de Bower sobre su escritorio.

—Tengo algo —dijo Anders. Se frotó los ojos—. Y es peor de lo que pensábamos. Liv, los encontré. No están en ninguna lista de prisioneros de guerra estándar porque nunca fueron registrados como soldados.

Anders levantó una fotocopia de un documento amarillento, escrito en cirílico mecanografiado con tinta descolorida.

—Informe del NKVD, Puesto Fronterizo 104. Fecha: 3 de Julio de 1945.

Liv se inclinó hacia la pantalla. —Léelo.

Anders ajustó sus gafas. —”Sujetos detenidos a las 06:00 horas intentando cruzar el perímetro sur. Dos varones. Alemanes. Sin insignias, pero con restos de uniformes de oficiales navales. Condición física: severa desnutrición y agotamiento.”

—¿Nombres? —preguntó Liv.

—Aquí viene lo interesante. El informe dice: “El sujeto mayor, aproximadamente 50 años, exige hablar con el Comisariado del Pueblo para la Marina. Afirma ser el Vicealmirante Eric Bower. Porta una caja metálica con documentos que dice ser de ‘importancia estratégica vital’. El sujeto menor, aproximadamente 25 años, requiere asistencia médica inmediata por gangrena en extremidad inferior.”

Liv cerró los ojos un momento. Kercher. Su pie. —¿Qué pasó con ellos, Anders? ¿A dónde los llevaron?

—El informe de campo recomienda el traslado a Murmansk para interrogatorio especial. Pero aquí es donde la pista se vuelve… oscura.

Anders sacó otro papel. Era una nota manuscrita, garabateada apresuradamente.

—Encontré esto adjunto al expediente de transporte. Está firmado por un Capitán del NKVD llamado Volkov. Dice: “Documentos examinados. Mapas de convoyes de 1944. Códigos navales inactivos. Planes teóricos sin base real. Valor de inteligencia: Nulo. Los prisioneros son una carga logística. Proceder según protocolo 58-B.”

Liv sintió un escalofrío. Conocía el código. —58-B. Actividad contrarrevolucionaria. Espionaje sin valor. Ejecución sumaria o trabajos forzados hasta la muerte.

—Exacto —dijo Anders—. Bower pensó que traía oro. Pero traía periódicos viejos. Para los soviéticos en julio del 45, obsesionados con la bomba atómica y la ocupación de Berlín, los movimientos de barcos de hace seis meses no valían ni el papel en el que estaban escritos.

—¿Murieron en Murmansk?

—No llegaron a Murmansk, Liv. El camión de transporte salió del puesto fronterizo el 5 de julio. Nunca llegó a su destino. El registro dice “incidente mecánico”. Pero sabemos lo que eso significa en el lenguaje de la purga estalinista.

Liv miró el maletín vacío en su mesa. Bower había arrastrado a Kercher a través del infierno, había matado a su perro, había abandonado a su esposa, todo para entregar un secreto que nadie quería.

—Hay una cosa más —dijo Anders, bajando la voz—. En el inventario de objetos confiscados… mencionan una carta.

—¿La carta a la esposa? —preguntó Liv.

—No. Una carta dirigida a Iósif Stalin.

Liv se quedó helada. —¿Bower escribió a Stalin?

—Sí. La carta nunca fue enviada, por supuesto. Se usó como papel higiénico o para encender fuego. Pero el oficial que hizo el inventario anotó la primera línea: “De un estratega a otro: ofrezco el tridente de Poseidón para aplastar al águila americana.”

—Delirios de grandeza —susurró Liv.

—Hasta el final.

3 de Julio, 1945. Puesto Fronterizo Soviético, Río Pasvik.

El fin no llegó con una explosión. Llegó con el clic de un cerrojo.

Bower y Kercher salieron de la línea de árboles, tambaleándose hacia el puente de pontones que los ingenieros soviéticos habían tendido sobre el río.

Tres soldados soviéticos, apenas unos niños con uniformes demasiado grandes, levantaron sus subfusiles PPSh.

—¡Halt! —gritó uno.

Bower se detuvo. Se irguió. A pesar de la mugre, a pesar del hambre, adoptó la postura de un aristócrata prusiano. Se ajustó el cuello de su abrigo.

—Soy el Vicealmirante Eric Bower —anunció en un ruso roto que había practicado durante semanas—. Vengo a parlamentar. Tengo información para su mando superior.

Levantó el maletín metálico como si fuera un escudo sagrado.

Los soldados se miraron entre sí. Uno se rió. Escupió al suelo.

Kercher se derrumbó. Sus piernas ya no le sostenían. Cayó de bruces en el barro. —Ayuda… —gimió—. Agua…

—¡Levántate, Hans! —siseó Bower sin mirarlo—. ¡Muestra dignidad!

Un oficial soviético salió de la caseta de guardia. Llevaba una gorra ladeada y fumaba un cigarrillo negro. Caminó hacia ellos con la parsimonia de quien posee todo el tiempo del mundo.

Miró a Kercher en el suelo. Luego miró a Bower. Finalmente, miró el maletín.

—¿Qué tienes ahí, Fritz? —preguntó el oficial.

—Secretos —dijo Bower—. Mapas. Códigos. Información que salvará a la Madre Rusia de los americanos. Exijo ver a un oficial de inteligencia naval. Inmediatamente.

El oficial dio una calada al cigarrillo. Se acercó a Bower. Le quitó el maletín de un tirón. Bower intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. El oficial le dio un empujón perezoso en el pecho y Bower cayó sentado.

El oficial abrió el maletín. Sacó un mapa. Lo miró. Se rió.

—Papel —dijo el oficial—. Papel viejo.

—¡Es vital! —gritó Bower desde el suelo—. ¡Es el futuro de la guerra naval!

El oficial tiró el mapa al barro. Hizo un gesto a los soldados.

—Registradlos. Si tienen relojes, quitádselos. Si tienen dientes de oro, arrancádselos. Luego metedlos en la celda del sótano.

—¡Soy un Almirante! —rugió Bower, intentando levantarse.

La culata del subfusil le golpeó en la boca. El sonido de dientes rompiéndose fue seco y definitivo. Bower cayó hacia atrás, con la sangre manchando su barba gris.

El mundo se volvió negro por un momento. Cuando la visión volvió, borrosa y dolorosa, vio a los soldados arrastrando a Kercher por los pies. Kercher no gritaba. Solo lloraba, en silencio, mirando al cielo.

Bower sintió unas manos ásperas registrando sus bolsillos. Le quitaron la brújula. Le quitaron la foto de Martha.

—El maletín… —balbuceó Bower, escupiendo sangre—. Tienen que leer… el maletín…

El oficial soviético se agachó sobre él. Su aliento olía a vodka y cebolla.

—La guerra terminó, abuelo —dijo el oficial—. A nadie le importan tus barcos.

El oficial cerró el maletín y se sentó sobre él como si fuera un taburete.

Bower cerró los ojos. Por primera vez en 79 días, por primera vez en toda su carrera, Eric Bower entendió la verdad. No era un visionario. No era un salvador. Era solo un viejo perdido en el bosque, con una maleta llena de basura.

Y Hans Kercher iba a morir por eso.

Los soldados lo levantaron a la fuerza. Lo arrastraron hacia la oscuridad de la caseta de guardia. Mientras cruzaba el umbral, Bower miró hacia atrás una última vez. El maletín seguía allí, en el barro, bajo las botas del oficial ruso.

La Operación Águila había terminado.

PARTE 3: LA TUMBA DE HIELO Y PAPEL

15 de Julio, 1945. Campo de Prisioneros Especial Nº 104, Pechenga.

El olor no era como en el búnker. En el búnker el aire era viejo. Aquí, el aire estaba podrido.

Era un barracón de madera húmeda, construido apresuradamente sobre el permafrost. Cien hombres se apiñaban en literas diseñadas para cincuenta. No había nombres, solo toses. El sonido de la tuberculosis y la disentería llenaba la noche ártica como una orquesta macabra.

Eric Bower estaba sentado en el suelo, acunando la cabeza de Hans Kercher en su regazo.

Kercher ardía. La fiebre había consumido la poca carne que le quedaba. Su pierna derecha, desde el tobillo hasta la rodilla, era negra. El olor dulce y nauseabundo de la gangrena era tan fuerte que los otros prisioneros se habían alejado, dejándolos solos en una isla de miseria.

—Hans —susurró Bower. Su voz era un graznido. Le habían roto tres dientes en el interrogatorio inicial. Le costaba hablar.

Kercher abrió los ojos. Estaban vidriosos, mirando algo que no era el techo de madera sucia.

—¿Llegamos? —preguntó Kercher. Su voz era infantil, delirante.

—Sí —mintió Bower. Acarició el cabello sucio del joven—. Llegamos. Han aceptado los términos. Estamos a salvo.

Kercher sonrió. Una sonrisa horrible en un rostro de calavera. —Sabía… sabía que usted tenía razón, Almirante. El Águila… vuela.

Kercher exhaló. Un sonido largo, vibrante. Y luego, nada.

El pecho dejó de moverse.

Bower se quedó inmóvil. Alrededor, la vida del campo seguía. Alguien roncaba. Alguien lloraba en sueños.

Bower miró el cadáver del hombre que lo había seguido al infierno. Kercher tenía veinticinco años. Debería haber estado en Hamburgo, reconstruyendo su casa. Debería haber tenido hijos. En cambio, era un saco de huesos en un campo soviético anónimo, muerto por una mentira.

Bower no lloró. No le quedaban lágrimas. Solo sintió un frío absoluto en el centro de su pecho.

—Guardia —llamó Bower. Nadie respondió. —¡Guardia! —gritó, con la voz rota por la rabia.

Un soldado ruso entró, golpeando la puerta con la bota. Miró a Bower, luego al cadáver. —Davai, davai —dijo el soldado, haciendo un gesto aburrido.

Dos prisioneros alemanes se acercaron para llevarse el cuerpo. Lo agarraron de los brazos y las piernas, como si fuera un mueble roto.

—Tengan respeto —siseó Bower, intentando levantarse—. Es un oficial de la Kriegsmarine.

Uno de los prisioneros, un sargento de infantería con un ojo perdido, escupió al suelo. —Aquí no hay oficiales, viejo. Solo cadáveres y futuros cadáveres.

Se llevaron a Kercher. La puerta se cerró. Eric Bower se quedó solo en la oscuridad. Y por primera vez, la oscuridad le devolvió la mirada. No había estrategia. No había futuro. Solo el hedor de su propio fracaso.

Noviembre, 2024. Museo de la Defensa, Oslo.

La vitrina de cristal estaba inmaculada. La iluminación LED, diseñada por expertos, hacía que los objetos parecieran reliquias sagradas.

Liv Haugen estaba de pie entre la multitud de periodistas y dignatarios. Sostenía una copa de champán que no pensaba beber.

—Es fascinante, ¿verdad? —dijo el director del museo, acercándose a ella. Sonreía con satisfacción—. “El Almirante Fantasma”. La prensa adora el nombre.

Liv miró la exhibición. Allí estaba la chaqueta de uniforme de Bower, recuperada del búnker. Sus gafas de lectura. El diario de bitácora abierto en la página del 20 de abril de 1945.

Y en el centro, una réplica del maletín.

—La gente ve un misterio romántico —dijo Liv, con voz suave—. Ven a un hombre que desafió el final de la guerra. Un estratega brillante que intentó cambiar la historia.

—Bueno, eso es lo que vende entradas, Liv —susurró el director—. La narrativa de la resistencia. El “último hombre en pie”.

Liv apretó la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. —Pero es mentira.

El director parpadeó. —Es historia, Liv. Interpretación.

—No. Es una tragedia estúpida. —Liv señaló la vitrina—. Ese hombre no era un héroe. Era un narcisista. Arrastró a un joven a la muerte porque no podía admitir que su guerra había terminado. Mató a su perro. Abandonó a su esposa. Y todo por unos papeles que los rusos usaron para encender estufas.

Se dio la vuelta, dejando al director con la palabra en la boca. Caminó hacia la salida, lejos de las luces brillantes, buscando el aire frío de la noche de Oslo.

En su bolsillo, tenía la copia del último documento que Anders le había enviado desde Moscú. Un papel que no estaba en la exhibición. Un papel que el museo había decidido “omitir” porque arruinaba la mística del Almirante Fantasma.

Era el certificado de defunción del Campo 104.

2 de Agosto, 1945. Sala de Interrogatorios, Murmansk.

Bower estaba sentado en una silla de metal. Sus manos estaban esposadas a la mesa. Habían pasado dos semanas desde la muerte de Kercher. Bower había dejado de comer. Su piel era amarilla, pegada a los huesos.

La puerta se abrió. Entró un hombre con uniforme impecable de la NKVD. El Coronel Ivanov. Ivanov no traía el maletín de Bower. Traía una carpeta fina de cartón.

Se sentó frente a Bower. Puso un paquete de cigarrillos americanos sobre la mesa. —Fume.

Bower tomó uno con manos temblorosas. Ivanov se lo encendió. El humo mareó a Bower, pero la nicotina golpeó su cerebro con una claridad dolorosa.

—He leído sus documentos, Herr Bower —dijo Ivanov en un alemán perfecto.

Bower se enderezó. Un destello de su antigua arrogancia volvió a sus ojos. —Entonces sabe lo que valen. Sabe que soy vital para sus operaciones futuras. Las rutas del norte… los códigos…

Ivanov sonrió. No era una sonrisa cruel. Era una sonrisa de lástima. —Herr Bower, sus códigos Enigma fueron rotos por los británicos en 1941. Sus mapas de convoyes son irrelevantes; ya no hay convoyes. La guerra ha terminado. Y en cuanto a su “gran estrategia” sobre el conflicto entre nosotros y los americanos…

Ivanov abrió la carpeta. Sacó una hoja de papel con los cálculos de Bower sobre la geopolítica de posguerra.

—Cualquier estudiante de primer año de marxismo-leninismo sabe que el conflicto es inevitable —dijo Ivanov—. No necesitamos a un almirante nazi para decirnos que el capitalismo y el comunismo chocarán. Usted nos ha traído agua al océano.

Bower sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. —Pero… el Proyecto Águila. La red de observación…

—Su “red” se rindió el 8 de mayo —le cortó Ivanov—. Sus hombres se fueron a casa. Usted es el único que sigue jugando a los soldaditos.

Ivanov cerró la carpeta. —No tiene valor de inteligencia, Bower. Ninguno. Hemos capturado a científicos de cohetes. A ingenieros de reactores. A ellos los llevaremos a Moscú. Les daremos laboratorios y vodka. Pero usted… usted solo tiene mapas viejos y delirios.

Bower miró el cigarrillo que se consumía entre sus dedos. —Entonces, ¿qué pasará conmigo?

Ivanov se levantó. Recogió la carpeta. —Nada. Usted no es un criminal de guerra de alto nivel. No ordenó masacres. Simplemente fue… inútil. Será procesado como un prisionero de guerra estándar. Trabajará reconstruyendo las carreteras que sus compatriotas destruyeron. Si sobrevive al invierno, tal vez regrese a Alemania en diez años.

Ivanov caminó hacia la puerta. —Ah, y Herr Bower…

Bower levantó la vista. —Diga.

—Ese joven que venía con usted. El que murió. —Ivanov negó con la cabeza—. Qué desperdicio.

La puerta se cerró.

Bower se quedó mirando la pared gris. Inútil. La palabra rebotaba en su cráneo. Había sacrificado todo. Había vivido bajo tierra como un topo. Había matado a Blitz. Había visto morir a Hans. Todo para que un burócrata ruso le dijera que era irrelevante.

Bower empezó a reír. Una risa seca, sin humor, que se convirtió en tos. No era un águila. Nunca lo fue. Era solo un viejo asustado del silencio.

Diciembre, 2024. El Acantilado.

Liv Haugen volvió al lugar una última vez. El invierno había llegado de verdad. La nieve cubría el musgo, borrando las cicatrices del paisaje.

La entrada al búnker había sido sellada de nuevo con una reja de seguridad discreta. El sitio era ahora patrimonio protegido, pero estaba cerrado al público por “seguridad estructural”.

Liv se paró en el borde, donde Bower y Kercher habían empujado el coche hace casi ochenta años.

Sacó el documento que Anders le había enviado. El certificado de defunción.

Nombre: Desconocido (Identificado tentativamente como E. Bauer). Fecha: 28 de Agosto, 1945. Causa: Tifus / Insuficiencia cardíaca. Lugar de entierro: Fosa común 12, Sector Norte, Pechenga.

Bower no había durado ni un mes después de la entrevista con Ivanov. Su corazón, o su orgullo, simplemente se había detenido.

Liv miró al mar. Las olas eran negras y violentas, igual que en 1945. El mar no recordaba. El mar borraba.

—Lo siento, Hans —susurró al viento. No lo decía por Bower. Lo decía por el chico. Por el perro. Por la esposa que murió esperando.

Sacó un mechero y prendió fuego a la copia del certificado. El papel ardió rápido en el viento helado. Las cenizas negras volaron, girando en el aire, y fueron tragadas por el abismo.

Liv se dio la vuelta. El búnker estaba allí abajo, vacío de nuevo. Pero ya no era un misterio. Era solo un agujero en la roca. La historia había terminado.

Liv caminó hacia su coche. Empezó a nevar. Copos grandes y pesados que cubrían sus huellas tan pronto como las hacía. En diez minutos, no quedaría rastro de que ella estuvo allí.

Igual que ellos.

FIN