PARTE I: EL SILENCIO DEL BOSQUE (1945 – 2024)

Septiembre de 2024. Montañas de Harz, Alemania Central.

El bosque no olvida. El bosque simplemente espera.

Stefan Brandt limpió el sudor de su frente con el dorso de su guante de trabajo. El aire estaba cargado con el olor a resina de pino y tierra húmeda. Él y Lucas Newman llevaban horas luchando contra la madera caída, limpiando los estragos de una tormenta reciente en una sección olvidada del valle. Era un lugar remoto. Hostil. Un lugar donde la luz del sol luchaba por tocar el suelo a través de la densa copa de los abetos centenarios.

—Lucas, ven a ver esto —dijo Stefan. Su voz no sonó como un grito, sino como un susurro tenso.

Lucas apagó la motosierra. El silencio regresó de golpe, pesado y opresivo. Se acercó a donde Stefan estaba arrodillado.

El suelo estaba mal.

No era la irregularidad caótica de la naturaleza. Era una depresión perfecta. Un círculo hundido en la tierra que desafiaba la lógica del terreno circundante. Setenta y nueve años de hojarasca habían intentado ocultarlo, pero la tormenta había arrancado la piel del bosque.

—¿Qué es? —preguntó Lucas.

—No lo sé. Pero esto no es natural.

Stefan raspó la tierra con su bota. Una capa de musgo se desprendió. Debajo, algo gris y frío. Hormigón.

Sacaron las palas. El sonido del metal contra la piedra artificial resonó en el valle vacío. Cavaron con una urgencia que no podían explicar, como si la tierra misma les pidiera liberar un secreto. A dos pies de profundidad, encontraron la apertura. Un tubo de ventilación. Estrecho. Oscuro. Un ojo ciego mirando hacia el cielo.

Stefan encendió su linterna y apuntó hacia el abismo. El haz de luz cortó la oscuridad, descendiendo tres metros, cuatro metros… hasta chocar con algo en el fondo.

Un brillo metálico.

—Hay una cámara ahí abajo —murmuró Stefan, con el corazón golpeándole las costillas—. Hay algo ahí abajo.

No sabían que estaban mirando directamente a la garganta de uno de los misterios más grandes de la Segunda Guerra Mundial. No sabían que bajo sus botas yacía la respuesta al destino del Oberst Heinrich Gottfried.

Abril de 1945. Ocho kilómetros al noreste de Goslar.

El mundo se estaba acabando. No con un estallido, sino con el crujido de la estática en la radio.

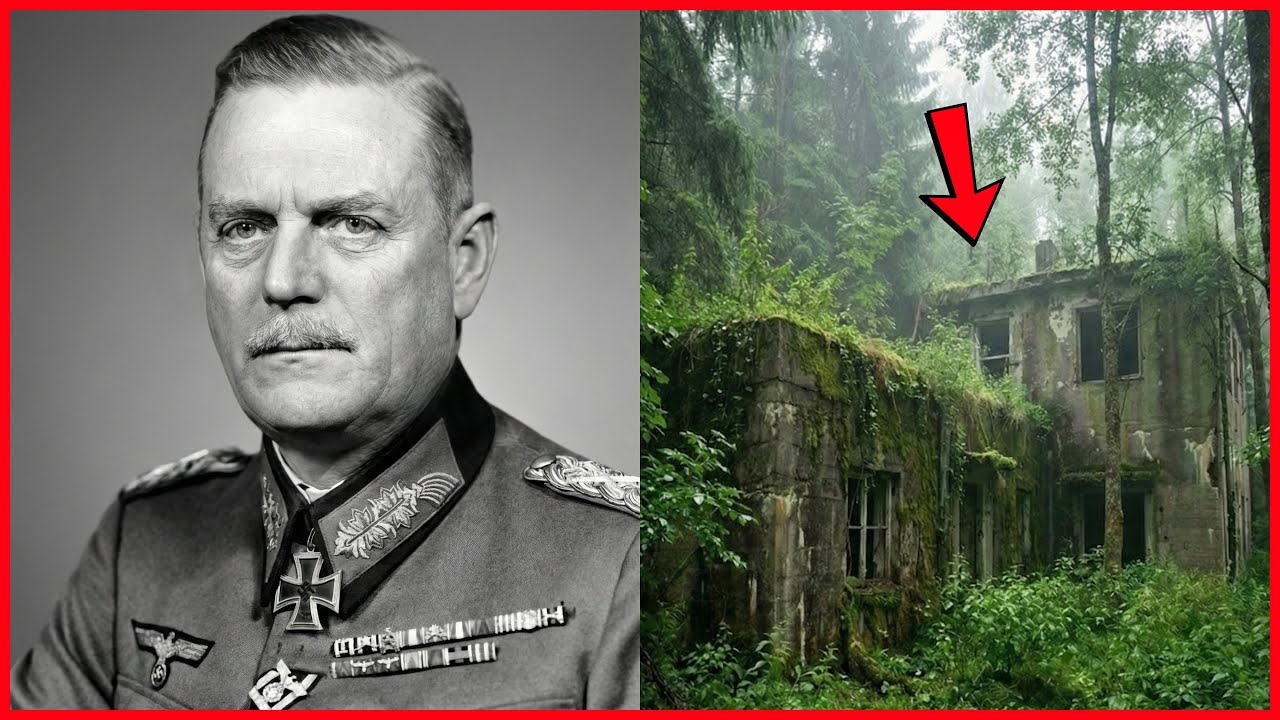

El Oberst Heinrich Gottfried estaba de pie frente a la ventana de la cabaña de caza requisada, mirando cómo la lluvia de primavera convertía el camino en barro. Tenía 41 años, pero sus ojos, grises y calculadores, parecían los de un anciano.

Detrás de él, los operadores de radio trabajaban frenéticamente. El equipo Funkaufklärung (inteligencia de señales) zumbaba con las voces de los fantasmas. Voces americanas. Voces británicas. Coordinando. Cercando. Matando.

—Están en el Rin, Herr Oberst —dijo su ayudante, un joven pálido llamado Múller. Su mano temblaba al sostener el informe—. Las comunicaciones indican que la 9ª División Blindada americana avanza hacia el este.

Gottfried no se giró.

—Lo sé.

Él lo sabía todo. Su unidad había interceptado cada mensaje, cada orden. Había escuchado a los comandantes aliados reírse mientras planeaban el cerco final. Sabía algo más, algo que le helaba la sangre más que el invierno prusiano: Sabían quién era él.

Había descifrado una transmisión americana dos días antes. Una lista. Una lista de prioridades para la inteligencia aliada. Oficiales de señales. Hombres que sabían demasiado. Hombres que conocían los códigos, las redes, los secretos que los soviéticos matarían por obtener y que los americanos torturarían para extraer.

Heinrich Gottfried: Prioridad de captura inmediata.

No era un nazi fanático. Era un aristócrata prusiano, un soldado de carrera. Pero eso no importaba ya. La soga estaba lista. Berlín estaba ardiendo. El Reich se desmoronaba como un castillo de naipes empapado en sangre.

—Múller —dijo Gottfried, girándose finalmente. Su voz era acero frío—. Prepara un vehículo. Voy a inspeccionar las posiciones avanzadas.

Múller parpadeó.

—¿Solo, Herr Oberst? Es peligroso. Los grupos de partisanos… las SS…

—Solo. Necesito claridad.

Gottfried tomó su mochila. Ya estaba empacada. No con mapas tácticos, sino con supervivencia. Una pistola Walther P38. Raciones. Y un libro de códigos marcado como Geheime Kommandosache (Alto Secreto).

Salió a la lluvia. El aire olía a ozono y derrota. Subió al vehículo y condujo, no hacia las líneas del frente, sino hacia el corazón del bosque de Harz. Hacia el valle olvidado. Hacia el agujero que había pasado ocho meses construyendo en secreto.

Su tumba. O su crisálida.

Septiembre de 2024. El sitio de la excavación.

La policía acordonó la zona. Luego llegaron los arqueólogos. La Dra. Petra Wolf miró las lecturas del radar de penetración terrestre (GPR). La pantalla mostraba una anomalía rectangular perfecta, enterrada bajo dos metros de tierra y roca.

—No es un búnker de combate —dijo Wolf, ajustándose las gafas—. Las paredes son demasiado delgadas para resistir artillería pesada. No hay troneras para ametralladoras.

—¿Entonces qué es? —preguntó el inspector de policía.

—Es un refugio. Una cápsula del tiempo.

El equipo tardó tres días en limpiar la entrada principal. Estaba oculta bajo una roca giratoria, un mecanismo de ingeniería brillante camuflado por la naturaleza. Cuando finalmente expusieron la escotilla de acero, el óxido había sellado los bordes.

Un soldador cortó el metal. Las chispas volaron como estrellas moribundas en el crepúsculo del bosque.

El inspector y la Dra. Wolf se colocaron las máscaras respiratorias. La escotilla gimió, un sonido agónico de metal contra metal, y se abrió.

El aire que salió de allí dentro tenía 79 años. Olía a moho, a papel viejo y a soledad.

Wolf bajó primero. Su linterna barrió la oscuridad.

—Dios mío —susurró.

No había cadáveres. No había armas de destrucción masiva. Había una silla. Una mesa. Una estantería con latas de comida oxidadas. Y sobre el escritorio, perfectamente conservado en el aire estático, un diario de cuero abierto y una gorra de oficial de la Wehrmacht.

Wolf se acercó al escritorio sin tocar nada. Iluminó las páginas del diario. La tinta estaba descolorida, pero la caligrafía era firme, aristocrática.

29 de abril de 1945. El mundo exterior ha dejado de existir. Aquí abajo, solo existe la espera. Si me encuentran, estoy muerto. Si salgo antes de tiempo, estoy muerto. Debo convertirme en nadie.

—¿Quién era? —preguntó el inspector desde la escotilla.

Wolf iluminó la identificación militar que descansaba junto a la pistola descargada.

—El Oberst Heinrich Gottfried. El hombre que desapareció de la faz de la tierra.

Pero mientras Wolf examinaba las paredes de hormigón, notó algo. Una línea fina en el cemento, casi invisible. Un panel falso.

—Inspector —dijo Wolf, con la voz temblando por la adrenalina—. Traiga una palanca. Aquí hay algo más.

Lo que encontraron detrás de ese panel reescribiría la historia. No solo era un escondite. Era una bóveda. Y dentro, brillando con una luz malévola bajo el haz de la linterna, había oro. Monedas de oro imperiales.

Y una pregunta que flotaba en el aire viciado: ¿Cómo sobrevivió un hombre solo en una caja de hormigón durante meses sin volverse loco?

La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo.

PARTE II: SUSURROS BAJO TIERRA (1945 – 1946)

Mayo de 1945. El Refugio.

El silencio no era silencio. Era un ruido ensordecedor. Era el goteo constante de la condensación contra el suelo de hormigón. Ploc. Ploc. Ploc. Un metrónomo contando los segundos de una vida robada.

Heinrich Gottfried estaba sentado en su catre, con la cabeza entre las manos. Arriba, a cuatro metros sobre su cabeza, la guerra había terminado. Alemania se había rendido. Lo había escuchado en la radio, a través de la antena de cable que había pasado clandestinamente por el tubo de ventilación.

La voz del almirante Dönitz anunciando la capitulación. Las noticias de los suicidios. Hitler. Goebbels. Himmler. Los cobardes tomaban el camino fácil. Heinrich no. Él había elegido el camino difícil: la paciencia.

Encendió la lámpara de queroseno. La luz amarilla bailó sobre las paredes grises, creando sombras que parecían espectros. Se sentía como si estuviera enterrado vivo.

15 de mayo de 1945. Escribo esto para no perder la capacidad de hablar. Hoy escuché camiones americanos en la carretera forestal. Están cerca. Están cazando. Mi nombre estará en sus listas. Soy un fantasma en mi propio país.

La soledad era un veneno físico. Le dolían los huesos. Pero no estaba completamente solo.

A las 02:00 AM, un sonido diferente rompió la monotonía. Tres golpes rítmicos en la tubería de ventilación. La señal.

Heinrich subió la escalera de mano hacia la escotilla oculta. Empujó el mecanismo. El aire fresco de la noche entró de golpe, embriagador y dulce.

Una mano bajó una cesta atada a una cuerda. Y luego, una voz susurró desde la oscuridad del bosque.

—Heinrich.

Era Annelise.

La Conexión.

Annelise Hartmann tenía 34 años, era viuda y trabajaba en la oficina de correos de Goslar. Tenía las manos ásperas por el trabajo y los ojos tristes de una generación que había perdido a todos sus hombres.

Heinrich la había reclutado meses atrás. No por amor, al menos no al principio. Sino por necesidad. Necesitaba un salvavidas.

Él subió hasta sacar la cabeza por la abertura, camuflada bajo las raíces de un árbol caído. Ella estaba allí, envuelta en un abrigo gris, temblando no por el frío, sino por el miedo.

—¿Te han seguido? —preguntó él.

—No. La ciudad está llena de americanos. Hay toque de queda. Tuve que cruzar el bosque a oscuras. —Le pasó un paquete envuelto en papel de periódico—. Queso. Pan. Y periódicos.

Heinrich tomó sus manos. Estaban heladas.

—¿Qué dicen en el pueblo?

—Están arrestando a todos los oficiales, Heinrich. Están haciendo tribunales de desnazificación. La gente habla. Dicen que te mataron las SS. O que huiste a Argentina.

—Mejor que sigan creyendo eso.

Annelise lo miró a los ojos, iluminados apenas por la luna.

—¿Cuánto tiempo más? —suurró ella—. Es una locura. Si me atrapan trayéndote esto… me acusarán de ayudar a un criminal de guerra.

—No soy un criminal, Annelise. Soy un soldado que no quiere morir en una prisión rusa.

Él metió la mano en el bolsillo de su guerrera y sacó una moneda. Oro imperial. Pesada. Brillante.

—Toma. Para el mercado negro.

Ella rechazó la moneda con un gesto brusco.

—No vengo por el oro, Heinrich. Ya no.

Esa noche, el miedo se transformó en algo más. En la desesperación de dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de una tormenta. Annelise bajó al refugio.

La caja de hormigón dejó de ser una tumba por unas horas. Fue un hogar. Fue un santuario. En la penumbra, entre el olor a queroseno y tierra, encontraron una humanidad que la guerra había intentado borrar.

Noviembre de 1945. El miedo.

El invierno llegó temprano a las montañas de Harz. La nieve cubrió el bosque, haciendo que cada viaje de Annelise fuera un riesgo mortal. Las huellas. Las huellas la delatarían.

Heinrich pasaba los días leyendo los mismos 23 libros una y otra vez. Fausto de Goethe. Manuales técnicos. La Biblia. Su mente comenzaba a fracturarse.

Escuchaba voces que no estaban ahí. Veía a sus hombres muertos en las esquinas del refugio.

22 de noviembre de 1945. El frío se filtra por el hormigón. Tengo miedo de dormirme y no despertar. Annelise no ha venido en dos semanas. ¿La han capturado? ¿Ha hablado? Si no viene pronto, tendré que salir. Y si salgo, se acabó.

Pero ella vino.

Bajó por la escalera, pálida, con ojeras profundas. Se quitó el abrigo mojado y se sentó en el catre sin decir una palabra.

—Pensé que te habían arrestado —dijo Heinrich, calentando un poco de agua en un hornillo.

—Estoy embarazada —dijo ella.

El mundo se detuvo. El sonido del goteo desapareció. Heinrich se quedó inmóvil, con la taza de estaño en la mano.

—¿Qué?

—Estoy embarazada, Heinrich. De cuatro meses.

Él se dejó caer en la silla. Una mezcla de terror y alegría pura le golpeó el pecho. Un hijo. Vida. En medio de tanta muerte, había creado vida.

Pero la realidad cayó sobre él como una losa de hormigón.

—No puedes tenerlo —susurró él, horrorizado—. Si saben que es mío… investigarán. Te interrogarán. Buscarán al padre. Encontrarán esto.

—Diré que el padre murió —dijo ella con firmeza—. Diré que fue un soldado de paso. Un encuentro casual. Nadie hace preguntas ahora. Hay miles de viudas, miles de huérfanos.

—Es demasiado peligroso. Annelise, soy un hombre muerto. No puedo ser un padre.

Ella se levantó y le puso las manos en la cara.

—Tú no estás muerto. Estás aquí. Pero no puedes quedarte aquí para siempre. Tienes que elegir, Heinrich. O te pudres en este agujero hasta que te encuentren los huesos, o sales y vives.

Esa noche, Heinrich Gottfried tomó una decisión. Miró el libro de códigos secretos. Miró los documentos falsificados que había estado preparando. Miró a la mujer que llevaba su futuro en el vientre.

Tenía que morir para poder vivir.

Marzo de 1946. La Despedida.

El plan era una locura. Pero era la única opción.

Heinrich había usado su radio para algo más que escuchar. Había interceptado comunicaciones sobre la administración británica en Hannover. Sabía dónde había brechas. Sabía qué documentos se habían perdido.

Había falsificado una identidad. Wilhelm Hartmann. Un ingeniero civil. Un refugiado del este, de Breslavia, donde los registros habían sido quemados. Sin pasado. Sin historia.

La última noche en el refugio fue agónica.

Empacó lo esencial. Dejó su uniforme. Dejó su pistola. Dejó su nombre.

Escondió el libro de códigos y las cartas personales detrás del panel falso. Un seguro de vida. O un monumento a quien había sido.

—No volveré —le dijo a Annelise. Estaban de pie junto a la escotilla. El amanecer se filtraba, gris y frío.

—Lo sé —dijo ella. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas.

—El oro que queda… es para la niña. Que tenga una vida, Annelise. Que no sepa nada de esto.

—¿Cómo se llamará?

—Greta. Como mi madre.

Heinrich le entregó las últimas monedas. Luego, sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja de música de madera tallada.

—Dásela algún día. Dile… dile que fue de un amigo.

—Vete, Heinrich. Antes de que salga el sol.

Él subió la escalera. No miró atrás. Cerró la escotilla. Cubrió la entrada con tierra, ramas y musgo. Borró sus huellas.

Heinrich Gottfried murió esa mañana en el bosque de Harz. Wilhelm Hartmann comenzó a caminar hacia el oeste, hacia la zona británica, hacia una vida que no le pertenecía.

Abajo, en la oscuridad, el refugio quedó en silencio. Sellado. Esperando.

PARTE III: LA RESURRECCIÓN (1946 – 2024)

Septiembre de 2024. El Laboratorio Forense.

La Dra. Wolf observaba la pantalla del ordenador. Los resultados del ADN habían llegado.

Habían extraído muestras de células de la piel del diario y cabellos encontrados en el catre.

—Es increíble —dijo el Dr. Slesinger, el historiador principal—. Tenemos dos perfiles. Uno masculino, que coincide con los descendientes vivos de la familia Gottfried. Y uno femenino.

—¿Quién es ella? —preguntó Wolf.

—Annelise Hartmann. Una empleada de correos local. Murió en 1994.

Slesinger puso una fotografía vieja sobre la mesa. Una mujer con una mirada intensa, sosteniendo a una niña pequeña.

—Pero aquí está lo interesante. Annelise tuvo una hija en mayo de 1946. Greta. El padre oficial consta como su marido difunto, pero las fechas no cuadran. El marido murió en el 43.

Wolf miró el diario recuperado del búnker. La última entrada, escrita con una caligrafía diferente, más suave. La letra de Annelise.

18 de marzo de 1946. Se ha ido. He sellado la tumba. Nadie sabrá nunca que estuvimos aquí. Nadie sabrá nunca quién es ella realmente.

—Sobrevivió —dijo Wolf—. Gottfried no murió en el búnker. Escapó.

El hombre que nunca existió.

La investigación se convirtió en una cacería humana a través del tiempo. Los investigadores rastrearon los documentos encontrados en el compartimento secreto. La tarjeta de identidad en blanco. El número de serie coincidía con un lote robado en Hannover en 1946.

Rastrearon ese número.

Llevó a un hombre. Wilhelm Hartmann.

Los registros mostraban que Wilhelm Hartmann apareció en la zona británica en junio de 1946. Declaró ser ingeniero civil. Los británicos, desesperados por expertos para reconstruir la infraestructura bombardeada, no hicieron muchas preguntas a un hombre que hablaba inglés fluido y conocía los sistemas de telecomunicaciones.

Wilhelm Hartmann ayudó a reconstruir puentes. Ayudó a levantar la red eléctrica de la Baja Sajonia. Se casó en 1954 con una mujer llamada Charlotte. Tuvo dos hijos. Vivió una vida tranquila en Hildesheim, a solo 90 kilómetros del búnker donde había “muerto”.

La ironía era brutal. El hombre que la inteligencia aliada buscaba desesperadamente para interrogarlo estaba en su nómina, reconstruyendo el país que había ayudado a defender.

Murió en 1987, de un ataque al corazón, mientras cuidaba su jardín. En su obituario, se le describía como un hombre “reservado, amante de la música clásica y el senderismo”.

Nadie supo nunca que el amable ingeniero Hartmann era el Oberst Gottfried. Nadie, excepto una mujer en Goslar.

El Encuentro.

Los investigadores contactaron al hijo de Greta, Thomas Brenner. Un hombre de 50 años que vivía en Berlín. Cuando le contaron la historia, cuando le mostraron las pruebas de ADN que confirmaban que su abuelo no era un soldado muerto en el frente ruso, sino un coronel de inteligencia escondido en un agujero, Thomas se quedó en silencio.

Luego, sacó algo de una estantería.

Una caja de música vieja. De madera tallada.

—Mi madre siempre guardó esto como un tesoro —dijo Thomas con la voz quebrada—. Me contó una historia. Dijo que solo vio a su “verdadero padre” dos veces.

La primera vez fue en 1952. Un hombre visitó la casa. Se presentó como un viejo amigo de la familia. Le dio la caja de música a la pequeña Greta. No dijo quién era. Solo la miró con una intensidad que asustó a la niña.

La segunda vez fue en 1994. En el funeral de Annelise.

Thomas recordó ese día.

—Había un anciano al fondo de la iglesia. Se mantenía alejado de los demás. Vestía un traje negro anticuado. Mi madre, Greta, se acercó a él al final del servicio. Hablaron cinco minutos. Nadie escuchó lo que dijeron. Pero cuando mi madre volvió, estaba llorando. El hombre se fue antes de que pudiéramos preguntarle quién era.

Gottfried había ido a despedirse de la única persona que conocía su secreto. Había arriesgado todo su engaño, su vida construida sobre mentiras, solo para verla una vez más.

Octubre de 2024. El Bosque.

La Dra. Wolf estaba de pie junto al pozo de ventilación, ahora asegurado con una reja metálica. El sitio se había convertido en una pequeña sensación histórica.

Habían sacado todo. El diario. El uniforme. El oro. Pero el vacío permanecía.

Era una historia de supervivencia, sí. Pero también de dolor. De un hombre que tuvo que matarse a sí mismo para poder vivir. De una mujer que guardó un secreto terrible durante cincuenta años para proteger a su hija.

El bosque estaba tranquilo ahora. Los árboles se mecían con el viento suave de otoño.

—¿Crees que fue un cobarde? —preguntó Stefan, el trabajador forestal que lo había encontrado, mirando hacia el agujero.

Wolf pensó en las cartas. En el miedo palpable en cada página del diario. En la meticulosa planificación de su nueva vida. En el riesgo que corrió al quedarse en Alemania, bajo las narices de sus enemigos, en lugar de huir a Sudamérica.

—No —dijo Wolf—. Fue un superviviente. Y a veces, sobrevivir requiere más coraje que morir.

Gottfried había engañado a la muerte. Había engañado a la historia. Había construido una vida sobre las cenizas de su propio nombre.

Y al final, el bosque había guardado su secreto hasta que él ya no estaba allí para defenderlo.

Wolf tocó el borde de hormigón frío.

—Descansa, Oberst —susurró.

El viento sopló a través de los pinos, y por un momento, sonó como una transmisión de radio antigua, desvaneciéndose en la estática, llevándose la última verdad del fantasma de Goslar.