La mansión de los Ortega brillaba bajo el sol de la tarde madrileña. Era una casa moderna, con ventanales enormes que reflejaban el cielo, un jardín que parecía un campo de golf y un silencio que solo se rompía con el sonido de las fuentes. Allí vivía Alejandro Ortega, un empresario de 42 años, dueño de una cadena de hoteles de lujo y un imperio financiero que parecía no tener límites.

Ese día, sin embargo, no era como los demás. Alejandro había terminado su reunión antes de tiempo y decidió volver a casa sin avisar. No lo hacía nunca. Siempre llegaba tarde, cuando su hijo dormía y la casa estaba en penumbra. Pero aquella tarde, algo dentro de él lo empujó a volver antes.

Su chófer se sorprendió cuando lo vio dar la orden. Alejandro no explicó nada, simplemente se quedó mirando por la ventana del coche mientras el paisaje urbano se deslizaba. Había algo en su pecho, una sensación extraña, como si presintiera que algo iba a cambiar.

Cuando entró en el camino privado, el reloj del tablero marcaba las cinco y media. Ni su esposa ni su asistente sabían que estaba allí. El portón se abrió con el código que solo él conocía y el coche se detuvo frente a la entrada principal.

Dejó su maletín en el asiento trasero, bajó sin hacer ruido y entró en la casa. No había nadie en el vestíbulo, solo el eco de sus pasos y el olor a madera encerada. Escuchó algo proveniente del jardín interior. Risas. Voces suaves.

Caminó despacio hacia el origen del sonido. Lo que vio al llegar lo dejó completamente inmóvil.

Allí, en medio del jardín, su hijo Daniel, de 8 años, estaba sentado en el suelo, rodeado de libros de colores y trozos de papel. A su lado, Laura —la empleada del hogar, una mujer joven, de unos 27 años— le enseñaba algo escrito a mano.

—Muy bien, Dani —dijo ella con dulzura—, ahora dime qué significa esta palabra.

El niño frunció el ceño, pensativo, y respondió con una sonrisa tímida:

—Significa “esperanza”, ¿verdad?

Laura asintió con los ojos brillantes.

—Exactamente. “Esperanza” —repitió—. Es una palabra muy importante.

Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su hijo estaba leyendo. Hasta donde él sabía, Daniel tenía graves dificultades de aprendizaje. Los psicólogos privados habían dicho que no lograría leer fluidamente hasta los 10 o 11 años. Pero ahí estaba, leyendo, entendiendo, riendo.

Se apoyó en la pared, observando sin ser visto. Laura seguía explicando con una paciencia infinita, usando dibujos, ejemplos, juegos. Daniel parecía fascinado.

—¿Y por qué la esperanza es importante? —preguntó ella.

—Porque… —Daniel dudó—, porque cuando las cosas salen mal, la esperanza te hace seguir, ¿no?

Laura lo miró como si acabara de escuchar algo sagrado.

—Eso mismo, campeón. Exactamente eso.

Alejandro sintió cómo algo en su interior se quebraba. No recordaba la última vez que había tenido una conversación así con su hijo. Ni la última vez que lo había visto reír de esa manera.

Permaneció allí un largo rato, invisible, escuchando. Laura no se comportaba como una empleada, sino como alguien que realmente amaba enseñar. Su tono, su ternura, su manera de mirar al niño, todo hablaba de algo puro.

Finalmente, Alejandro se aclaró la garganta. Laura se giró sobresaltada, poniéndose de pie enseguida.

—Señor Ortega, no lo había oído entrar.

—Ya veo —dijo él, intentando sonar neutral, aunque su voz temblaba apenas—. ¿Qué están haciendo?

—Solo… estábamos repasando unas palabras —respondió ella, nerviosa—. Daniel me pidió ayuda con la lectura.

—No sabía que sabía leer tan bien —dijo él, mirando al niño.

Daniel corrió hacia su padre y le mostró orgulloso una hoja escrita con letra infantil.

—Mira, papá. Escribí mi primer cuento.

Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Las letras eran torpes, pero legibles. El título decía: El día que papá se quedó en casa.

Tragó saliva.

—¿Lo escribiste tú solo?

—Laura me ayudó —dijo el niño—. Me dijo que las palabras también son puentes, que sirven para acercarse a la gente que queremos.

Alejandro levantó la vista. Laura bajó la cabeza, avergonzada.

—Solo intento que no pierda la confianza —dijo ella con humildad—. Daniel es muy inteligente, solo necesitaba creer que podía hacerlo.

El silencio que siguió fue largo. Alejandro sintió algo en el pecho que no había sentido en años: gratitud.

—Laura —dijo al fin—, ¿puede quedarse un momento más?

Ella asintió, confundida.

—Por supuesto, señor.

Esa tarde, los tres se sentaron juntos por primera vez. Laura le mostró los cuadernos de Daniel, los juegos que inventaba para motivarlo, las historias que escribían juntos. Alejandro escuchaba en silencio, conmovido.

Descubrió que su hijo sabía cosas que él ignoraba: los nombres de las estrellas, las capitales del mundo, frases en inglés y japonés que Laura le había enseñado con videos gratuitos.

Cuando el sol empezó a ponerse, Alejandro dijo algo que ni él mismo esperaba oír salir de su boca:

—Laura, a partir de hoy quiero que sea la tutora oficial de mi hijo. Y no solo eso… quiero financiar su carrera. No debería estar limpiando casas. Debería estar enseñando.

Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas.

—Señor Ortega… no sé qué decir.

—No diga nada —respondió él—. Ya ha dicho suficiente enseñándome lo que realmente importa.

Esa noche, Alejandro no volvió al despacho. Se quedó cenando con su hijo, algo que no hacía en meses. Rieron, contaron historias, y Laura se retiró discretamente.

Pero antes de irse, Alejandro la detuvo.

—Gracias —le dijo en voz baja—. No solo por mi hijo… también por recordarme lo que significa ser padre.

Laura sonrió con una mezcla de emoción y respeto.

—A veces solo hace falta un poco de tiempo —respondió ella—. Y ganas de mirar con el corazón.

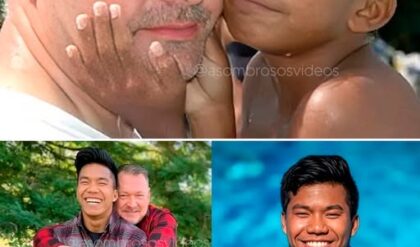

Desde ese día, todo cambió en la mansión Ortega. Daniel mejoró en la escuela, Laura comenzó a estudiar pedagogía con una beca del propio Alejandro, y el empresario, que antes solo hablaba de números y fusiones, empezó a hablar de cosas más simples: palabras, libros, esperanzas.

Meses después, cuando inauguraron una biblioteca infantil en el barrio más humilde de Madrid, Alejandro dio un discurso que conmovió a todos.

—No hay riqueza más grande que la que nace del conocimiento y la empatía —dijo mirando a Laura entre la multitud—. Yo lo aprendí de una maestra que no tenía título, pero sí el don más grande del mundo: creer en los demás.

Y mientras los aplausos llenaban la sala, Laura sonrió, sabiendo que había cambiado no solo la vida de un niño, sino también el corazón de un hombre que había olvidado lo que realmente importaba.