En junio de 2024, mientras Normandía se preparaba para conmemorar el 80º aniversario del desembarco que cambió el mundo, Jean-Luc Martin estaba librando su propia batalla contra el tiempo. Acababa de heredar la granja de su abuelo cerca de Carentan, una propiedad que había sido poco más que un almacén en ruinas durante décadas. La estructura principal, una casa de piedra con doscientos años de antigüedad, había servido como puesto de mando alemán y, más tarde, como refugio aliado improvisado. Estaba llena de historia y de humedad.

Mientras trabajaba para derribar una chimenea interior dañada por el agua, su palanca golpeó algo sólido que no era piedra. Detrás de una pared falsa de ladrillos sueltos, encontró una caja de munición alemana M34, oxidada hasta casi desintegrarse. El peso era considerable. Con el corazón latiéndole con fuerza, la llevó al exterior y la abrió con cuidado.

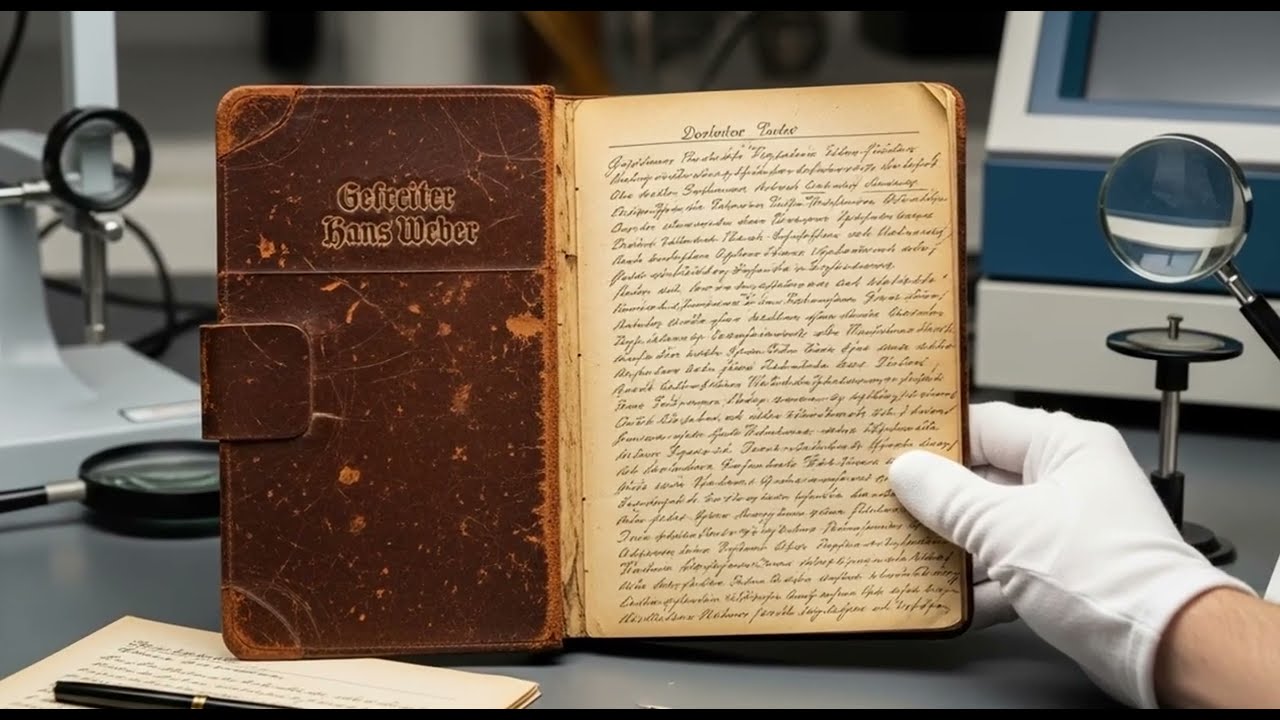

Dentro no había armas. Había un paquete envuelto en tela de hule encerada. Al desenvolverlo, el olor a moho y cuero viejo llenó el aire. Encontró una Medalla de Hierro de segunda clase, un rosario de madera barato y un cuaderno de cuero. Estaba rígido por la humedad, pero milagrosamente, las páginas interiores, aunque manchadas, eran legibles.

En la primera página, con una caligrafía gótica apretada pero elegante, estaba escrito: Elias Bauer, Hauptmann, 709. Infanterie-Division.

Jean-Luc se sentó en el césped, con las sirenas de la conmemoración moderna sonando a lo lejos, y comenzó a leer la última entrada del diario.

“10 de junio de 1944. Hemos salido. El sol. Dios, es cegador. Es hermoso. Pero hay disparos. Por todas partes. No era el bosque. Es un pueblo en llamas. Lukas… Lukas ha caído. Schmidt está a mi lado, disparando. Los americanos están a 100 metros. Los nuestros están a 200. Ya no hay escape. Solo hay… guerra. Estoy escondiendo este libro. Si alguien lo encuentra, que sepa que no morimos por el Führer. Morimos como hombres, tratando de llegar a casa. Schmidt está recargando. Voy a…”

La frase terminaba allí. Jean-Luc acababa de encontrar la respuesta a un misterio de ochenta años: el destino de cuatro soldados alemanes dados por desaparecidos el Día D, cuya desaparición no tenía sentido hasta ahora. No se habían rendido. No habían muerto en la playa. Habían tomado una ruta secreta, una que los llevó de las playas de Utah directamente al corazón del infierno.

El diario comenzaba semanas antes, con un tono de aburrimiento y cinismo. El Hauptmann (Capitán) Elias Bauer no era un nazi. Era un arquitecto de mediana edad de Múnich, viudo y demasiado educado para la propaganda. Había sido reclutado de nuevo en un ejército que apenas reconocía. Su diario estaba lleno de bocetos de la arquitectura local y reflexiones sombrías sobre la inevitabilidad de la guerra.

El 5 de junio de 1944, escribió: “El aire está quieto. Demasiado quieto. Los franceses locales nos miran con ojos que saben algo que nosotros no. O quizás solo desean algo que nosotros tememos. Karl dice que estoy paranoico. Lukas, el niño, limpia su rifle por décima vez. Ojalá estuviera en casa”.

El “nosotros” al que se refería Elias era su pequeño comando, una unidad disfuncional atrapada en un búnker de observación (Widerstandsnest 12) con vistas a una marisma detrás de lo que los Aliados llamarían Utah Beach.

Estaba Karl Schmidt, el Feldwebel (Sargento). Un berlinés de cuarenta y cinco años, mecánico en su vida anterior, que podía arreglar un motor con un trozo de alambre y una maldición. Karl no creía en nada excepto en la mala suerte.

Estaba Peter Haas, el Funker (Operador de radio). Un chico nervioso de veinte años de Stuttgart, con gafas gruesas, que se había unido al ejército para evitar el trabajo en la fábrica. Su trabajo era su única identidad.

Y estaba Lukas Müller. Con dieciocho años recién cumplidos, era el reemplazo, el niño. Aún tenía la pelusa de la adolescencia en las mejillas y una fe aterrorizada en la propaganda que había escuchado toda su vida.

Elias los veía no como soldados, sino como sus responsabilidades perdidas.

La entrada del 6 de junio comenzaba a las 05:00.

“El mundo se está acabando. No es una invasión, es el apocalipsis. El mar no es gris, es negro de barcos. El cielo no es azul, está desgarrado por las explosiones. Creí que los bombardeos anteriores eran malos. Esto es el martillo de Dios. El suelo no deja de temblar”.

A las 06:30, la realidad del desembarco los golpeó. Su búnker estaba diseñado para repeler un ataque frontal, pero estaban siendo bombardeados desde el mar y, para su horror, atacados desde atrás.

“07:00. ¡Están detrás de nosotros! Hombres con las caras pintadas de negro. Paracaidistas. El cielo estaba lleno de ellos. Están en todas partes. Peter grita que la línea principal ha sido rota. El teléfono de campaña está muerto. Estamos rodeados”.

Durante horas, el pequeño grupo se defendió. Pero a medida que avanzaba el día, su situación pasó de ser estratégica a ser desesperada. El búnker recibió un impacto directo de un proyectil naval alrededor de las 11:00. La explosión mató a otros dos hombres de su unidad y dejó a Karl con una herida de metralla en el muslo. El equipo de radio de Peter quedó destrozado, reduciéndolo a un montón de cables humeantes.

Estaban solos. Cortados. El ejército alemán del que formaban parte se había derrumbado a su alrededor.

“18:00. Atardecer. Estamos en una granja abandonada a un kilómetro de la playa. El búnker es una tumba. Karl está sangrando mucho. Lukas está llorando en silencio en el pajar. Peter está sentado en un rincón, meciéndose, repitiendo números de llamada que ya no existen. Estamos perdidos. Seremos capturados al amanecer, o moriremos esta noche”.

Aquí es donde el diario da un giro. Elias Bauer, el arquitecto cínico, tenía un secreto.

Un mes antes, en mayo, aburrido y asignado a “tareas de reconocimiento local”, Elias había explorado la zona. Su fascinación no era militar, sino histórica. Cerca de la granja, encontró las ruinas de una abadía del siglo XIII, bombardeada en la Primera Guerra Mundial y ahora poco más que un montón de piedras cubiertas de hiedra.

“2 de mayo de 1944. Encontré la abadía. Fascinante. Pero lo más interesante no está en la superficie. Detrás del altar derrumbado, encontré una entrada a la cripta. Parece que los lugareños la han usado durante siglos. Encontré latas de comida de la última guerra, botellas de vino. Y algo más… un mapa. Un viejo mapa de pergamino, casi ilegible, pegado a la pared. No son solo criptas. Es una red. Un ‘souterrain’”.

Elias, el arquitecto, había reconocido lo que los soldados ignorarían. Era una red de túneles medievales, excavados en la piedra caliza blanda de Normandía, utilizados por los monjes para escapar de los asaltantes vikingos y, más tarde, utilizados como rutas de contrabando. Había pasado dos semanas, en su tiempo libre, explorando y dibujando su propio mapa. Era un ejercicio académico. Un juego para un hombre aburrido.

Ahora, el 6 de junio de 1944, ese juego era su única esperanza.

“21:00. Le he contado a Karl mi plan. Pensó que estaba loco. ‘¡Prefiero enfrentarme a una bala americana que morir ahogado en una tumba de monjes!’, gritó. Pero le mostré el mapa. Los túneles no van hacia el mar. Van hacia el interior. Hacia el sur. Pasan por debajo de las marismas, por debajo de las carreteras inundadas por Rommel. Nos llevarán más allá de Sainte-Mère-Église, más allá de la línea de paracaidistas. Si funciona, podríamos estar a diez kilómetros de aquí, cerca de Carentan, y reunirnos con lo que quede del regimiento”.

El debate fue corto. La alternativa era la rendición o la muerte.

“Moriremos aquí por una bomba que no oiremos, o seremos prisioneros mañana”, les dijo Elias. “O podemos caminar hacia la oscuridad y tener una oportunidad. Yo elijo la oscuridad”.

A medianoche, bajo una luna oscurecida por el humo, cuatro figuras abandonaron la granja. Elias lideraba, Karl cojeaba apoyado en Lukas, y Peter, el operador de radio, seguía detrás, temblando, aferrándose a su radio rota como si fuera un amuleto.

“7 de junio. 03:00. Estamos dentro. Dios, el olor. Es agua estancada y mil años de muerte. La entrada estaba detrás del altar, tal como la recordaba. Tuvimos que arrastrarnos a través de un sumidero. El agua nos llega a la cintura. Está helada. Karl casi se desmaya por el dolor en su pierna, pero el agua fría al menos limpió la herida”.

El diario detalla las siguientes cuarenta y ocho horas de puro horror psicológico. No eran soldados luchando; eran hombres huyendo de la guerra, solo para encontrarse en una batalla diferente contra la claustrofobia y la desesperación.

Elias escribía a la luz de una única linterna de dinamo, que tenían que agitar frenéticamente para obtener unos segundos de luz amarillenta.

“7 de junio. 14:00. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. No hay día ni noche. Solo oscuridad y el sonido del goteo. Y el agua. Siempre el agua. Está subiendo. Creemos que la marea alta afuera empuja el agua hacia los túneles. Tuvimos que movernos más rápido. Karl apenas puede caminar. Lukas ha dejado de ser un niño. Lleva al sargento a cuestas cuando el camino se estrecha”.

El grupo se enfrentó a derrumbes, a túneles que no llevaban a ninguna parte, y a la creciente locura de uno de los suyos.

“8 de junio. ¿Mañana? ¿Noche? Peter ha empezado a hablar con la radio. Le susurra. Dice que está recibiendo órdenes. Nos dijo que la pared de la izquierda es una trampa, que los americanos están al otro lado. Intentó huir corriendo hacia un túnel lateral. Fui tras él”.

Aquí, la caligrafía de Elias se vuelve casi ilegible, manchada por el agua.

“Lo perdimos. El túnel era un pozo. Se inundó. Escuchamos… escuchamos sus gritos. Y luego, nada. Lukas rezó. Karl maldijo. Yo no pude hacer nada. He perdido a mi primer hombre. No por una bala, sino por la oscuridad”.

Ahora solo quedaban tres. La tragedia pareció endurecer la determinación de los supervivientes. Siguieron adelante, motivados por el instinto más básico: vivir. El diario se vuelve escaso, centrándose solo en la ruta. “Giro a la izquierda… escalera de piedra… subiendo… aire”.

Durante casi tres días, navegaron por el inframundo de Normandía. Karl, a pesar de su pierna, usó su experiencia como mecánico para forzar una reja de hierro oxidada. Lukas, el niño, exploró por delante, metiéndose en grietas estrechas para asegurarse de que el camino era seguro.

Durante casi tres días, navegaron por el inframundo de Normandía. Karl, a pesar de su pierna, usó su experiencia como mecánico para forzar una reja de hierro oxidada. Lukas, el niño, exploró por delante, metiéndose en grietas estrechas para asegurarse de que el camino era seguro.

“9 de junio. 23:00 (Creo). Aire. Puedo olerlo. Es aire fresco. Es hierba y… humo. Hay una escalera. Está bloqueada por escombros, pero podemos ver una rendija de luz de luna. Vamos a esperar hasta el amanecer. Karl se ha quedado dormido. Lukas está de guardia. El niño se ha convertido en un hombre. Su rostro está duro. Ya no tiene miedo”.

La última página del diario, la que Jean-Luc leyó primero, estaba escrita con una prisa frenética. Describe la escena final.

Habían esperado el amanecer del 10 de junio. Creyendo que habían viajado lo suficiente hacia el sur para estar detrás de las líneas alemanas, o al menos en un bosque tranquilo, empujaron los últimos escombros.

No emergieron en un bosque.

La ruta de escape secreta, el plan brillante de Elias, había funcionado demasiado bien. Habían evitado con éxito la cabeza de playa de Utah. Habían evitado a los paracaidistas en Sainte-Mère-Église. Habían viajado casi quince kilómetros bajo tierra.

Y habían emergido directamente en el corazón de la Batalla de Carentan.

Salieron de un antiguo pozo seco, no en una zona segura, sino en el patio trasero de una casa en llamas en las afueras de la ciudad, un lugar que la historia conocería como “Bloody Gulch” (La Hondonada Sangrienta).

El aire no estaba fresco; estaba denso por el humo y el olor a cordita. El sonido no era de pájaros; era el fuego cruzado de las ametralladoras de la 101ª División Aerotransportada y los restos de las unidades de Fallschirmjäger (paracaidistas alemanes).

“10 de junio. Salimos. El sol. Dios, es cegador. Es hermoso. Pero hay disparos…”

La confusión de esos últimos segundos es palpable en la escritura. Vieron uniformes americanos. Vieron uniformes alemanes. Estaban atrapados en tierra de nadie.

Lukas Müller, el niño de dieciocho años que había sobrevivido al Día D y a tres días en el infierno subterráneo, murió en su primer segundo de luz solar. Un francotirador americano, al ver un uniforme gris emerger de un pozo, hizo su trabajo.

“Lukas… Lukas ha caído. Karl está a mi lado, disparando”.

Karl Schmidt, el sargento herido, el cínico, reaccionó por instinto. Se puso a cubierto detrás de un muro de piedra y devolvió el fuego.

Y Elias, el arquitecto, el líder, en medio de la vorágine, vio la granja en ruinas (la que Jean-Luc estaba renovando). Era su única cobertura. Mientras Karl le cubría, Elias corrió. Se zambulló a través de una ventana rota y aterrizó en el suelo de la cocina.

Sabía que era el final. Karl estaba solo contra una compañía. Él estaba desarmado.

Hizo lo único que podía hacer un hombre de historia: registrarla.

Encontró la caja de munición, probablemente dejada por una unidad anterior. Metió el diario, su medalla y el rosario (quizás de Peter). Y mientras el sonido de los disparos de Karl cesaba, reemplazado por los gritos de los soldados americanos, Elias escribió esa última frase.

“…Voy a…”

¿Iba a qué? ¿A rendirse? ¿A coger el rifle de Lukas? El diario no lo dice.

Cuando Jean-Luc cerró el cuaderno, el sol de 2024 se estaba poniendo sobre los campos pacíficos de Normandía. Comprendió la verdad.

Los cuatro soldados no fueron capturados en Utah. No se ahogaron. Desaparecieron porque su ruta de escape secreta los había teletransportado a una batalla diferente, a kilómetros de donde se suponía que debían estar. Sus muertes, ocurridas el 10 de junio, nunca se conectarían con su unidad, que había sido aniquilada el 6 de junio.

Los cuatro soldados no fueron capturados en Utah. No se ahogaron. Desaparecieron porque su ruta de escape secreta los había teletransportado a una batalla diferente, a kilómetros de donde se suponía que debían estar. Sus muertes, ocurridas el 10 de junio, nunca se conectarían con su unidad, que había sido aniquilada el 6 de junio.

Para el ejército alemán, simplemente dejaron de existir. Se convirtieron en Vermisst. Desaparecidos.

Jean-Luc contactó a la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra. Los historiadores confirmaron los nombres. Cuatro hombres perdidos, sin tumba conocida.

El diario de Elias Bauer no cambió la historia de la guerra. Pero cambió la historia de cuatro hombres. Les dio un final. Demostró que no murieron como fanáticos en un búnker, sino como hombres desesperados, unidos por el miedo y un arquitecto que encontró un mapa antiguo, en un intento imposible por volver a casa.