La Escena Inicial: El Misterio del Cansancio

Desde la primera semana, Marina notó que algo en la casa Beltrán no respiraba normal. El aire era pesado, denso. Un silencio metálico. Tomás, el único hijo del empresario, despertaba cansado. Ojeras profundas. Un temblor leve en las manos. Ningún médico había podido explicarlo.

El señor Beltrán estaba al borde de la desesperación. Millonario, sí, pero roto. Su mirada perdida entre culpa y angustia.

Aquella mañana, Marina entró al cuarto. El niño estaba recostado. Miraba al techo. Temía moverse. Se acercó. Él señaló con un dedo tembloroso. Hacia abajo de la cama.

Silencio.

No dijo nada. Su silencio pesó más que cualquier grito. Marina se inclinó. Solo vio sombra y polvo. Aún así, un frío helado le recorrió la espalda. Una sensación fría, ajena.

La Confesión Apagada

Más tarde, Tomás reunió valor. La voz, un hilo de seda. Confesó que esa cama había sido de su madre fallecida. La pidió para él. La extrañaba tanto. Dormir en ella le hacía sentir que aún estaba cerca.

El señor Beltrán, ciego por su propio dolor, se la concedió. Sin pensar. Desde entonces, el niño había comenzado a enfermar. Un dolor no físico. Algo que drenaba.

Esa noche, el millonario discutía frustrado. Al teléfono, con otro especialista.

Tomás volvió a señalar. La oscuridad. Bajo su cama. Marina no quería alarmarlo. Pero el comportamiento del niño era demasiado firme. Imposible ignorarlo.

Cuando él finalmente se durmió, ella regresó. En silencio. Se armó de valor. Levantó un extremo del colchón. Su mano chocó con madera. Dura. Fría.

Jaló un poco. Era una caja. No logró sacarla del todo. Sintió el peso. Un objeto que no debía estar ahí.

El Despertar de la Culpa

A la mañana siguiente, el niño empeoró. Mareos. Náuseas. Un llanto silencioso que lo desbordaba sin razón.

El señor Beltrán perdió la paciencia. Consigo mismo.

“Esta casa se está convirtiendo en su tumba,” murmuró.

Puños cerrados. Marina no lo había visto tan roto.

Fue entonces cuando ella reveló. Había encontrado algo. Bajo la cama.

Los ojos del millonario brillaron. Sorpresa. Miedo que no supo disimular.

“¿Una caja?” preguntó.

La palabra le despertó un recuerdo incómodo.

Marina lo miró fijamente. Un golpe de vista.

“Necesitamos revisarla. Algo está afectando al niño. Y no es físico.”

Él tragó saliva. Su respiración se volvió pesada. Como si llevara una carga.

La Caja de Pandora

Esa tarde decidieron mover la cama. Tomás, medio dormido. Su expresión se relajó. Apenas vio que la estaban alejando. Lo estaban liberando.

Empujaron lo suficiente. La caja salió a la vista.

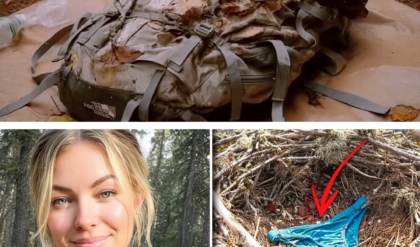

Un cofre de madera oscura. Viejo. Cubierto por una capa fina de polvo. Un ataúd pequeño.

Marina lo tomó con cuidado. El señor Beltrán dio un paso atrás. Como si el simple objeto le devolviera un pedazo de pasado. Uno que había intentado olvidar.

“Esa caja,” susurró él. “Mi esposa nunca me dejaba tocarla.”

Marina la abrió unos centímetros. Vio dentro un reflejo pálido. Un marco antiguo.

Tomás, medio despierto, murmuró:

“No lo quiero cerca.”

Suficiente. La niñera reforzó su decisión. Había algo ahí. Algo drenando la vida del niño.

Ambos se arrodillaron. Frente al cofre. Las manos del millonario temblaban. Intentaba comprender.

Marina levantó la tapa un poco más. El ambiente del cuarto cambió. El aire se volvió más denso. Dentro se distinguió el borde de una carta amarillenta. Y algo que parecía una flor negra. Completamente seca.

El señor Beltrán dio un paso atrás.

“Esto no debería estar aquí,” dijo. Un hilo de voz.

Marina sintió un escalofrío. Un silencio extraño. El tipo de silencio que precede a una verdad que nadie quiere oír.

El Mensaje Congelado

Las bisagras rechinaron. Marina levantó la tapa por completo.

Ambos quedaron inmóviles. Ante lo que había dentro. Un retrato de la madre de Tomás. Una flor oscura. Un crucifijo astillado. Y una carta fechada poco antes de su muerte.

Marina sintió que la atmósfera se rompía. El millonario llevó la mano a su pecho. Un recuerdo doloroso lo despertó.

El señor Beltrán tragó saliva. Marina extendió la mano. Hacia la carta. El papel tembló apenas lo sostuvo. Guardaba demasiado tiempo un dolor que buscaba salir.

El empresario inclinó la cabeza. Incapaz de apartar la vista del retrato. Los ojos de su difunta esposa. Observándolos. Desde un rincón congelado del pasado.

Marina abrió la carta. La tinta estaba corrida. Señal de lágrimas antiguas. Comenzó a leer en voz baja. Cada frase cargaba un peso que llenaba la habitación.

“A quien duerma en esta cama, que sienta mi vacío, que respire mi tristeza, que conozca las sombras que me acompañaron.”

El señor Beltrán cerró los ojos. Un susurro quebrado.

“Ella escribía esto… mientras yo viajaba por negocios. Nunca vi su soledad.”

Marina levantó la mirada. Entendió. Aquella mujer había dejado más que un mensaje oscuro. Un rastro de sufrimiento. Ahora devoraba a su propio hijo.

El señor Beltrán temblaba. No por miedo sobrenatural. Por la culpa. Silenciosa.

“Esas palabras no eran para Tomás,” murmuró Marina. “Eran para usted.”

Él apretó los labios. Incapaz de negarlo.

Redención y Tierra Mojada

En la cama, Tomás respiró hondo. Por primera vez en días. El simple acto de nombrar la verdad había aflojado algo invisible en su pecho.

Marina cerró la carta. Con firmeza.

“Debemos deshacernos de esto. No importa si su intención fue emocional. Lo importante es que el niño no debe cargar con un dolor que nunca le perteneció.”

El empresario asintió. Determinación nueva. Nacida del miedo. Pero también del amor por su hijo.

Tomaron el cofre. Con ambos brazos. Lo llevaron fuera del cuarto. Tomás los siguió con la mirada. Más serena. Cada paso parecía liberar el ambiente. La casa exhalaba lentamente.

En el jardín, el señor Beltrán cavó. Con torpeza. Dejando caer la tierra. Montones irregulares.

Marina sostuvo el cofre.

“Ella sufrió en silencio,” dijo él, jadeando. “Y ahora mi hijo paga por un silencio mío.”

La tierra mojada empapó sus manos. No se detuvo. Abrió un hueco profundo.

Cuando Marina depositó el cofre, el aire se volvió frío. Apenas perceptible.

El señor Beltrán dejó caer la tierra. Sus hombros se rindieron. No lloró en voz alta. Su respiración temblorosa lo delató.

Marina apoyó una mano en su brazo. No para consolarlo. Para compartir el momento. Entendieron que cerrar un pasado dolía. Tanto como vivirlo.

El Amanecer de lo Propio

Esa noche, al regresar al cuarto, Tomás estaba despierto. Los ojos menos opacos. Su voz, aunque débil, no arrastraba el peso sombrío de días anteriores.

“¿Se fue?” preguntó.

Marina asintió. Con suavidad.

El niño se recostó. Su rostro no estaba tenso.

El señor Beltrán se sentó a su lado. Lo observó dormir. Por primera vez en años. Sin interrupciones. Sin quejidos. Sin temblores.

Con el paso de los días, Tomás recuperó el color. Sus manos dejaron de temblar. Sus ojos volvieron a tener brillo. El médico, sorprendido, afirmó que el niño parecía liberado de un estrés inexplicable.

Marina sabía. No era estrés. Era un duelo heredado. Una tristeza ajena.

Una tarde, mientras Tomás jugaba en el jardín, el señor Beltrán se acercó a Marina. Sus ojos ya no tenían aquel brillo quebrado. Sino uno más humilde.

“Debí escuchar antes. A ella. Y a él.”

Marina lo miró con serenidad.

“El dolor no se hereda cuando se enfrenta. Ahora su hijo tiene espacio para sanar.”

Él respiró profundamente. La casa tenía aire suficiente para todos.

Tomás corrió hacia ellos. Una flor blanca en la mano.

“Es para ti,” dijo.

El señor Beltrán sonrió. Un alivio imposible días atrás.

Marina aceptó la flor. Observó al niño correr de nuevo. Ligero. Libre. Como si nunca hubiera dormido bajo una sombra diseñada para otro.

Y en ese instante, ambos entendieron. Las heridas silenciosas pueden destruir. Pero también pueden ser reparadas. Cuando alguien con el corazón firme decide mirar lo que otros prefieren ignorar.

La casa, por primera vez en años, parecía completa. Y Tomás, finalmente, pudo dormir sin cargar el peso de un dolor que nunca fue suyo.