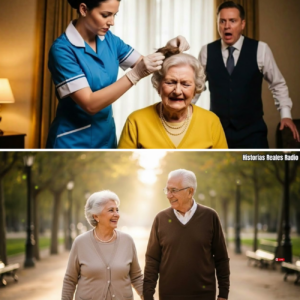

ENFERMERA VIO A SEÑORA RICA QUEJARSE DE DOLOR… Y SACÓ ALGO QUE NADIE PODÍA CREER

La tarde caía sobre Madrid. Implacable. El aire olía a jacarandas y a un secreto contenido.

Valeria Jiménez, enfermera, llevaba un maletín. Y una inquietud que no podía explicar.

Frente a ella, la Casa de la Vega. Mansión antigua. Cortinas pesadas. Un lugar donde el tiempo no pasaba, sino que se acomodaba en las esquinas.

Había sido llamada con urgencia. Don Ricardo de la Vega, el hijo, le había dicho: “Mi madre sufre dolores intensos. Ningún médico encuentra la causa.”

Valeria cruzó el umbral. Silencio. Un mayordomo la guio. El tic tac de un reloj de pared.

—Siempre marca la misma hora —murmuró el hombre—. A las cinco, los dolores comienzan.

Eran casi las cinco.

En el salón, Doña Mercedes. Recostada en terciopelo borgoña. Manos finas temblando. Ojos marrones cerrados en una mueca de dolor. Lujo fuera de lugar. La casa era una tumba elegante.

—Ayúdeme, hija —susurró la anciana—. Ya no soporto más este castigo.

Ricardo apareció. Alto. Traje gris. Rostro impaciente.

—Espero que cumpla estrictamente las indicaciones. Nada de emociones. Mi madre necesita descanso.

Valeria asintió. Pero una voz interior gritó: el malestar no era físico. Era culpa.

El Misterio de la Horquilla Olvidada

Durante la primera hora, Valeria se movió con calma. Tomó notas. Revisó la medicación. Mercedes apenas comió.

A las cinco, puntual, el dolor llegó. Agudo. Como un látigo invisible.

La anciana se llevó las manos a las sienes. Gritó. Un gemido contenido que heló el aire.

—¡Ya no más! ¡Por favor!

Ricardo, pálido, entró de nuevo. —¡Calmantes! ¡Rápido, enfermera!

Valeria lo ignoró. Se acercó a Mercedes. La observó. No era solo dolor físico. Era terror.

Había visto esto antes. Cuerpos que somatizan culpas.

Ricardo la tomó del brazo. —¡Le he dicho que use los calmantes!

—Su madre no necesita calmantes, señor —respondió Valeria, con la voz baja, pero de acero—. Necesita verdad.

Ricardo se quedó pasmado.

Valeria se arrodilló junto a la anciana. La miró a los ojos. —Doña Mercedes. Este dolor no está en sus huesos. Está en su cabeza.

La anciana se mordió el labio. Lágrimas rodaron. —Déjeme. Es un castigo merecido.

Valeria no se movió. Acción. Su mirada se fijó en el cabello fino y canoso de Mercedes. Peinado en un moño estricto, perfecto.

Pero había algo mal. Una tensión sutil en la raíz del moño.

—Voy a revisarle el cabello. Simplemente para asegurar que no hay migraña.

Antes de que Mercedes o Ricardo pudieran reaccionar, Valeria metió los dedos en el moño. Con suavidad tensa.

Tensión. Sus dedos rozaron algo duro. No era una horquilla. Era metal.

Ricardo la observaba con furia silenciosa.

Valeria tiró suavemente. El moño se deshizo. El cabello cayó sobre los hombros.

Y en su mano, la enfermera sostenía un objeto pequeño. Brillante.

Era una aguja de coser antigua. Oxidada en la punta.

No estaba sobre la cabeza. Estaba clavada.

No. Estaba incrustada a través de la piel, justo detrás de la oreja. Casi invisible bajo el cabello.

Silencio. El único sonido fue el tic tac del reloj.

Ricardo palideció. —¿Qué… qué es eso?

Valeria no respondió. Se centró en la anciana. La aguja no estaba allí por accidente.

—Doña Mercedes —dijo Valeria, sin soltarla—. Esto le ha estado causando un dolor atroz. ¿Quién se lo hizo?

La anciana abrió los ojos. Miedo. Pánico. —Yo… yo me caí.

—Una aguja no se cae sola —Valeria la miró fijamente. Verdad.

—Fue un accidente…

Ricardo se acercó. Furioso. —¡Madre, hable! ¿Quién la agredió? ¡Llamaré a la policía!

Mercedes se desplomó en el sillón. El dolor se había ido. Reemplazado por el terror a la verdad.

—¡No! No llames a nadie.

—¿Por qué?

La anciana miró a Valeria. A la aguja. Su secreto. Demasiado pesado.

—Lo hice… lo hice yo.

Ricardo se paralizó. —¿De qué habla, madre?

—No quería que me encontraran —susurró la anciana, la voz rota—. Era el único modo de sentirlo. El único merecimiento.

El Retrato y la Culpa

Valeria limpió la herida. Pequeña. Pero suficiente para causar dolor neurálgico constante.

Ricardo, aún en shock, llamó a su médico de cabecera. Una mentira consensuada: la caída. Nadie podía saber la verdad.

Cuando se quedó a solas con Valeria, su voz fue dura.

—¿Qué significa esto? ¿Mi madre intentó… autoflagelarse?

—No. Intentó castigarse —corrigió Valeria. Matiz crucial—. Hay una gran diferencia.

—¿Por qué?

Valeria se acercó a un retrato en la pared. Un hombre de mirada severa. El difunto esposo.

—El dolor no está en la aguja, señor. Está en su pasado. Algo aquí la asfixia.

El mayordomo trajo café. El silencio era pesado.

—Hace muchos años —empezó Mercedes, sentada ahora con una manta—. Antes de casarme con su padre… Amé a un hombre. Ignacio.

Ricardo escuchaba con incredulidad.

—Era profesor. Pobre. Mi padre lo amenazó. Dijo que si no me dejaba, lo arruinaría. Me obligó a casarme con su padre.

—¿Y esto qué tiene que ver con la aguja?

—Cuando me casé, le juré a Ignacio que nunca le daría a mi marido lo que era suyo. —Los ojos de Mercedes se llenaron de horror—. No pude. No lo amaba. No sentía nada.

—No entiendo.

—Su padre… su padre no era su padre, Ricardo.

La frase cayó como un rayo.

—Él no podía tener hijos. Lo supe después. Durante años, fui estéril. Luego… luego me volví loca. Quería un hijo para cumplir mi papel. Para heredar. Para callar.

—Madre, ¿qué dice?

—Usted… usted es hijo de Ignacio.

La Confesión Rota

Ricardo se levantó. Su rostro, transfigurado.

—Miente.

—No. Cuando su padre me dijo que me dejaría si no le daba un heredero, volví a Lavapiés. Encontré a Ignacio. Fue una sola noche. Desesperación.

—¿Y la aguja?

—Nueve meses después, usted nació. Puro. Mío. —Mercedes acarició su propia mano—. Pero su padre me dijo: “Si revelas la verdad, te hundiré. Y hundiré al niño. Morirá en la calle. Llevarás esta culpa en vida.”

—¿Y la aguja? —repitió Ricardo. Una obsesión.

—El día que su padre murió, hace cinco años, sentí un dolor atroz. Libertad y castigo. Comencé a cortarme el cabello para sentir algo real. Y un día… un día encontré esta aguja. La usé para bordar un pañuelo de boda, hace cincuenta años.

Mercedes la tomó. La miró con pánico.

—Me la clavé. No para morir. Para sentir el dolor de Ignacio. El castigo de mi padre. El miedo de perderlo a usted. El cuerpo gritaba la verdad que la boca no podía.

Ricardo se desplomó en el sofá. El hombre de acero, roto. Heredero de un imperio, hijo de una mentira y un amor perdido.

—¿Él… Ignacio… él lo sabía?

—No. Nunca se lo dije. No lo busqué. Por miedo. Mi padre me había quitado el derecho de amarlo. Y a usted de tenerlo.

Dolor. Ricardo se levantó. Caminó hacia el retrato de su padre legal. Furia ciega.

—Toda mi vida… una farsa.

Valeria se acercó. —Su vida no es una farsa, señor. Es la prueba de un amor que su madre intentó matar. Usted está aquí. Vivo.

El Reencuentro del Pasado

Ricardo no durmió. Acción. A la mañana siguiente, entró en el salón. Su madre, esperando.

—Voy a encontrarlo —dijo Ricardo. Decisión. —A mi padre biológico.

—No, Ricardo. Te harás daño.

—El daño ya está hecho, madre. Tengo derecho a saber.

Usó sus recursos. Encontró a Ignacio Torres. 81 años. Vivía solo en Lavapiés. Profesor jubilado. Nunca se casó.

Ese mismo día, Ricardo condujo hasta allí. Ansiedad. Subió las escaleras. Tocó la puerta.

Un hombre canoso, amable, abrió.

—¿Sí?

—¿Ignacio Torres?

—El mismo.

—Me llamo Ricardo de la Vega.

Ignacio lo miró. Reconocimiento. La elegancia. La tristeza en los ojos.

—¿Usted es… el hijo de Mercedes?

—Soy su hijo.

Ignacio lo invitó a pasar. El apartamento, lleno de libros y soledad digna.

—Su madre —dijo Ignacio—, es el único amor de mi vida. Me fui por ella. Para que su padre no la arruinara.

—Ella lo amaba.

—Lo sé. Yo quemé sus cartas. Excepto una. La guardo aquí. —Tocó su pecho.

Ricardo se levantó. Poder. Sacó una fotografía. Él. De niño.

—¿Usted lo sabe? —dijo Ricardo.

—¿Saber qué?

—Yo… soy su hijo, Ignacio.

El rostro del viejo profesor se quebró. Se llevó una mano a la sien. Impacto.

—Mercedes… ¿por qué… no me lo dijiste?

—Miedo.

Lloraron. Abrazados. Cincuenta años de verdad reprimida. Un hombre de 81 años. Un hombre de 50 años. Padre e hijo.

Redención y un Nuevo Legado

Ricardo regresó a la mansión. No con furia, sino con calma.

—Lo encontré, madre. Es un buen hombre. Un hombre de paz.

Mercedes lloró de alivio.

—Me dijo que usted es el único amor de su vida. Que nunca se casó.

—Dios mío…

—Ahora, yo tengo el poder, madre. El poder de hacer justicia. No la de la ley. La del corazón.

Ricardo organizó todo. Compró un apartamento en el centro para Ignacio. Cerca. Y le ofreció un puesto en su fundación. Un legado para los jóvenes talentos.

Una semana después, la Casa de la Vega. El reencuentro. Elegancia y humildad.

Mercedes, vestida de azul claro. Ignacio, con un traje nuevo. Los tres. En el salón.

—Mercedes —dijo Ignacio—. Gracias por este hijo. Es lo mejor de ti.

—Gracias por ser mi paz, Ignacio.

Ricardo los miró. La amargura se había ido. Un nuevo legado estaba naciendo.

Valeria, la enfermera, visitó la casa una última vez. Para asegurarse.

—¿Y la aguja, doña Mercedes?

—La quemé —dijo la anciana, sonriendo—. Ya no la necesito. El dolor se fue con el miedo.

Redención.

Ricardo se acercó a Valeria. Humildad.

—Usted no me curó a mí, ni a mi madre. Nos dio el poder de curarnos. Gracias.

Valeria se fue. El sol de la tarde ya no era cruel. Era tibio.

La mansión de la Vega. El mármol. Los secretos. Silencio. Pero ya no era un silencio de tumba. Era un silencio de paz.

El reloj de pared seguía marcando la misma hora. Pero ahora, todos sabían que la vida, al fin, había continuado.