El otoño de 2019 llegó a Columbia Británica con un aire limpio y engañosamente tranquilo. Los bosques alrededor del lago Okanagán parecían inmóviles, como si nada pudiera perturbar su equilibrio antiguo. Nadie imaginaba que, entre esos árboles silenciosos y senderos bien marcados, algo observaba desde hacía años, esperando siempre el mismo tipo de personas.

Mark Hukes llevaba semanas hablando de ese viaje. A sus treinta y dos años sentía que la rutina de la oficina en Vancouver le estaba robando el aliento. Cada mañana era igual, el mismo trayecto, el mismo escritorio, las mismas conversaciones vacías. La excursión de cuatro días no era solo una escapada, era una forma de recordarse a sí mismo quién era antes de que la ciudad lo absorbiera por completo.

David Chen, su mejor amigo desde la universidad, compartía esa sensación. Tenía treinta y un años y una calma natural que contrastaba con el entusiasmo de Mark. Era metódico, organizado, el tipo de persona que revisa dos veces cada lista antes de salir de casa. Para él, la naturaleza no era un impulso emocional, era un espacio donde todo tenía sentido, donde las reglas eran claras y honestas.

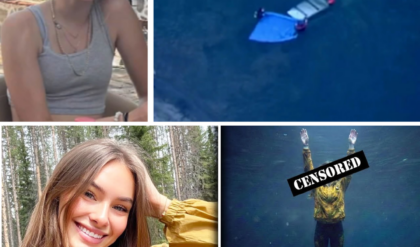

Sarah Jenkins, la novia de Mark, tenía veintinueve años y una sonrisa que siempre parecía prometer algo más. Trabajaba largas horas frente a una pantalla, pero en el bosque se transformaba. Caminaba con paso firme, respiraba hondo, reía sin esfuerzo. Para ella, ese viaje significaba desconectar del ruido constante y pasar tiempo con las dos personas en las que más confiaba.

No eran principiantes. Habían recorrido rutas más largas y más difíciles. Sabían leer mapas, calcular tiempos, evaluar el clima. Prepararon el viaje con cuidado. Revisaron el equipo, empacaron comida suficiente, agua, ropa térmica y una tienda de campaña resistente. Incluso llevaban un teléfono satelital para emergencias, un detalle que tranquilizaba a sus familias.

El plan era sencillo. Saldrían el viernes 27 de septiembre y regresarían el lunes 30 por la tarde. Cuatro días de caminatas moderadas, noches junto al fuego y silencio interrumpido solo por el viento y los animales. Nada extremo, nada arriesgado.

El jueves 26 por la tarde hicieron la última parada antes de internarse en la zona más remota. Una pequeña gasolinera, casi olvidada, cerca de la frontera del Parque Nacional Twitz Muer. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El cajero, un hombre mayor con más de dos décadas detrás del mostrador, los vio entrar como había visto entrar a cientos de turistas antes.

Recordaría más tarde que estaban de buen humor. Que reían mientras miraban un mapa extendido sobre el mostrador, aunque ya llevaban uno propio. Compraron dos botellas de agua, una barra de chocolate y unas postales que Sarah hojeó sin demasiado interés. Mark pagó, David hizo un comentario sobre la ruta y Sarah sonrió al cajero antes de salir.

El hombre observó su todoterreno plateado cargado hasta el techo con equipo de acampada. Todo parecía profesional, ordenado. No hubo nada extraño, nada que se quedara grabado como una advertencia. Se subieron al coche y tomaron el camino de tierra que se perdía entre los árboles. Fue la última vez que alguien los vio con vida.

Los días siguientes pasaron sin incidentes aparentes. El clima fue estable, sin tormentas ni cambios bruscos. El lunes por la noche, cuando no regresaron, la inquietud comenzó a crecer lentamente, como una sombra que se alarga al caer la tarde.

Jessica, la hermana de Sarah, fue la primera en sentir que algo no estaba bien. Habían acordado que Sarah llamaría en cuanto recuperara cobertura. Jessica esperó. Revisó su teléfono una y otra vez. A medida que las horas pasaban, la ansiedad se convirtió en miedo. Llamó a Sarah, luego a Mark, luego a David. Ninguno respondía. Todos los teléfonos estaban fuera de cobertura.

A medianoche, con el silencio pesándole en el pecho, decidió llamar a la Real Policía Montada de Canadá. El martes 1 de octubre por la mañana, la desaparición fue registrada oficialmente.

La respuesta fue rápida. Un coche patrulla se dirigió al aparcamiento del lago Ontaco, el punto de inicio de la ruta. Allí estaba el todoterreno plateado, perfectamente estacionado. Cerrado con llave. Sin signos de violencia. Sin nada fuera de lugar. A simple vista, parecía que los dueños estaban a punto de regresar de una caminata más.

Pero no regresaron.

La operación de búsqueda comenzó ese mismo día. Helicópteros sobrevolaron la zona, cortando el cielo con un ruido constante. Equipos de rescate, policías y voluntarios se internaron en el bosque siguiendo la ruta marcada. Avanzaron con cuidado, revisando barrancos, orillas de arroyos, claros escondidos entre los árboles.

Cada metro era examinado con atención. Buscaban una mochila abandonada, una prenda de ropa, restos de una fogata, cualquier señal humana que rompiera la armonía del paisaje. No encontraron nada.

Los días pasaron y la frustración creció. La ruta no era especialmente peligrosa. No había señales de deslizamientos, ni huellas de animales cerca del sendero, ni indicios de una caída. Para tres excursionistas experimentados, desaparecer así era casi imposible.

Los rescatistas comenzaron a murmurar entre ellos. Algo no encajaba. En la mayoría de los accidentes, siempre queda algún rastro. Un error, una decisión equivocada, una señal mínima de lucha o desesperación. Aquí no había nada. Era como si el bosque los hubiera tragado sin dejar huella.

La policía empezó a considerar escenarios menos evidentes. Tal vez no habían seguido la ruta planeada. Tal vez habían decidido explorar un desvío. O tal vez, sin saberlo, habían cruzado el camino de alguien más.

Mientras tanto, en algún lugar entre los árboles, algo permanecía oculto, inmóvil, esperando como lo había hecho muchas veces antes. El bosque guardaba silencio, fiel a su costumbre. Y ese silencio, sin que nadie lo supiera aún, era el cómplice más antiguo del horror que estaba por revelarse.

A medida que avanzaban los días, la búsqueda comenzó a perder intensidad. No por falta de voluntad, sino por la ausencia absoluta de pistas. Después de dos semanas, los helicópteros dejaron de sobrevolar el área de forma constante. Los voluntarios regresaron a sus casas con la sensación amarga de haber fallado. El bosque volvió a cerrarse sobre sí mismo, como si nada hubiera ocurrido.

La investigación policial continuó, pero pronto chocó contra un muro invisible. No había señales de lucha en el coche, no faltaba nada de valor, no había mensajes de auxilio enviados desde el teléfono satelital. Las cámaras de tráfico de las carreteras cercanas solo confirmaron lo ya sabido: el todoterreno había entrado en la zona, pero nunca salió.

Las familias quedaron suspendidas en un limbo cruel. No había cuerpos que enterrar, ni respuestas claras, ni una historia definitiva a la que aferrarse. Solo preguntas. Jessica soñaba con Sarah casi todas las noches. En sus sueños, su hermana estaba perdida, pero viva, caminando sin rumbo entre los árboles, llamándola sin que ella pudiera responder.

Con el paso de los meses, el caso se enfrió. Fue reclasificado como desaparición sin indicios criminales concluyentes. Un expediente más en una larga lista. Para el mundo exterior, Mark, David y Sarah se convirtieron en nombres que apenas ocupaban una línea en viejas noticias locales.

Pero no eran los primeros.

Cuatro años después, en la primavera de 2023, un guardabosques recibió una llamada que cambiaría todo. Un excursionista había encontrado una vieja cabaña semiderruida en una zona poco transitada del bosque, fuera de las rutas oficiales. El suelo parecía hundido en una esquina, como si algo pesado hubiera cedido con el tiempo. Al acercarse, el olor fue lo primero que lo alertó. Un olor profundo, antiguo, imposible de confundir.

La policía llegó al lugar esa misma tarde. La cabaña estaba cubierta de musgo, con las ventanas rotas y la madera ennegrecida por la humedad. No parecía habitada desde hacía años. Cuando levantaron las tablas del suelo, el silencio se volvió espeso.

Había tres bolsas gruesas enterradas poco profundas, envueltas con cuidado. Dentro de cada una, un cuerpo. Los cuellos rodeados por alambre fuertemente enrollado. La forma del metal aún marcada en los huesos. La muerte había sido lenta, deliberada.

La identificación fue rápida. Mark Hukes. David Chen. Sarah Jenkins. Cuatro años desaparecidos. Cuatro años buscados. Cuatro años esperando ser encontrados.

El horror no terminó ahí.

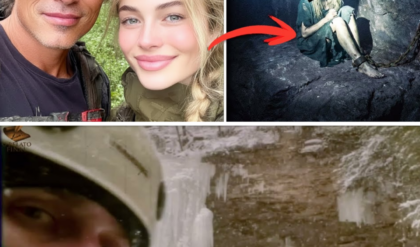

Al registrar el interior de la cabaña, los agentes notaron algo que les heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Docenas de ellas. Personas sonrientes, posando frente al mismo fondo del bosque, siempre el mismo claro, la misma línea de árboles. Parecían fotos de vacaciones. Felices. Confiadas.

Algunos rostros fueron reconocidos de inmediato. Eran personas que figuraban en archivos de desaparecidos de distintas provincias. Turistas. Senderistas. Viajeros solitarios. Otros aún no tenían nombre.

La cabaña no era un refugio abandonado. Era un santuario macabro. Un lugar construido con paciencia y método. Alguien había estado cazando durante décadas.

La investigación se reabrió con una fuerza brutal. La Real Policía Montada de Canadá creó un grupo especial. Cada fotografía fue analizada. Cada detalle del entorno, medido. El asesino había sido cuidadoso. No había huellas recientes, ni objetos personales que permitieran una identificación inmediata.

Pero había un patrón.

Todas las víctimas eran turistas. Personas de fuera. Todas habían sido vistas por última vez en rutas consideradas seguras. Todas confiaban en su experiencia. Todas habían desaparecido sin dejar rastro.

Los investigadores comenzaron a revisar casos antiguos. Desapariciones que en su momento se atribuyeron a accidentes, a ataques de animales, a decisiones imprudentes. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar de una forma inquietante.

El asesino conocía el bosque mejor que nadie. Sabía qué rutas eran populares y cuáles evitadas. Sabía cómo moverse sin ser visto. Sabía dónde buscar a quienes bajaban la guardia.

Y, sobre todo, sabía cómo borrar sus huellas.

Los forenses determinaron que algunas de las fotografías tenían más de veinte años. El asesino había comenzado mucho antes de que Mark, David y Sarah decidieran hacer su excursión. Durante todo ese tiempo, había observado, seleccionado y esperado.

La pregunta que atormentaba a los investigadores era simple y aterradora: ¿quién era?

No era un vagabundo improvisado. La cabaña, aunque vieja, había sido utilizada de forma constante. Había restos de comida enlatada, herramientas cuidadas, una rutina evidente. El asesino llevaba una vida doble. Una que nadie había notado.

Se revisaron registros de propietarios de terrenos cercanos. Antiguos trabajadores forestales. Guardabosques retirados. Personas que conocían la zona desde hacía décadas. La lista era larga y el tiempo apremiaba.

Porque si algo estaba claro, era que aquel hombre no había sido descubierto por voluntad propia. Había sido el azar. Un paso en el lugar equivocado. Una tabla que cedió.

Durante años, había actuado con total impunidad.

Mientras tanto, las familias de las víctimas se enfrentaban a una verdad devastadora. El alivio de haber encontrado a sus seres queridos se mezclaba con la brutalidad de saber cómo murieron. Jessica asistió a la identificación de las fotografías. Reconoció a Sarah en una de ellas. Sonreía, ajena al destino que la esperaba. Esa imagen la perseguiría para siempre.

La prensa comenzó a hablar del caso como uno de los peores asesinos en serie de la historia canadiense. Un depredador silencioso que había utilizado la belleza del paisaje como trampa.

Pero el asesino seguía libre.

Y en algún lugar, no muy lejos de allí, alguien observaba las noticias con una calma inquietante, consciente de que el juego que había controlado durante tanto tiempo estaba a punto de terminar.

El bosque, una vez más, guardaba silencio. Pero ahora ese silencio ya no protegía al cazador. Solo retrasaba lo inevitable.

La presión mediática fue inmediata y asfixiante. El hallazgo de la cabaña rompió años de tranquilidad aparente en la región. Vecinos, excursionistas habituales y antiguos trabajadores forestales comenzaron a mirar el bosque con otros ojos. Cada sendero conocido se volvió sospechoso. Cada cabaña abandonada parecía esconder un secreto.

La Real Policía Montada de Canadá sabía que el tiempo jugaba en su contra. Un asesino que había actuado durante décadas no cometería errores fáciles. Sin embargo, la cabaña había dejado algo que nunca antes había quedado al descubierto: una rutina.

Los analistas reconstruyeron los movimientos del asesino a partir de las fotografías. Todas habían sido tomadas en el mismo claro, siempre con luz natural suave, casi siempre por la mañana o al atardecer. Eso indicaba paciencia. No eran capturas improvisadas. Eran momentos elegidos. El asesino hablaba con sus víctimas. Las tranquilizaba. Las convencía.

Los perfiles psicológicos coincidían en algo inquietante. No era un hombre impulsivo ni caótico. Era alguien integrado. Alguien que sabía parecer inofensivo. Probablemente mayor, con una vida estable, alguien a quien nadie miraba dos veces.

Una pista decisiva surgió al analizar el tipo de alambre utilizado. No era común. Se trataba de un material industrial antiguo, utilizado décadas atrás en cercados forestales. Cada vez menos frecuente. Eso redujo la lista de posibles proveedores y zonas donde aún podía encontrarse.

Al mismo tiempo, un investigador revisó testimonios olvidados. Denuncias que en su momento no parecían relevantes. Un patrón comenzó a destacar. Varios excursionistas que lograron regresar con vida recordaban a un hombre solitario, siempre en las zonas de descanso. Amable. Servicial. Ofrecía indicaciones, agua, consejos sobre rutas menos concurridas. Un hombre que parecía conocer cada árbol.

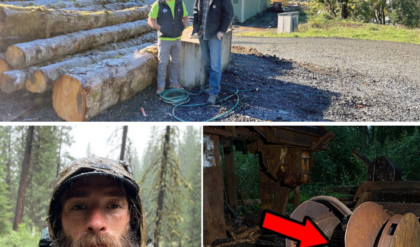

Un nombre apareció repetidamente en antiguos informes de guardabosques. Thomas Kearney.

Tenía setenta y dos años. Había trabajado más de treinta como encargado de mantenimiento forestal. Vivía solo en una pequeña casa a menos de treinta kilómetros del parque. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Era conocido como alguien reservado, educado, casi invisible.

Cuando la policía revisó su historial, no encontró antecedentes penales. Ninguna denuncia. Ninguna señal de violencia. Pero sí algo más inquietante. Thomas conocía todas las rutas antiguas, incluso las que ya no figuraban en los mapas actuales. Y durante años había solicitado permisos para “inspecciones” fuera de temporada.

La orden de registro se ejecutó al amanecer.

En la casa encontraron cajas cuidadosamente ordenadas. Dentro, más fotografías. Las mismas sonrisas. Los mismos fondos. Fechas escritas a mano en el reverso. Algunas se remontaban a finales de los años noventa.

En un cobertizo trasero hallaron rollos del mismo alambre. Herramientas limpias. Demasiado limpias.

Thomas Kearney no opuso resistencia cuando fue detenido. No preguntó por qué. No negó nada. Simplemente bajó la mirada, como alguien aliviado de no tener que sostener más una mentira.

Durante el interrogatorio habló poco. Dijo que el bosque le había enseñado que los débiles siempre confían. Que los turistas no escuchan, no observan, no respetan. Dijo que solo tomaba lo que el bosque le ofrecía.

No mostró arrepentimiento.

El juicio fue uno de los más seguidos en la historia reciente del país. Las fotografías se convirtieron en pruebas centrales. Las familias llenaron la sala cada día, enfrentándose a imágenes que jamás debieron existir. Jessica no pudo mirar a Thomas a los ojos ni una sola vez.

Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Aun así, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Nunca reveló el número exacto de víctimas. Nunca explicó cómo había logrado permanecer oculto durante tanto tiempo. Murió en prisión dos años después, llevándose consigo los últimos detalles de su historia.

Hoy, la cabaña ya no existe. Fue demolida y el terreno sellado. Las rutas siguen abiertas, pero algo cambió para siempre. Los excursionistas caminan con más cautela. El bosque sigue siendo hermoso, inmenso, silencioso.

Pero ahora, quienes conocen la historia saben una verdad incómoda.

A veces, el mayor peligro no está en los animales, ni en el clima, ni en perderse.

A veces, el verdadero depredador camina a tu lado, te sonríe, te da consejos… y desaparece sin dejar rastro, mientras el bosque, fiel a su naturaleza, guarda el secreto durante años.

Con la condena de Thomas Kearney, el país creyó que la historia había terminado. Las noticias se apagaron poco a poco, los titulares fueron sustituidos por otros horrores más recientes y el nombre del asesino se convirtió en una referencia oscura dentro de los archivos criminales. Para el sistema judicial, el caso estaba cerrado. Para las familias, nunca lo estaría.

Jessica volvió al bosque por primera vez un año después del juicio. No lo hizo por valentía ni por necesidad, sino porque sentía que si no regresaba, el miedo habría ganado para siempre. Caminó por un sendero corto, acompañado, sin adentrarse demasiado. Aun así, cada sonido la hacía girar la cabeza. El crujido de una rama. El viento entre los árboles. Todo parecía cargado de memoria.

Se detuvo frente al lago. El agua estaba quieta, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Pensó en Sarah. En su risa. En la foto que había visto colgada en aquella pared maldita. Sonriendo. Viva. Congelada en el último instante antes de que la confianza se convirtiera en sentencia.

Nunca hubo una explicación que aliviara el dolor. Saber quién fue el asesino no devolvió el tiempo. No borró el miedo. No reparó el vacío. Pero sí rompió una mentira peligrosa: la idea de que el mal siempre se anuncia, de que siempre tiene un rostro evidente.

El bosque siguió allí. Impasible. Hermoso. Indiferente.

Los investigadores que trabajaron en el caso coincidieron en algo que jamás apareció en los informes oficiales. Thomas Kearney no fue descubierto porque cometiera un error humano. Fue descubierto porque el tiempo, al final, también caza. La madera se pudre. El suelo cede. Ningún secreto enterrado resiste para siempre.

Años después, algunos excursionistas siguen afirmando que, en ciertas zonas del parque, el silencio se siente distinto. Más pesado. Como si el aire recordara. Como si los árboles hubieran sido testigos obligados de algo que nunca pidieron ver.

No hay placas conmemorativas. No hay señales de advertencia con nombres. Solo senderos, mapas y la ilusión de seguridad que siempre acompaña a los lugares hermosos.

Esta no es solo la historia de un asesino en serie. Es la historia de cómo la confianza puede ser utilizada como arma. De cómo lo cotidiano puede ocultar lo monstruoso. De cómo, durante décadas, alguien caminó entre turistas, dio indicaciones, sonrió para no levantar sospechas y luego volvió a su rutina como si nada.

Y también es una advertencia silenciosa.

Porque el mal no siempre corre. A veces espera.

No siempre grita. A veces susurra.

No siempre se esconde en la oscuridad. A veces camina bajo el sol, con un mapa en la mano, dispuesto a ayudarte.

El bosque canadiense sigue abierto al público. Las rutas siguen marcadas. La naturaleza sigue invitando.

Pero ahora, quienes conocen esta historia saben algo que antes ignoraban.

Que no todas las amenazas dejan huellas.

Que no todos los peligros vienen del entorno.

Y que, a veces, lo último que ves antes de desaparecer… es una sonrisa amable ofreciéndote el camino correcto.