En 1992, el mundo era un lugar más grande. Sin la red de seguridad de los teléfonos satelitales en cada bolsillo o el ojo omnipresente del GPS, “desaparecer” era una posibilidad aterradoramente real. En ningún lugar era esto más cierto que en la vasta, húmeda e indiferente extensión de la selva amazónica peruana. Es un océano de verdor, un lugar donde la naturaleza es tan densa y poderosa que un avión caído puede ser tragado en una noche, y los secretos pueden guardarse durante décadas.

Durante quince años, la selva guardó el secreto de Javier Torres y Clara Mendoza.

Se convirtieron en una leyenda susurrada en los cafés polvorientos de Iquitos, una historia de advertencia para los turistas demasiado ambiciosos. La joven pareja que entró en el “infierno verde” y nunca regresó. La suposición oficial, un trágico accidente aéreo, fue un final limpio para una historia sucia.

Pero la verdad, cuando finalmente emergió del lodo quince años después, gracias a una sequía histórica y a dos pescadores locales, fue todo menos limpia. La selva no solo se los había tragado; algo dentro de la selva los había cazado.

La Aventura Soñada (1992)

Javier Torres tenía 30 años. Era un ingeniero de Lima, un hombre de lógica, mapas y planes de contingencia. Su vida estaba definida por ángulos rectos y cálculos precisos. Clara Mendoza, de 28 años, era su perfecto opuesto. Era una artista de Arequipa, una mujer que veía el mundo en ráfagas de color y emoción. Estaban profundamente enamorados y recientemente comprometidos.

El viaje a Iquitos era su gran aventura antes de “sentar cabeza”. Era el sueño de Javier: cartografiar, o al menos presenciar, una de las últimas fronteras verdaderamente inexploradas del planeta.

No eran novatos. Habían caminado por los Andes. Sabían de supervivencia. Pero el Amazonas era diferente. La densidad, la humedad, la sensación de ser observado… era un entorno que no se parecía a nada que hubieran conocido.

Su plan inicial era una caminata guiada de una semana. Pero en Iquitos, escucharon historias. Historias de un piloto local, un hombre llamado “Miguelito”, que conocía el río como la palma de su mano y que, por el precio adecuado, podía llevarlos en su avioneta Cessna roja y blanca a lugares que ningún sendero tocaba.

“Solo así verás el verdadero corazón de la selva”, les prometió Miguelito en un bar que olía a cerveza rancia y combustible de avión.

Para Javier, era una oportunidad de ver la topografía que solo había estudiado en los mapas. Para Clara, era la oportunidad de fotografiar un mundo virgen.

Ignoraron las sutiles advertencias de los lugareños, que decían que Miguelito volaba “demasiado bajo y demasiado lejos”. El 14 de octubre de 1992, una mañana clara y húmeda, le pagaron en efectivo.

La última foto que alguien tiene de ellos fue tomada por un trabajador de la pista de aterrizaje: Javier y Clara, sonriendo, con el brazo sobre los hombros del otro, frente a la pequeña avioneta roja. Momentos después, despegaron, se elevaron sobre el dosel verde y se desvanecieron.

El Silencio (La Búsqueda)

La avioneta debía regresar esa misma tarde. Nunca lo hizo.

Esa noche, la torre de control del aeropuerto de Iquitos intentó contactar a Miguelito. Solo recibieron estática. Al amanecer, se activó la alarma.

La Fuerza Aérea Peruana inició una operación de búsqueda masiva. Pero, ¿dónde empezar? El plan de vuelo de Miguelito, si es que existía, no había sido registrado. Había despegado “hacia el oeste”. Hacia un millón de millas cuadradas de nada.

La hermana de Clara, Ana, y los padres de Javier volaron a Iquitos, sus vidas de clase media destrozadas por la noticia. Se sentaron en una sala de hotel húmeda durante tres semanas, pegados a una radio que solo traía malas noticias.

Los helicópteros peinaban el río. Los equipos de rescate con guías Yagua locales cortaban a machetazos las rutas de senderismo conocidas. No encontraron nada. Ni una mancha de aceite en el agua. Ni una columna de humo. Ni un trozo de metal.

“La selva es un monstruo, señora”, le dijo el jefe del equipo de rescate a Ana, su rostro curtido por la frustración. “Si cayeron con fuerza, el dosel se cierra sobre el avión en un día. Es como caer al océano. Desaparecen”.

Después de un mes, la búsqueda oficial fue suspendida.

Las teorías se solidificaron. La más probable: un fallo catastrófico del motor. El avión se habría desintegrado al impactar, matándolos a todos al instante. Una tragedia rápida y limpia.

Otra teoría, más oscura, susurrada en los bares, era que Miguelito estaba involucrado en el narcotráfico y se había topado con la gente equivocada.

Para las familias, el resultado era el mismo. Se quedaron con un vacío. Sin cuerpos, sin funeral, sin respuestas. El caso de Javier, Clara y Miguelito se convirtió en uno de los muchos misterios fríos del Amazonas.

El Limbo (1992-2007)

Quince años es una vida entera. Ana, la hermana de Clara, nunca se recuperó del todo. Se convirtió en la guardiana de su memoria, creando una pequeña fundación en su nombre. Cada año, en el aniversario de la desaparición, volvía a Iquitos y ponía flores en el río Amazonas. El mundo había olvidado, pero ella no.

La selva, mientras tanto, seguía su curso. Las estaciones lluviosas y secas iban y venían. El río subía y bajaba. El mundo se modernizó. Llegaron los teléfonos satelitales, el GPS. El tipo de desaparición que sufrieron Javier y Clara se volvió cada vez más improbable.

El caso de 1992 era una reliquia de una era más salvaje.

La Sequía (2007)

El año 2007 trajo una sequía histórica a la cuenca del Amazonas. Fue un evento climático que ocurre una vez cada cien años. Ríos que normalmente eran torrentes poderosos se redujeron a arroyos fangosos. Lagos y lagunas (conocidas como cochas) que habían estado llenos durante generaciones, se secaron, revelando fondos que ningún ser humano había visto jamás.

A cien kilómetros al oeste de Iquitos, en una parte del río que los barcos turísticos nunca visitan, un pescador local llamado Mateo y su hijo adolescente, Tomás, remaban su canoa por una quebrada (un afluente estrecho) que se había vuelto peligrosamente poco profunda.

“No hay peces aquí, papá”, se quejó Tomás, su remo golpeando el lodo espeso. “El río se está muriendo”.

“El río no muere, hijo. Solo duerme”, murmuró Mateo.

Se dirigían a una cocha aislada que, según las leyendas locales, estaba “embrujada”. La mayoría de los pescadores la evitaban. Pero con la sequía, Mateo necesitaba encontrar nuevas aguas.

Cuando emergieron del estrecho canal hacia la laguna, se quedaron sin aliento.

La laguna, normalmente de un kiló de ancho, era ahora un vasto cuenco de lodo negro y agrietado, con un charco de agua estancada en el centro. El olor a pescado podrido era abrumador.

“Vámonos. Aquí no hay nada”, dijo Mateo.

“Espera”, dijo Tomás, señalando hacia la orilla opuesta. “Papá, ¿qué es eso?”.

Entre el lodo y los árboles muertos, algo brillaba bajo el sol implacable. Algo metálico.

Con el corazón latiéndole con una extraña mezcla de miedo y curiosidad, remaron por el lodo líquido.

No era un trozo de basura. Era el ala de un avión.

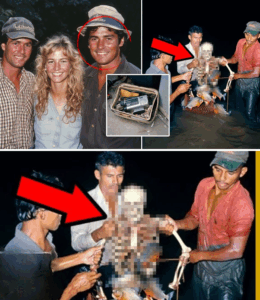

Se acercaron más. Emergiendo del lodo como el esqueleto de una bestia prehistórica, estaba el fuselaje de una avioneta. El lodo anaeróbico del fondo de la laguna la había preservado de la oxidación. La pintura roja, aunque descolorida, era inconfundible.

Mateo reconoció la forma. Era una Cessna.

El Hallazgo Impactante

Mateo y Tomás eran hombres pobres, pero no eran tontos. Sabían lo que esto significaba. Regresaron a su aldea e informaron a las autoridades.

Una semana después, la tranquila cocha se convirtió en una escena de actividad frenética. Un equipo forense militar peruano fue trasladado en helicóptero. Ana, notificada por la embajada, voló a Iquitos, su corazón como un bloque de hielo.

La escena que encontraron los forenses fue sombría, pero extrañamente clara.

El avión no estaba destrozado. Estaba notablemente intacto. Miguelito, el piloto, había sido un héroe después de todo. Con el motor fallando, había logrado realizar un aterrizaje de emergencia casi perfecto en la superficie de la laguna. El avión se había deslizado sobre el agua antes de hundirse suavemente en el lodo del fondo, donde permaneció oculto durante quince años.

En la cabina, encontraron los restos esqueléticos de tres personas. Miguelito en el asiento del piloto. Y detrás, Javier y Clara. El análisis de los huesos de Javier mostró una fractura severa en el fémur. Probablemente se rompió la pierna en el impacto.

Fue una tragedia, sí. Pero era un cierre. Ana lloró en la orilla fangosa, su búsqueda de quince años finalmente había terminado. Murieron rápido, en el accidente.

O eso pensaban todos.

Fue Tomás, el hijo del pescador, quien hizo el verdadero descubrimiento. Mientras los forenses trabajaban en el avión, él exploraba la orilla. A unos treinta metros de donde se había hundido el avión, vio algo atrapado en las raíces expuestas de un manglar.

Era una mochila impermeable, del tipo que usan los kayakistas. Estaba desgastada y cubierta de limo seco, pero el sello enrollable parecía haber aguantado.

La llevó al equipo forense. Con un cuidado extremo, abrieron la bolsa.

Dentro, envueltos en plástico, había dos objetos: un diario de cuero con las páginas hinchadas por la humedad y una videocámara Hi8, el modelo de última generación de 1992.

La Verdad de la Cámara y el Diario

Ana se sentó en una sala de hotel estéril en Iquitos mientras los forenses le presentaban los hallazgos. Habían logrado secar y separar cuidadosamente las páginas del diario de Clara. La tinta se había corrido, pero las últimas entradas eran legibles.

14 de octubre. 16:00 h. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Miguel es un héroe. El motor se paró. Aterrizamos en un lago. Javier tiene la pierna rota. Está mal. Miguel tiene un golpe en la cabeza, pero está consciente. Estoy bien. El avión se está hundiendo. Tenemos que sacar el equipo.

15 de octubre. 7:00 a.m. Noche terrible. El avión se hundió por completo. Salvé las mochilas. Miguel… Miguel no despertó esta mañana. La herida en su cabeza… creo que se ha ido. Lo enterramos en la orilla. Javier tiene mucha fiebre. Grita. Dice que la selva nos observa.

16 de octubre. Mediodía. No puedo mover a Javier. Su pierna está… infectada. Está negro. Tiene delirios. Sigue hablando de “ojos”. No sé qué hacer. Tengo miedo. Los sonidos por la noche… no son como los de los pájaros.

17 de octubre. ¿Amanecer? Javier grabó algo. Anoche. Cogió la cámara. Estaba… temblando. Le pregunté qué vio. No me lo dijo. Solo me dijo que apagara el fuego. Dijo: “El fuego los atrae”. ¿Atrae a quién?

Ana miró al técnico forense, con los ojos desorbitados. “La cinta”, susurró. “¿La cinta funciona?”.

El técnico asintió sombríamente. “Fue un milagro. La carcasa la protegió. Hemos digitalizado el último clip. Es… perturbador”.

Pulsó “play”.

La pantalla cobró vida con la nieve de la estática. La batería estaba casi muerta en 1992. La imagen era granulada, en blanco y negro por la luz baja.

Era de noche. La toma estaba hecha desde el interior de un refugio improvisado de hojas de palmera. Se podía oír la respiración áspera y febril de Javier fuera de cámara.

“Clara, apaga la linterna”, susurra Javier.

“No puedo. Tengo miedo”, llora la voz de Clara.

“El fuego se apagó. Vienen por el fuego apagado”.

“¿Qué, Javier? ¿Qué viene?”.

“Lo vi antes. En el agua. No era un tronco. Tenía… ojos”.

La cámara, sostenida por la mano temblorosa de Javier, enfoca la oscuridad más allá de la entrada del refugio. Durante treinta segundos, no pasa nada. Solo el zumbido de los insectos y la respiración aterrorizada de la pareja.

Y entonces, el micrófono capta algo. Un sonido bajo, gutural. Un chasquido.

“Ahí”, susurra Javier.

La cámara hace un zoom torpe. Entre los árboles, en la oscuridad, algo se mueve.

No es un jaguar. No es un caimán.

Es… grande. Y pálido. Y se mueve de una manera que no es natural.

“¡Dios mío!”, grita Clara.

En ese instante, dos puntos rojos y brillantes se iluminan en la oscuridad, reflejando la luz de la cámara. No son ojos de animal. Están demasiado separados. Y están altos. Demasiado altos del suelo.

La criatura emite un rugido, un sonido que es mitad silbido, mitad gruñido, que hace que el micrófono distorsione.

La cámara cae. Se oyen los gritos de Clara. Se oye a Javier gritar su nombre. Se oye el sonido de la lona y las ramas siendo desgarradas.

La grabación se corta en estática.

La sala de Iquitos quedó en un silencio sepulcral.

Ana estaba temblando incontrolablemente. El cierre que había buscado durante quince años se había convertido en una pesadilla.

La historia oficial se cerró. Causa de la muerte: “Trauma por accidente aéreo y posterior ataque de un depredador desconocido”.

Pero Ana sabía lo que había visto. Los pescadores sabían lo que habían encontrado. Javier y Clara no murieron en el accidente. Sobrevivieron al impacto, solo para ser cazados. El “hallazgo impactante” no fue el avión; fue la cinta de video. Fue la prueba de que en los rincones más profundos y oscuros de la selva, hay secretos que no solo se guardan, sino que también observan… y tienen hambre.