En el corazón de Michoacán, Uruapan se alza orgullosa como la capital mundial del aguacate. Es una tierra fértil, bendecida por el clima y el suelo volcánico, donde el “oro verde” fluye hacia los mercados internacionales generando millones de dólares. Pero en 2019, bajo la sombra de esos árboles frondosos, se escondía una realidad mucho más oscura que la tierra negra de las huertas. Para Martín Flores, un aguacatero de tercera generación, esos campos no eran solo un negocio; eran su identidad, su herencia y su vida entera.

Martín era un hombre de rutinas simples. A sus 47 años, sus manos ásperas conocían cada centímetro de sus ocho hectáreas. Sabía cuándo la tierra pedía agua, cuándo el sol quemaba demasiado y, sobre todo, sabía de química. En el mercado Benito Juárez lo apodaban “El Químico”, no por un título colgado en la pared, sino por su maestría empírica para mezclar fertilizantes y pesticidas, logrando que sus árboles dieran los frutos más robustos sin enfermar. Su vida era honesta: trabajo duro, misa los domingos y carne asada con la familia. Pero en el México contemporáneo, la honestidad a veces se paga con sangre.

El Precio de la Dignidad

Para 2019, las huertas de aguacate se habían convertido en campos de batalla silenciosos. Diversos grupos delictivos se disputaban el control de la zona, exigiendo a los productores el infame “derecho de piso”. Diez mil pesos mensuales era la tarifa para que te dejaran trabajar tu propia tierra. Muchos pagaban por miedo; otros, buscaban protección en autodefensas que a menudo terminaban corrompidas.

Martín y su hermano menor, Rodrigo, pertenecían a la estirpe de los que no doblan la rodilla. Rodrigo, el alma alegre de la familia, el que negociaba y reía, fue tajante: “No vamos a pagar ni un peso. Esta tierra es nuestra”. Esa valentía, en un estado donde la ley es una sugerencia, firmó su sentencia.

La tarde del 12 de marzo de 2019, la violencia tocó a su puerta. Rodrigo se encontraba solo en la huerta revisando el sistema de riego cuando una camioneta gris, sin placas, irrumpió en la propiedad. Cuatro sujetos descendieron. Uno de ellos, con un tatuaje de alacrán en el cuello, exigió el pago atrasado. Ante la negativa de Rodrigo, la respuesta fue plomo. Un solo disparo en el pecho terminó con los sueños de expansión, con las risas en las reuniones familiares y con la inocencia de las dos hijas pequeñas de Rodrigo.

Martín llegó minutos después, alertado por un jornalero. Encontró a su hermano desangrándose entre los aguacates que tanto amaban. Rodrigo murió en sus brazos, en el asiento de una camioneta, camino a un hospital al que nunca llegaron a tiempo.

La Indiferencia que Engendra Monstruos

Lo que siguió fue el calvario burocrático que miles de mexicanos conocen bien. La carpeta de investigación 1893-2019 se abrió por homicidio doloso, pero las semanas pasaron y se convirtieron en silencio. “No hay testigos”, “no hay pruebas”, “tenga paciencia”. Las palabras de la fiscalía cayeron como ácido sobre la herida abierta de Martín. Al salir de aquellas oficinas frías, con la certeza de que el caso de su hermano sería solo una cifra más en las estadísticas de impunidad, algo cambió dentro del aguacatero.

Martín Flores no era un hombre violento por naturaleza, pero era metódico. Si la justicia no venía de las instituciones, tendría que brotar de la misma tierra. Regresó a su bodega, miró los estantes llenos de agroquímicos y tuvo una revelación oscura: “Si puedo eliminar las plagas que atacan mis árboles, puedo eliminar las plagas que mataron a mi hermano”.

La Receta Silenciosa

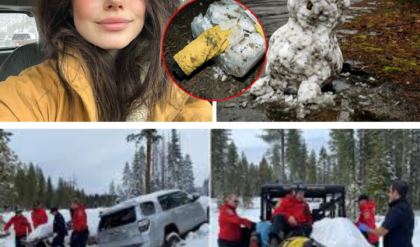

No compró armas. No reclutó gente. Martín recurrió a lo que conocía. Investigó sobre toxicología y recordó el Metil Paratión, un potente pesticida organofosforado prohibido años atrás, pero aún accesible en el mercado negro agrícola. Era una sustancia inodora si se mezclaba correctamente, letal en dosis mínimas y capaz de causar paros respiratorios que parecían muertes naturales o sobredosis.

Convirtió su bodega en un laboratorio. Con la precisión de un científico, calculó dosis letales y aprendió a enmascarar el veneno en alcohol y alimentos. Su libreta de notas, antes usada para registros de cosecha, se llenó de nombres. El primero: “El Grillo”, el sujeto del tatuaje de alacrán.

La cacería comenzó en abril. Martín interceptó información sobre el paradero de “El Grillo” en un picadero local. Disfrazado de repartidor, dejó una caja con cervezas y una botella de tequila “preparada” como supuesto pago atrasado de otro aguacatero. Esa noche, “El Grillo” bebió su sentencia. Murió entre convulsiones que sus compañeros confundieron con una sobredosis de cristal. Nadie investigó. Un criminal menos. Martín tachó el primer nombre, pero no sintió paz, solo un vacío frío que le pedía continuar.

El Fantasma de Uruapan

Durante los meses siguientes, el pánico comenzó a extenderse entre las filas de la organización criminal local. No eran balaceras ni emboscadas rivales; sus hombres simplemente caían.

El “Cholo” y el “Pájaro”, dos extorsionadores que asolaban el mercado, robaron unos tamales de un puesto desatendido una mañana de mayo. No sabían que Martín los había preparado específicamente para ellos. Murieron en un accidente vehicular provocado por las convulsiones del veneno. “El Coyote” comió cacahuates envenenados en una cantina. “El Chino”, otro partícipe en la muerte de Rodrigo, recibió una botella de regalo en un funeral. “El Greñas” bebió agua contaminada en su gimnasio.

Martín se convirtió en una sombra. Usaba disfraces, cambiaba sus rutas y nunca dejaba huella digital. Los rumores de un “vengador fantasma” empezaron a circular, pero los criminales, paranoicos, buscaban traidores dentro de su propia organización, ejecutando a sus propios hombres ante la sospecha. Jamás imaginaron que el responsable era un humilde agricultor que seguía yendo a misa.

El golpe más audaz ocurrió en un taller mecánico que servía como desguazadero de autos robados. Martín dejó una hielera con cervezas “de regalo” para los trabajadores. Cuatro hombres murieron esa noche. El contador subía a diez.

El Gran Final: La Fiesta del Patrón

Para julio de 2019, Martín tenía en la mira a su objetivo final: “El Güero”, el jefe de plaza que había ordenado la extorsión y muerte de su hermano. Sabía que se celebraría una gran fiesta de cumpleaños en un rancho fuertemente custodiado. Entrar con un arma era suicida, pero entrar con un barril de cerveza artesanal… eso era otra historia.

Martín preparó un barril de 50 litros, inyectando una dosis masiva de la toxina en la mezcla. Se hizo pasar por proveedor de una cervecería de Morelia y logró, gracias a la confusión y la arrogancia de los guardias, dejar el barril en la cocina del evento.

Esa noche, la fiesta se convirtió en una pesadilla. “El Güero” y su círculo cercano fueron los primeros en brindar. Horas después, el caos reinaba. Siete personas fallecieron, incluido el líder regional. La organización quedó descabezada y en shock absoluto.

La Caída y el Legado

Fue el exceso lo que condenó a Martín. Trece muertes en cuatro meses, todas con el mismo patrón toxicológico, despertaron las sospechas de una agente de la fiscalía, Sandra Torres. Al cruzar los datos de las compras químicas inusuales con los familiares de víctimas de extorsión, el nombre de Martín Flores saltó a la vista.

El 18 de julio, un operativo rodeó su casa. Martín no opuso resistencia. En su bodega encontraron el laboratorio y la evidencia irrefutable. Al ser interrogado, su confesión fue tan fría como devastadora: “¿Investigaron quién mató a mi hermano? No. Entonces lo hice yo”.

El juicio fue rápido. A pesar de que su defensor intentó argumentar el abandono institucional y el estado de necesidad, la ley fue implacable: 60 años de prisión.

Hoy, Martín tiene 53 años y vive en una celda de 3×2 metros. Su familia se desmoronó; su esposa lo dejó, sus hijos cambiaron de apellido y se mudaron lejos para escapar del estigma. Las tierras que defendió con sangre ya pertenecen a otros. En Uruapan, la violencia ha regresado con nuevos actores, y el ciclo parece interminable.

Sin embargo, en la memoria de las huertas, queda la historia del hombre que, por un breve momento, hizo temblar a los intocables. Martín Flores no es un héroe de cuento de hadas; es el reflejo trágico de una sociedad orillada al abismo, donde la justicia es un lujo que, a veces, los ciudadanos deciden fabricar con sus propias manos, sin importar el precio.

EL LEGADO DE SOMBRA: ANATOMÍA DE UNA V3NGANZA SILENCIOSA Y LA HERIDA ABIERTA DE URUAPAN (PARTE II)

La captura de Martín Flores no trajo el silencio que las autoridades esperaban. Por el contrario, desató un estruendo social que retumbó mucho más allá de los muros del Centro de Readaptación Social “Mil Cumbres”. Mientras el hombre de 47 años cambiaba sus botas de trabajo por el uniforme beige de los internos, afuera, en las calles empedradas y en los mercados bulliciosos de Uruapan, nacía una leyenda incómoda. Una que ponía sobre la mesa el debate más doloroso del México contemporáneo: ¿Qué sucede cuando un hombre bueno se ve obligado a hacer cosas terribles porque el sistema ha dejado de funcionar?

Para entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario ir más allá de la crónica policial y adentrarse en la metamorfosis psicológica de Martín. No estamos hablando de un individuo con antecedentes v1olentos ni de un mercenario entrenado. Estamos hablando de un agricultor que, hasta marzo de 2019, su mayor preocupación era la plaga de “trips” en sus árboles y el precio del fertilizante.

La Metamorfosis: Del Surco a la Sombra

Los perfiles psicológicos realizados por la fiscalía tras su detención revelaron un dato perturbador: Martín no presentaba rasgos de psicopatía ni sociopatía clásica. Su actuar no fue impulsado por el placer de causar daño, sino por una disociación moral extrema.

Según los expertos forenses, la mente de Martín racionalizó sus actos no como homicidios, sino como una “limpieza sanitaria”. En su lógica, distorsionada por el dolor y el trauma de ver morir a su hermano Rodrigo, los integrantes de Cárteles Unidos dejaron de ser personas para convertirse en una plaga más, similar a las que combatía en sus huertas. Esta deshumanización del “enemigo” le permitió cruzar límites éticos impensables para un católico devoto como él.

“Él aplicaba la misma paciencia para esperar que un aguacate madurara, que la que usó para esperar que el veneno hiciera efecto”, señaló una fuente cercana a la investigación bajo anonimato. “No había ira explosiva en sus métodos, había cálculo. Y eso es lo que lo hacía tan peligroso y, a la vez, tan trágico”.

Esta frialdad calculada fue su mejor armadura. Durante cuatro meses, Martín vivió una doble vida perfecta. De día, era el viudo afligido y trabajador que recibía el pésame de sus vecinos; de noche, en la soledad de su bodega, se transformaba en un químico letal. Esta capacidad de compartimentar su realidad le permitió eludir las sospechas de su propia esposa, María Elena, quien dormía cada noche junto a un hombre que se estaba convirtiendo en un verdugo en serie.

El Arma Invisible: La Ciencia del Campo

Otro aspecto que ha fascinado y horrorizado a la opinión pública es la elección del arma. En un estado donde los fusiles de asalto y las granadas son moneda corriente, Martín optó por la “guerra química”. El uso del Metil Paratión no fue casualidad. Este organofosforado, conocido en el argot agrícola como “el líquido del diablo” por su alta toxicidad, ataca directamente el sistema nervioso central inhibiendo la enzima colinesterasa.

Lo aterrador del caso es lo “limpio” que resulta ante ojos inexpertos. Los síntomas —salivación excesiva, lagrimeo, dificultad respiratoria, convulsiones— pueden confundirse fácilmente con una sobredosis de dr0gas sintéticas o un infarto fulminante, causas de muerte extremadamente comunes en el estilo de vida de los grupos delictivos.

Martín sabía esto. Sabía que los cuerpos de los s1carios rara vez se someten a autopsias exhaustivas y que, socialmente, sus muertes importan poco. “Se matan entre ellos”, suele decir la gente. Martín capitalizó esa indiferencia social para operar con impunidad. Convirtió la discriminación implícita del sistema hacia los “malos” en su mayor ventaja táctica. Si Sandra Torres, la agente de la fiscalía, no hubiera tenido la agudeza de conectar los patrones toxicológicos imposibles, es probable que Martín hubiera continuado su cruzada hasta acabar con toda la estructura local o hasta ser eliminado.

El Efecto Dominó en la Sociedad de Uruapan

Tras la caída de “El Güero” en aquella fatídica fiesta de cumpleaños, se produjo un vacío de poder que sacudió los cimientos del crimen organizado en la región. Por un breve periodo de ocho meses, las extorsiones disminuyeron. No por una acción policial efectiva, sino por el miedo puro y duro. Los cobradores de piso temían aceptar una botella de agua, un taco o una cerveza. La paranoia se instaló en las filas de la delincuencia: el enemigo ya no solo estaba en frente con un arma, podía estar en cualquier plato de comida.

Sin embargo, este “alivio” temporal tuvo un costo social altísimo. La comunidad de productores de aguacate se fracturó. Mientras algunos veían en Martín a un “vengador necesario” y susurraban su nombre con respeto en las cantinas, otros lo veían como un síntoma del colapso total. “Si empezamos a hacer justicia por propia mano, ¿qué nos diferencia de ellos?”, cuestionó el párroco de la iglesia de San Francisco en una homilía que nadie se atrevió a interrumpir.

El caso de Martín Flores obligó a Uruapan a mirarse en el espejo. Expuso la fragilidad de un estado donde un agricultor con educación básica pudo desmantelar una célula cr1minal con más eficacia que años de operativos federales, pero a costa de su propia alma y libertad.

La Devastación Familiar: Las Víctimas Colaterales

Más allá de los titulares sensacionalistas, la tragedia real se vive en los restos de la familia Flores. La narrativa del “héroe trágico” olvida a menudo a quienes quedan atrás. María Elena, la esposa de Martín, no solo perdió a su cuñado y luego a su esposo; perdió su lugar en el mundo.

Se vio obligada a vender las tierras, esas 8 hectáreas que habían sido el orgullo de tres generaciones, a un precio muy por debajo de su valor real. Los compradores, aprovechando la urgencia y el estigma de la propiedad (“la huerta del envenenador”), hicieron leña del árbol caído. El dinero apenas alcanzó para pagar deudas legales y financiar una huida silenciosa hacia el anonimato.

Los hijos de Martín son, quizás, las víctimas más invisibles. Dos ingenieros y un futuro veterinario que tuvieron que borrar su pasado. Cambiarse el apellido no es solo un trámite burocrático; es una amputación de identidad. Tuvieron que negar a su padre para poder tener un futuro. ¿Cómo le explicas a tus compañeros de trabajo, a tus parejas, que tu padre es el hombre que salió en las noticias por eliminar a 13 personas? Esa vergüenza, mezclada con un amor doloroso y confuso, es una carga que llevarán de por vida. Ellos son la prueba viviente de que la v3nganza, aunque pueda parecer justicia poética, siempre destruye al vengador y a los suyos.

Dentro de Mil Cumbres: La Vida en el Limbo

Hoy, la vida de Martín Flores transcurre en un aislamiento casi total. El sistema penitenciario mexicano no está diseñado para proteger a hombres como él, pero su perfil es tan alto y el riesgo de represalias tan grande, que las autoridades no han tenido otra opción que mantenerlo segregado.

Fuentes internas del penal describen a Martín como un “preso modelo”. No busca problemas, habla poco y trabaja mucho en los talleres. Ha envejecido prematuramente; la falta de sol y la culpa han tallado surcos profundos en su rostro. Sin embargo, hay un detalle que inquieta a los guardias: su mirada. No es la mirada de un hombre derrotado, sino la de alguien que ya no está ahí.

Se dice que Martín pasa horas escribiendo cartas que nunca envía. Cartas a Rodrigo, pidiéndole perdón, no por haber matado a sus asesinos, sino por haber fallado en proteger a la familia que quedó viva. En la soledad de su celda, Martín ha tenido cinco años para confrontar la realidad de sus actos. Ya no hay adrenalina, ya no hay misión. Solo queda el hecho frío de que sus acciones, aunque nacieron del amor fraternal, terminaron por completar la destrucción que los cr1minales comenzaron.

Los intentos de atentado en su contra dentro del penal han cesado por ahora, pero la amenaza es latente. Martín sabe que es un hombre marcado. Sabe que nunca volverá a ver un árbol de aguacate, ni sentirá la tierra húmeda de Uruapan bajo sus botas. Su mundo se ha reducido a cuatro paredes de concreto y al recuerdo de una vida que se esfumó en marzo de 2019.

Reflexión Final: ¿Justicia o Barbarie?

El caso de Martín Flores quedará en los anales de la historia crminal de México no por el número de bajas, sino por lo que representa. Es un grito desesperado ante la impunidad. Es la demostración empírica de que cuando el contrato social se rompe, el ser humano regresa a un estado de naturaleza v1olenta donde sobrevive el más astuto o el más letal.

Para muchos usuarios en redes sociales que hoy comparten su historia, Martín es un mártir. Comentarios como “Hizo lo que el gobierno no pudo” inundan las publicaciones. Pero romantizar su historia es peligroso. Celebrar sus actos es admitir la derrota total de la civilización. Porque en un país donde un agricultor debe convertirse en as3sino para sentir que hay equilibrio, nadie gana. Todos, absolutamente todos, hemos perdido.

Uruapan sigue produciendo aguacates. Los camiones siguen saliendo hacia el norte cargados de oro verde. Pero en las huertas, cuando cae la tarde y los jornaleros regresan a casa, queda una sensación pesada en el aire. La historia de Martín Flores es una cicatriz en la memoria colectiva, un recordatorio constante de que la línea entre la víctima y el victimario es a veces tan delgada como una hoja de papel, y tan frágil como la vida misma en tierras sin ley.

Si esta historia te ha estremecido, no olvides que la realidad supera a la ficción. Comparte este artículo para que el debate no muera y la memoria sirva, quizás, para no repetir los mismos errores.

CONCLUSIÓN: EL SILENCIO DESPUÉS DE LA TORMENTA

Al final, los árboles de aguacate permanecen como testigos mudos de la tragedia. En las 8 hectáreas que alguna vez pertenecieron a la familia Flores, la vida sigue su curso biológico: florecen, dan fruto y se cosechan, indiferentes a la sangre que regó sus raíces y al apellido que se borró de las escrituras. La naturaleza no entiende de justicia ni de v3nganza; solo entiende de ciclos. Y es precisamente ese ciclo el que Martín Flores intentó romper, solo para terminar siendo devorado por él.

La historia del “Químico de Uruapan” no cierra con un final feliz ni con una moraleja sencilla. No es la película de Hollywood donde el justiciero cabalga hacia el atardecer. Es una radiografía brutal de la realidad. Martín logró lo impensable: infundir terror en quienes vivían de sembrarlo. Demostró que la inteligencia y la paciencia de un hombre común pueden ser más letales que cualquier arsenal. Pero su victoria fue pírrica. Al eliminar a los verdugos de su hermano, se convirtió en uno de ellos, sacrificando su propia humanidad en el altar de una justicia que el Estado le negó.

Hoy, mientras Martín consume sus días entre los muros grises de Mil Cumbres, Uruapan sigue siendo una herida abierta. Los actores han cambiado, pero el guion es inquietantemente similar. La extorsión persiste, el miedo circula y el “oro verde” sigue manchado. Sin embargo, el legado de Martín perdura como una advertencia incómoda para todos: para las autoridades, es el recordatorio de que la impunidad es una bomba de tiempo; para la sociedad, es la prueba de que el dolor, cuando se ignora, se transforma en furia; y para los criminales, es la lección de que no existen los intocables.

Martín Flores no salvó a Michoacán, ni siquiera se salvó a sí mismo. Pero su historia nos obliga a no apartar la vista. Nos obliga a preguntarnos cuántos “Martines” más se están gestando ahora mismo en el silencio de otras huertas, en la soledad de otras pérdidas, esperando el momento de decir “basta”, sin importar el costo.

La celda de Martín es pequeña, pero su sombra es larga. Y en esa sombra, queda la pregunta final que cada uno debe responder: Cuando la ley calla, ¿es el ruido de la v3nganza la única respuesta que nos queda?