En junio de 2010, la floresta nacional de Shasta Trinity parecía respirar con una calma casi solemne. Las laderas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas por pinos densos que se aferraban a la tierra como si llevaran siglos protegiendo secretos antiguos. Más arriba, los picos grises conservaban restos de nieve vieja que se negaba a desaparecer incluso bajo el sol del verano. Durante el día, aquel lugar transmitía una sensación de orden natural, de equilibrio perfecto. Pero cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las rocas, el silencio adquiría un peso distinto, más espeso, más inquietante, como si la oscuridad tuviera memoria.

Fue en ese escenario donde Jaden Glenn, un estudiante de posgrado en biología de veinticuatro años, decidió adentrarse solo. Venía de Sacramento, llevaba años estudiando el comportamiento de los ciervos de cola negra y conocía la región lo suficiente como para confiar en ella. Para Jaden, el bosque no era una amenaza, era un hogar temporal, un laboratorio vivo donde todo tenía sentido. Su plan era simple. Pasar tres días observando ciervos, recolectar algunas muestras de plantas y regresar el domingo por la tarde. Nada extraordinario. Nada peligroso, al menos en apariencia.

La universidad conservó su solicitud de investigación de campo. Un documento breve, meticuloso, con rutas marcadas, puntos de control y una fecha clara de regreso. Jaden no era impulsivo. Era cuidadoso, casi metódico. Había realizado numerosas caminatas en la Sierra Nevada, pero esta sería su primera expedición completamente independiente. Para él, significaba un paso importante, una prueba silenciosa de que estaba listo para trabajar solo en entornos salvajes.

La noche anterior a su partida llamó a su madre, Alice Glenn. Ella recordaría más tarde aquella conversación con una claridad dolorosa. Jaden sonaba tranquilo, incluso alegre. Le habló de los ciervos, de la nueva cámara trampa que había comprado y de cómo esperaba tener tiempo para recolectar hierbas poco comunes. No te preocupes, mamá. Revisé todo. Tengo mapa, brújula, agua suficiente. Todo está conmigo. Alice quiso creerle. No había razón para dudar.

La mañana del 23 de junio, Jaden salió de casa con su mochila cuidadosamente preparada. Horas después, una cámara de seguridad de una gasolinera cerca de la autopista lo captó comprando un galón de combustible, dos botellas de agua y barras de chocolate. En las imágenes se lo veía relajado, sonriendo mientras hablaba con el cajero, guardando el cambio en su cartera y caminando hacia un sedán azul. Esa grabación se convertiría en la última evidencia confirmada de su presencia en el mundo cotidiano.

Cerca de las once de la mañana, su coche fue visto de nuevo. Un empleado del servicio forestal recordó haber notado el sedán azul estacionado en un aparcamiento remoto, cerca de una trilha que conducía al río Scott. Era un lugar tranquilo, poco transitado, frecuentado solo por excursionistas experimentados y cazadores. Una fina capa de polvo cubría el capó y las marcas de neumáticos se internaban directamente en el bosque, como una invitación silenciosa.

Según sus amigos, Jaden jamás tomaba riesgos innecesarios. Su mochila estaba organizada con precisión. Una tienda de campaña naranja brillante, un saco de dormir, binoculares, un cuaderno de notas, una cámara de seguridad, comida para tres días. Planeaba caminar unos dieciséis kilómetros hacia el interior del bosque, pasar dos noches allí y regresar por la misma ruta. El clima parecía perfecto. Días cálidos, noches frescas. Nada indicaba que algo pudiera salir mal.

En la entrada del parque, los guardabosques anotaron su nombre en el registro de visitantes. Un turista por tres días. Esa fue la última anotación oficial. Después, el vacío.

Cuando pasaron tres días y Jaden no regresó, Alice comenzó a llamar al despacho del parque. Al principio, sus preocupaciones fueron recibidas con calma. Un día de retraso no era inusual. Pero cuando pasaron cinco días sin ninguna comunicación, la inquietud se transformó en alarma. El 28 de junio, los guardas encontraron el coche de Jaden tal como lo había dejado. Cerrado, sin señales de forzamiento. En el asiento había un teléfono móvil apagado por batería agotada. En el maletero, solo un galón de gasolina de reserva y un suéter viejo.

Aquello indicaba algo inquietante. Jaden había entrado en la floresta con todo su equipo. No había señales de que planeara desaparecer ni de que hubiera regresado al coche. A la mañana siguiente comenzó oficialmente la operación de búsqueda. A los guardabosques se unieron voluntarios de Redding y equipos con perros rastreadores. El primer día encontraron apenas unas huellas de botas cerca de un arroyo, a unos ochocientos metros del aparcamiento. Luego, las marcas se perdían entre la hierba alta, como si el suelo se las hubiera tragado.

Los perros seguían el rastro con seguridad hasta un punto concreto y, de repente, lo perdían por completo. Uno de los miembros de la búsqueda recordó que el terreno estaba cubierto por un lodo fresco, como si alguien hubiera cruzado recientemente el agua. Se barajó la posibilidad de una caída en el arroyo, pero no había pertenencias, ni ropa, ni signos de lucha. Nada.

En los días siguientes, un helicóptero sobrevoló la zona. Desde el aire, la floresta de Shasta Trinity se revelaba como un laberinto verde, con barrancos profundos, rocas afiladas y sectores tan densos que ni siquiera la luz del sol lograba atravesarlos. La búsqueda duró una semana. Se encontraron algunos objetos menores. Un envoltorio de barra energética. Un fragmento de tela que parecía parte de una chaqueta. Ninguno pudo ser vinculado con certeza a Jaden.

Alice Glenn llegó a Shasta en el quinto día. Participó en cada salida de campo. Caminó junto a los guardas, observó a los perros entrar en el agua y recorrió las trilhas repitiendo el nombre de su hijo una y otra vez. Los residentes locales aún recuerdan su figura cansada, silenciosa, apoyada en la cerca del aparcamiento, el punto donde todo había comenzado.

Tras una semana sin resultados, la búsqueda oficial fue suspendida. El informe del Servicio Forestal concluyó que probablemente se había tratado de un accidente durante la investigación. Pero aquella explicación no convenció a casi nadie. Los colegas de Jaden insistían en que él no se habría desviado sin motivo. Sus diarios, encontrados en casa, contenían coordenadas exactas de cada lugar que planeaba visitar.

El bosque volvió a quedar en silencio. Y en ese silencio, el nombre de Jaden Glenn se sumó a la lista de personas desaparecidas en Shasta Trinity, una lista que crecía año tras año. Nadie imaginaba entonces que la respuesta no estaba perdida, sino escondida, esperando el momento de salir a la luz.

La suspensión de la búsqueda no trajo paz, solo un silencio más pesado. Para Alice Glenn, cada día que pasaba sin noticias era una forma lenta de desvanecimiento. Volvió a Sacramento con la sensación de haber dejado a su hijo atrás, atrapado en un lugar que no entendía de despedidas. El bosque seguía allí, inmóvil, mientras la vida fuera de él intentaba continuar sin lograrlo del todo.

Dos semanas después, el caso fue transferido oficialmente a la unidad de personas desaparecidas del condado. El detective Miles Rivers recibió una carpeta gruesa, llena de informes técnicos, mapas marcados con rotulador y fotografías del coche abandonado. Había trabajado antes con desapariciones en zonas montañosas, pero algo en aquel expediente lo inquietó desde el principio. No había caos, no había errores evidentes. Todo estaba demasiado limpio. Como si Jaden simplemente hubiera salido del encuadre.

Rivers decidió empezar por el principio. Ordenó trasladar el coche de Jaden al patio de incautaciones en Redding, donde había permanecido sellado desde el final de la búsqueda inicial. Quería revisarlo personalmente. Junto a un técnico forense, examinó cada centímetro del interior. Asientos, alfombrillas, paneles, el maletero. Nada fuera de lugar. Pero cuando abrió la guantera y retiró un mapa doblado, encontró algo que nadie había mencionado antes. Un cuaderno de tapa verde, suave al tacto, casi oculto.

Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones científicas. Fechas, observaciones sobre el movimiento de los ciervos, esquemas simples del terreno. Era el tipo de escritura ordenada que reflejaba la mente de Jaden. Sin embargo, hacia el final, la caligrafía cambiaba. Se volvía irregular, apresurada. Había frases cortas, sin desarrollo. La última anotación hizo que Rivers levantara la vista en silencio. Ruido de motor donde no debería haber actividad. Extraño. Tendré que verificarlo mañana.

Los peritos confirmaron rápidamente que el cuaderno pertenecía a Jaden. La letra coincidía con sus informes universitarios. Aquella línea cambió el rumbo de la investigación. Ya no se trataba solo de una posible caída o de un error de orientación. Si Jaden había escuchado un motor en una zona remota de la floresta, significaba que alguien más estaba allí. Y ese alguien no figuraba en ningún registro oficial.

Rivers comenzó a revisar los permisos del servicio forestal correspondientes a junio de 2010. No había licencias de tala, mantenimiento ni trabajos autorizados en el área donde Jaden había desaparecido. Los guardabosques locales confirmaron algo inquietante. En los meses anteriores, habían recibido quejas sobre actividades ilegales en zonas profundas de Shasta Trinity. Serraderos clandestinos. Cultivos de marihuana ocultos entre los valles. Lugares donde la ley rara vez llegaba.

Uno de los guardas lo dijo con crudeza. Puedes esconder una ciudad entera en estas montañas. Hay valles donde ni un helicóptero entra y donde la señal de radio muere contra la roca.

No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un testigo. Trevor Lind, un excursionista de Oregon, se presentó voluntariamente tras escuchar la noticia del caso. Aseguró haber visto a Jaden el 23 de junio, cerca del mediodía, en el inicio de la trilha que llevaba al río Scott. Lo describió con precisión. Un joven con mochila grande, un trípode y un cuaderno en la mano. Parecía tranquilo. Incluso sonriente.

Pero Lind recordó algo más. Aquella misma noche, mientras regresaba a su propio campamento, escuchó varios disparos aislados a lo lejos. Provenían del interior de la floresta. Pensó que eran cazadores. No le dio importancia. Hasta ahora.

El testimonio fue registrado y añadido al expediente. La coincidencia temporal era demasiado exacta para ignorarla. Rivers marcó en los mapas los posibles puntos desde donde podían haberse escuchado esos disparos. La floresta se desplegaba ante él como un laberinto verde, lleno de barrancos, riachuelos y claros invisibles desde el suelo.

Decidió ir él mismo. Acompañado por un guarda forestal, regresó al lugar donde Jaden había sido visto por última vez. El terreno estaba seco, pero aún se distinguían marcas antiguas de pisadas y zonas aplastadas que sugerían la presencia de un campamento viejo. No encontraron pruebas nuevas. Solo el olor a resina, la hierba seca crujiendo bajo las botas y una sensación persistente de que no estaban completamente solos.

En el camino de regreso, Rivers notó algo que no figuraba en los informes anteriores. Surcos profundos de neumáticos grandes, avanzando por una ladera lateral. Estaban cubiertos de polvo y eran antiguos, pero no correspondían a vehículos turísticos. El patrón indicaba maquinaria pesada. No todoterrenos. No coches comunes.

En su informe escribió una sola línea que más tarde cobraría un peso enorme. Las marcas conducen hacia el noreste. Posible camino forestal antiguo no señalado en los mapas. Requiere verificación.

De vuelta en Redding, solicitó imágenes satelitales de la zona. En una de ellas, borrosa y granulada, apareció una franja estrecha que se internaba entre los árboles. No figuraba en ningún mapa oficial. En ciertos puntos, algo reflejaba la luz. Metal. Quizá un techo. Quizá un vehículo oculto.

En ese momento, todavía era solo una hipótesis. Un presentimiento incómodo. Pero para Miles Rivers, ya estaba claro que Jaden Glenn no había desaparecido solo. Alguien más había estado allí. Alguien que no quería ser visto.

Las imágenes satelitales no ofrecían respuestas claras, pero sí una dirección. Miles Rivers pasó noches enteras ampliando mapas, comparando sombras, midiendo distancias. La franja que aparecía entre los árboles no era reciente. Parecía una cicatriz vieja, una antigua vía forestal abandonada a propósito. Lo inquietante no era solo su existencia, sino su ubicación. Coincidía demasiado bien con el área donde los perros habían perdido el rastro de Jaden.

Con el apoyo del servicio forestal, Rivers organizó una inspección discreta. No quería levantar rumores ni alertar a nadie que pudiera estar usando la zona para actividades ilegales. Junto a dos guardabosques veteranos, avanzó por la ladera noreste siguiendo las marcas de neumáticos. El acceso era difícil. Arbustos cerrados, árboles caídos, terreno inestable. Aquello no era un camino para excursionistas. Era una ruta hecha para máquinas, para entrar y salir sin ser visto.

Tras varias horas de avance, encontraron los primeros indicios claros. Restos de bidones de combustible enterrados a medias. Fragmentos de plástico negro desgarrado. El olor persistente de aceite viejo. No había duda. Alguien había trabajado allí. Y no hacía tanto tiempo.

Más adelante, el bosque se abría en un claro irregular. Allí, casi camuflada entre los pinos, apareció una estructura improvisada. No era una cabaña tradicional. Eran plataformas de madera, lonas tensadas y restos de maquinaria cubierta con ramas. Un aserradero clandestino. Silencioso. Abandonado. O al menos eso parecía.

Rivers sintió una presión en el pecho difícil de explicar. Aquello confirmaba lo que temía. Jaden no había tropezado con un accidente natural. Había entrado, sin saberlo, en un territorio que alguien protegía con violencia.

El equipo revisó el lugar con cautela. No encontraron personas, pero sí señales inequívocas de presencia reciente. Huellas de botas grandes. Restos de comida enlatada. Una fogata apagada hacía pocos días. Y entonces, entre la tierra removida, algo que no pertenecía allí. Una estaca metálica doblada. Manchada de algo oscuro.

Los análisis posteriores confirmarían que era sangre humana.

A partir de ese momento, la investigación dejó de ser solo una búsqueda de persona desaparecida. Se convirtió en una posible escena de crimen. Rivers solicitó refuerzos y un perímetro más amplio. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra. Habían pasado semanas. El bosque había tenido demasiadas oportunidades para borrar huellas.

Durante los días siguientes, se descubrieron más campamentos ocultos en valles cercanos. Algunos parecían antiguos. Otros, inquietantemente recientes. Todos compartían el mismo patrón. Lugares difíciles de acceder. Sin señal. Invisibles desde el aire. Espacios perfectos para desaparecer.

Los residentes locales comenzaron a hablar con más libertad. Un cazador admitió que había evitado esa zona durante años. Decía que no era por animales, sino por personas. Hombres armados que no querían testigos. Otro mencionó haber visto a un joven parecido a Jaden caminando acompañado por dos figuras desconocidas cerca de un arroyo, aunque no pudo precisar la fecha exacta.

Cada testimonio añadía peso, pero también confusión. No había una línea clara, solo fragmentos. Lo único seguro era que Jaden había escuchado un motor. Y que decidió acercarse.

Rivers volvió una y otra vez al cuaderno verde. Aquella última frase no dejaba de resonar. Tendré que verificarlo mañana. No sonaba a miedo. Sonaba a curiosidad. A responsabilidad científica. A la decisión de alguien que no imaginaba el peligro real.

A finales de agosto, cuando la investigación parecía estancarse, llegó una llamada inesperada. Un grupo de voluntarios que recorría una zona más al norte había encontrado algo extraño. No era un cuerpo. No era una prenda visible. Era una tienda de campaña naranja, parcialmente enterrada bajo ramas y tierra, como si alguien hubiera intentado ocultarla con prisa.

Era la tienda de Jaden Glenn.

El hallazgo cayó como un golpe seco. Porque la tienda estaba intacta. No había signos de ataque animal. No había desgarros. Pero estaba vacía. Y lo más inquietante era su ubicación. A más de veinte kilómetros del punto donde Jaden planeaba acampar. Fuera de su ruta. Fuera de toda lógica.

El bosque acababa de devolver una pieza del rompecabezas. Y con ella, una certeza aterradora. Jaden no se había perdido. Alguien lo había llevado allí.

El lugar donde apareció la tienda no tenía nada de casual. Estaba en una depresión del terreno, rodeada por árboles jóvenes que crecían de forma irregular, como si la tierra hubiera sido removida años atrás. La lona naranja, aunque cubierta de barro seco y hojas, conservaba su color demasiado bien para haber estado expuesta durante meses. Miles Rivers lo entendió de inmediato. La tienda no había permanecido allí desde el inicio. Había sido trasladada.

Los peritos trabajaron con extremo cuidado. Dentro no encontraron el saco de dormir ni la mochila. Solo el suelo aplastado, marcas de haber sido ocupada brevemente, y un olor leve pero persistente a humedad y metal. En una de las costuras internas, casi invisible, apareció un cabello. No era suficiente para un perfil completo, pero confirmaba algo crucial. Jaden había estado allí. Vivo.

El hallazgo reavivó la búsqueda, pero también elevó el miedo. Si alguien había movido la tienda, significaba control. Tiempo. Intención. No se trataba de un encuentro fortuito. Jaden había sido retenido, al menos durante un periodo corto. La pregunta ya no era si había ocurrido un crimen, sino cuándo y dónde exactamente.

Rivers amplió el radio de investigación siguiendo un patrón que comenzaba a repetirse. Campamentos ocultos. Viejas rutas forestales. Zonas fuera de los mapas oficiales. El bosque de Shasta Trinity se revelaba como un entramado de pasajes invisibles, conocidos solo por quienes llevaban años operando fuera de la ley.

Un informe del departamento de recursos naturales añadió una pieza inquietante. En los últimos cinco años, se habían registrado al menos seis desapariciones no resueltas en áreas cercanas a antiguos sitios de tala ilegal. Excursionistas solitarios. Cazadores. Un recolector de plantas medicinales. Casos aislados, archivados por falta de pruebas. Nunca se habían conectado entre sí.

Hasta ahora.

Rivers comenzó a construir una hipótesis que pocos se atrevían a decir en voz alta. Jaden había entrado sin saberlo en una zona controlada por una red ilegal. Al escuchar el motor, hizo lo que haría cualquier investigador curioso. Se acercó. Observó. Tal vez tomó notas. Tal vez fotografías. Y en ese momento dejó de ser invisible.

A mediados de septiembre, una tormenta intensa obligó a suspender temporalmente las búsquedas en profundidad. El bosque se volvió aún más hostil. Caminos anegados. Derrumbes. El tiempo seguía borrando rastros. Rivers sentía que el caso se le escurría entre los dedos, pero se negó a cerrarlo.

Fue entonces cuando recibió una llamada que cambiaría todo.

Un voluntario que participaba en una limpieza comunitaria cerca del río Trinity informó haber encontrado algo extraño atrapado entre rocas. No parecía basura. Era tela, fuertemente enrollada, atada con cuerdas. Demasiado ordenada para ser arrastrada por el agua.

Cuando Rivers llegó al lugar, supo antes de verlo completamente. El silencio de los presentes lo decía todo. Entre las piedras, protegido del curso del río, yacía un bulto alargado, compacto, envuelto con una precisión casi ritual. Una tienda de campaña naranja. La misma.

Pero esta vez, no estaba vacía.

El cuerpo de Jaden Glenn había sido colocado dentro de su propia tienda, envuelto sobre sí mismo como un casulo. Las cuerdas apretaban la lona con firmeza, no para sujetar, sino para ocultar. No había señales de arrastre violento en los alrededores. El agua no lo había llevado allí. Alguien lo había depositado con cuidado.

El forense determinó que Jaden llevaba muerto varias semanas. No por ahogamiento. No por ataque animal. Presentaba un traumatismo severo en la cabeza. Un golpe limpio, contundente. Mortal.

La floresta que Jaden había considerado un hogar lo había cubierto para siempre. No como un accidente. No como un descuido. Sino como un mensaje silencioso.

Para Miles Rivers, ya no había dudas. Aquello no era una tragedia aislada. Era una advertencia enterrada entre árboles y agua. Y el bosque de Shasta Trinity, una vez más, había guardado el secreto hasta que decidió devolverlo.

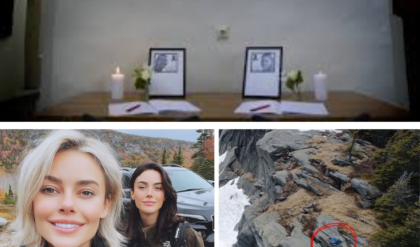

La confirmación de la muerte de Jaden Glenn cayó como una losa sobre todos los que habían seguido el caso desde el inicio. Para Alice, no hubo gritos ni colapso visible. Solo un silencio largo, inmóvil, como si el mundo hubiera perdido de pronto su forma. Había esperado durante semanas la posibilidad de un milagro. Ahora solo quedaba la verdad, dura y definitiva.

La autopsia reveló detalles que profundizaron el horror. El golpe en la cabeza había sido certero, aplicado con fuerza y precisión. No correspondía a una caída accidental. Tampoco había señales de defensa en los brazos, lo que sugería que Jaden no tuvo oportunidad de reaccionar. Quizá fue sorprendido. Quizá confió en quien tenía delante. La data de la muerte indicaba que había ocurrido poco después de su desaparición. El resto del tiempo, el bosque había sido solo un escondite.

El modo en que el cuerpo fue envuelto inquietó incluso a los investigadores más experimentados. No era un gesto improvisado. Las cuerdas estaban colocadas con método, asegurando la tienda como si alguien quisiera sellar algo, aislarlo del mundo. Para Rivers, aquello no era solo ocultamiento. Era control. Una forma de decir esto es mío.

La investigación se aceleró. Con el hallazgo del cuerpo, el caso pasó oficialmente a homicidio. Se cruzaron registros, se reabrieron expedientes antiguos, se compararon patrones. Las coincidencias comenzaron a ser imposibles de ignorar. Zonas remotas. Actividad ilegal. Personas solas. Silencio posterior.

Un nombre empezó a aparecer en varios informes dispersos. Nunca como sospechoso directo, siempre en los márgenes. Caleb Harker. Un hombre relacionado con tala clandestina y transporte ilegal de madera en el norte de California. Había sido interrogado años atrás por actividades similares cerca de Shasta Trinity, pero nunca acusado formalmente. Vivía fuera del radar, moviéndose entre condados, cambiando de vehículos, dejando pocos rastros.

Cuando Rivers intentó localizarlo, descubrió que había abandonado su último domicilio semanas después de la desaparición de Jaden. Nadie sabía con certeza a dónde había ido. Algunos decían Oregon. Otros, Nevada. En ese mundo, desaparecer era una habilidad aprendida.

El análisis de las cuerdas usadas para atar la tienda reveló fibras industriales, no comunes en equipamiento de campamento. Coincidían con material utilizado en aserraderos portátiles. No era una prueba definitiva, pero reforzaba la hipótesis. Jaden había visto algo que no debía. Y alguien decidió asegurarse de que no hablara.

A pesar de los esfuerzos, no hubo arrestos inmediatos. La red ilegal era fragmentada, móvil, protegida por el mismo terreno que la ocultaba. El bosque no solo escondía árboles. Escondía rutas, pactos y silencios compartidos.

Con el paso de los meses, el caso se fue enfriando de nuevo. No por falta de voluntad, sino por falta de certezas finales. Miles Rivers siguió trabajando hasta agotar cada línea posible, pero la montaña siempre parecía ir un paso por delante.

El expediente de Jaden Glenn se cerró sin culpables formales. En el informe final, Rivers escribió una frase que nunca fue publicada en medios. El entorno no fue la causa. Fue el cómplice.

Años después, la floresta de Shasta Trinity sigue recibiendo visitantes. Durante el día, todo parece normal. Verde. Vivo. Pero quienes conocen la historia caminan con más cuidado. Porque saben que allí, entre pinos y ríos, alguien decidió una vez que el silencio valía más que una vida.

Y el bosque, como tantas otras veces, guardó ese secreto sin oponer resistencia.

El tiempo no cerró la herida. Solo la cubrió con una capa fina de rutina y olvido aparente. Para Alice Glenn, cada amanecer seguía siendo una repetición del mismo día inconcluso. La habitación de Jaden permanecía intacta. El cuaderno verde que había sido encontrado en el coche volvió a sus manos meses después, devuelto como una prueba ya inútil. Ella lo abrió una sola vez. Al ver la letra de su hijo, firme al principio y luego irregular, comprendió que el peligro había estado allí antes de que nadie pudiera imaginarlo.

En la universidad, el nombre de Jaden fue añadido a una placa discreta dedicada a investigadores que murieron antes de terminar su trabajo. Sus profesores hablaron de su talento, de su disciplina, de su respeto casi reverencial por la naturaleza. Nadie mencionó el miedo. Nadie mencionó que el conocimiento, a veces, abre puertas que no se pueden cerrar.

Miles Rivers nunca dejó el caso del todo. Aunque oficialmente estaba cerrado, seguía apareciendo en sus pensamientos cada vez que recibía un informe sobre actividades ilegales en zonas boscosas. Había aprendido a reconocer los patrones invisibles. La forma en que los caminos no marcados se repetían. La manera en que ciertos nombres desaparecían justo antes de que la ley llegara demasiado cerca.

Un año después, un incendio forestal arrasó parte de la zona noreste de Shasta Trinity. Cuando el humo se disipó, los equipos de evaluación encontraron restos de estructuras metálicas calcinadas, maquinaria enterrada a medias y bidones derretidos. Era la prueba tardía de lo que Rivers había sospechado. Alguien había operado allí durante años, protegido por el aislamiento y por la indiferencia.

Pero para entonces, ya no quedaba nadie a quien interrogar. Los campamentos ilegales habían sido abandonados. Los responsables se habían disuelto como sombras al amanecer. El fuego, irónicamente, había limpiado el escenario demasiado bien.

El nombre de Caleb Harker volvió a aparecer en un informe federal, esta vez vinculado a un accidente laboral en otra región montañosa. Un hombre con identidad falsa, gravemente herido, que murió antes de poder ser interrogado. No hubo confirmación oficial. Solo una coincidencia más, demasiado perfecta para ser tranquilizadora.

Rivers leyó ese informe en silencio y cerró el archivo sin escribir ninguna nota. Sabía que, incluso si era cierto, no habría justicia completa. Algunas verdades llegan demasiado tarde para cambiar algo.

La historia de Jaden Glenn empezó a circular entre excursionistas como una advertencia susurrada. No aparecía en folletos ni en señales oficiales. Se transmitía alrededor de fogatas, en pausas largas antes de dormir. Historias de motores que no deberían estar allí. De caminos que no figuran en los mapas. De miradas invisibles entre los árboles.

La floresta de Shasta Trinity siguió creciendo, indiferente. Los pinos reemplazaron las huellas humanas. La hierba cubrió antiguos rastros de neumáticos. La naturaleza hizo lo que siempre hace. Borrar.

Pero hay silencios que no se disuelven. Permanecen suspendidos, esperando a que alguien escuche con atención. Y a veces, cuando el viento cambia de dirección y la noche cae demasiado rápido, quienes caminan solos sienten que no están realmente solos.

Tal vez sea solo el miedo. Tal vez sea la memoria del lugar.

O tal vez sea el eco de un joven que entró al bosque con la intención de observar ciervos y terminó descubriendo algo que nunca debió ver.

Con los años, el caso de Jaden Glenn dejó de aparecer en los periódicos, pero nunca abandonó del todo la conciencia de quienes vivían cerca de la floresta. No era una historia que se contara con detalles exactos. Era más bien una sensación, una advertencia implícita que flotaba en el aire cada vez que alguien hablaba de internarse solo en Shasta Trinity. Como si el bosque tuviera memoria y la compartiera solo con quienes estaban dispuestos a escuchar.

Alice Glenn se mudó de Sacramento tres años después. Dijo que necesitaba menos ruido, menos rostros desconocidos que no supieran quién había sido su hijo. En su nueva casa, pequeña y silenciosa, plantó un jardín de plantas nativas. Era su forma de seguir conectada con la pasión de Jaden, pero en un espacio donde ella pudiera controlar los límites. Nunca volvió a acampar. Nunca volvió a cruzar una trilha.

Antes de irse, donó los cuadernos de investigación de Jaden a la universidad. En la última página del cuaderno verde, añadió una nota escrita de su puño y letra. Para que nadie olvide que la naturaleza también observa. Nadie supo si era una advertencia o una despedida.

Miles Rivers se jubiló anticipadamente. Cuando le preguntaron en una entrevista informal cuál había sido el caso que más lo había marcado, no mencionó nombres. Solo dijo que algunos lugares protegen más a los culpables que a las víctimas. Y que hay crímenes que no necesitan conspiraciones complejas, solo aislamiento y silencio.

La floresta de Shasta Trinity continúa siendo promovida como un destino de belleza intacta. Fotografías de montañas, ríos claros, ciervos cruzando claros al amanecer. Todo eso es real. Pero también lo es la otra cara. La de los espacios donde no hay señal, donde los caminos no están marcados y donde la ley llega siempre con retraso.

Cada año, nuevos excursionistas se registran en la entrada del parque. Escriben sus nombres, la duración de su estadía, sonríen para fotos. La mayoría regresa sin incidentes. Algunos, no. Sus nombres se suman a listas que casi nadie lee completas.

La historia de Jaden no tiene un final cerrado. No hay juicio, no hay confesión, no hay una verdad única y ordenada. Solo fragmentos que encajan lo suficiente como para incomodar. Lo bastante como para recordarnos que no todos los peligros son accidentes y que no toda la violencia deja ruido.

Quizá eso sea lo más perturbador. Jaden no gritó. No hubo testigos directos. El bosque no se agitó. Todo ocurrió sin romper la superficie tranquila del paisaje. Como si la tragedia hubiera sido absorbida con la misma facilidad con la que la tierra absorbe la lluvia.

Y así, cuando cae la noche en Shasta Trinity y el viento se mueve entre los pinos, el lugar vuelve a ser lo que siempre fue. Bello. Inmenso. Silencioso.

Pero bajo esa calma, permanece la certeza de que algunas historias no desaparecen. Solo esperan.