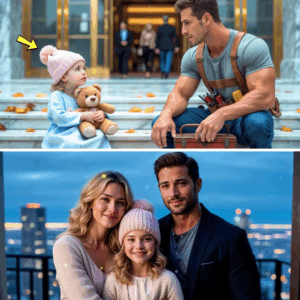

El frío viento otoñal barría las calles cuando Isaac Cole, un mecánico de paso por un complejo de apartamentos, escuchó una tos débil. Allí, en los escalones de piedra, una niña de rizos oscuros y un osito gastado lo miraba con ojos cansados. Su piel pálida y la pulsera del hospital en su muñeca decían más de lo que sus palabras podían.

“Si me llevas arriba, te diré un secreto”, susurró. Isaac, sin dudarlo, la cargó entre sus brazos, sorprendido por lo liviana que era, como si el peso de su enfermedad hubiese consumido hasta su fuerza.

Ese secreto lo marcaría para siempre: la pequeña Laya le pidió que cuidara de su madre cuando ella ya no estuviera. Aquel encuentro fugaz no solo lo conmovió, sino que lo conectó con un dolor familiar: años atrás había perdido a su hermana Emily, víctima de leucemia, sin haber podido despedirse.

Diane, la madre de Laya, al principio desconfiaba de aquel extraño de manos manchadas de aceite. Sin embargo, pronto descubriría que detrás de su silencio había una bondad incansable. Isaac aparecía una y otra vez en los momentos críticos: acompañando a Laya al hospital cuando Diane no podía, regalándole pequeños detalles para darle fuerza, o cargándola en medio de una tormenta hasta urgencias cuando la ambulancia no llegaba.

Con el tiempo, Diane empezó a verlo distinto. No era solo el mecánico que se cruzaba en los pasillos, era el hombre que lograba hacer reír a su hija cuando ni la medicina podía, el que siempre llegaba cuando más lo necesitaban.

La enfermedad de Laya avanzaba rápido. Los médicos fueron claros: solo un trasplante de médula ósea podía salvarla. Diane se hundió en la desesperación, mientras Isaac, en silencio, recorría registros, llamaba a contactos, buscaba una solución que pareciera inalcanzable. Hasta que la llamada llegó: había un donante anónimo.

La operación fue un éxito, pero en esos días Isaac desapareció. Diane, confundida, lo buscó hasta encontrarlo en su taller, con el brazo en cabestrillo. Entonces entendió la verdad: él era el donante. Había dado una parte de sí mismo para salvar a Laya, sin pedir nada a cambio, sin siquiera contárselo.

El sacrificio de Isaac no solo devolvió la salud a la pequeña, también abrió un nuevo capítulo en la vida de Diane. Lo que empezó como gratitud se convirtió en confianza, y de ahí en un vínculo más profundo. En el cumpleaños de Laya, ella misma lo presentó ante todos con inocente certeza: “Este es el hombre que puede cuidar de ti, mamá”.

Isaac había cumplido su promesa. No solo cuidó de la niña, sino que también curó las heridas invisibles de una madre que había olvidado cómo apoyarse en alguien más.

Lo que comenzó como un encuentro casual en unas escaleras se transformó en una historia de segundas oportunidades, sacrificio y amor verdadero. Isaac, Diane y Laya demostraron que la familia no siempre se elige por sangre, sino por las manos que deciden sostenerte cuando más lo necesitas.

En el balcón de aquel apartamento, con la ciudad brillando a lo lejos y los tres abrazados, Laya lo resumió con la sencillez que solo un niño posee: “Encajamos”.

Y esa fue la verdad: un mecánico, una madre y una niña enferma encontraron, contra todo pronóstico, la manera de convertirse en familia.