La montaña no perdona. No negocia. Y ciertamente, no devuelve lo que toma.

Pero a veces, solo a veces, revela un secreto que te rompe el alma antes de volver a congelarse en el silencio.

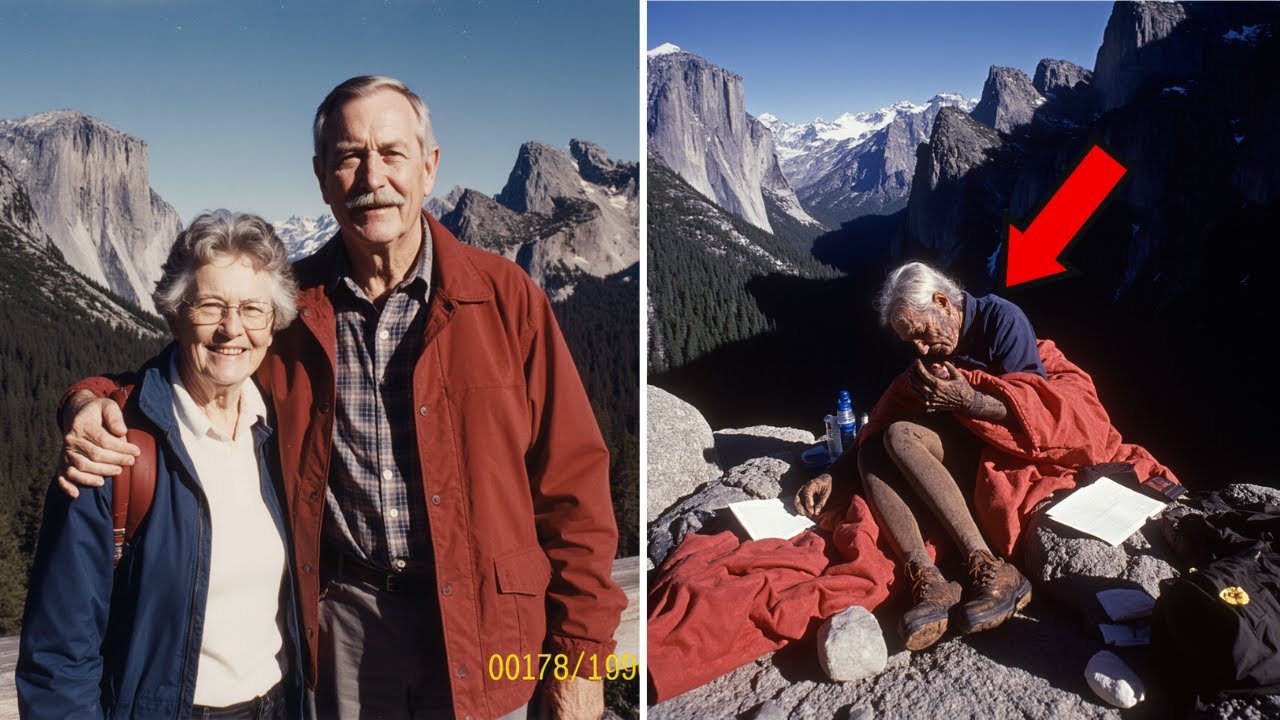

Era octubre de 2002. Cinco años de preguntas sin respuesta. Cinco años de huecos vacíos en las mesas de Navidad. Un adolescente, Jake, buscando el ángulo perfecto para una foto, vio algo que no pertenecía al paisaje inmaculado de granito y nieve de Yosemite. Un destello azul. Sintético. Antinatural. Al acercarse con su padre, el viento dejó de soplar, como si el mismo valle estuviera conteniendo la respiración.

Allí estaban.

No eran solo huesos. Era una escena congelada en el tiempo, una escultura macabra y devastadoramente hermosa de devoción humana. Él estaba tumbado, roto. Ella estaba a su lado, en posición fetal, momificada por el aire seco y helado de la altitud. Sus dedos, esqueléticos y rígidos, no buscaban calor. Buscaban contacto. Estaba aferrada con fuerza desesperada a la solapa de una vieja jaqueta roja. La jaqueta de su esposo.

Ella pudo haberse salvado. Tenía las piernas intactas. Tenía comida. Tenía agua. Podría haber bajado.

Pero Dorothy Thompson, de 68 años, tomó una decisión en esa cornisa helada que desafía todo instinto de supervivencia. Una decisión que resonaría más fuerte que cualquier grito de auxilio.

Ella eligió quedarse.

Cinco años antes. 15 de Octubre de 1997.

El aire sabía a promesas y pino fresco. Harold Thompson, de 71 años, ajustó las correas de su mochila, sintiendo ese vigor engañoso que a veces regala la vejez a los que se han cuidado.

—¿Segura que tienes el mapa, Dottie? —preguntó, con esa sonrisa que había derretido las defensas de ella hacía casi medio siglo.

Dorothy le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con la emoción de la aventura. —Lo tengo, Harry. Y tengo mi brújula. Y te tengo a ti. ¿Qué podría salir mal?

Eran una máquina bien engrasada. Cuarenta y ocho años de matrimonio. Habían criado hijos, enterrado padres, sobrevivido a crisis económicas y enfermedades. Yosemite era su patio de recreo, su catedral. Cloud’s Rest, con sus vistas vertiginosas, era solo otro desafío que conquistarían juntos.

El guarda forestal, Robert Chen, los había mirado con escepticismo esa mañana. —Es una ruta extenuante, señores. Dieciséis kilómetros. Mil metros de elevación. Si no vuelven a las cinco, me preocuparé.

—No se preocupe, hijo —había dicho Harold, dándole una palmada en el hombro—. Somos viejos, no estúpidos.

Esas palabras resonarían en la mente de Chen durante años.

La caminata comenzó como un sueño. El sol filtrándose entre las secuoyas gigantes, el crujido rítmico de sus botas sobre la tierra compacta. Pero la montaña es traicionera. Un desvío. Una roca que parecía familiar pero no lo era. Un sendero secundario que prometía un atajo y entregaba un laberinto.

A las 3:00 PM, el sueño se rompió.

—Harry, esto no está en el mapa —la voz de Dorothy tembló ligeramente. —Solo es un rodeo, Dottie. Mira, podemos bajar por esa cresta y conectar con el sendero principal.

Harold dio un paso. Solo uno. La tierra bajo su bota derecha, suelta y engañosa, cedió.

No hubo tiempo para gritar. Solo el sonido sordo y brutal de un cuerpo golpeando contra la roca, una, dos, tres veces. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, pesado, aterrador.

—¡HAROLD!

El grito de Dorothy desgarró la garganta del valle. Bajó deslizándose, ignorando las ramas que le arañaban la cara, el pánico bombeando ácido en sus venas. Lo encontró en una cornisa estrecha, 50 metros más abajo.

Estaba vivo. Pero estaba destruido.

Su pierna derecha estaba doblada en un ángulo que revolvió el estómago de Dorothy. Respiraba con dificultad, cada inhalación un silbido agónico que hablaba de costillas rotas y pulmones perforados.

—Dottie… —susurró él, con los ojos vidriosos por el shock—. Creo que… creo que me rompí.

Dorothy se arrodilló a su lado, sus manos temblando mientras acariciaba su rostro cubierto de polvo y sangre. —No te muevas, mi amor. No te muevas. Voy a curarte. Vamos a salir de esta.

Pero al mirar hacia arriba, a la pared de roca casi vertical por la que había bajado, y luego hacia abajo, al abismo que se abría a sus pies, la fría realidad se instaló en su pecho como una losa de concreto. Estaban atrapados.

La Espera

La primera noche fue una batalla contra el shock. La temperatura cayó en picada. Harold gemía en sueños, delirando por el dolor. Dorothy lo cubrió con todo lo que tenían: mantas térmicas, su propia ropa extra, hojas secas. Se acurrucó contra él, transfiriéndole cada caloría de calor que su cuerpo podía generar.

—Vete, Dottie —murmuró Harold en un momento de lucidez, bajo la luz cruel de las estrellas—. Tienes que subir. Busca ayuda. Déjame.

—Cállate, viejo tonto —respondió ella, apretando los dientes para no llorar—. No voy a ir a ninguna parte. Estamos juntos en esto.

Al tercer día, la esperanza comenzó a sangrar.

Harold ya no hablaba mucho. La infección y la hemorragia interna estaban ganando la batalla. Dorothy, lúcida y fuerte, se enfrentó a la elección más terrible de su vida. Podía intentar escalar. Podía intentar llegar a la civilización. Probablemente lo lograría.

Pero miraba a Harold. Miraba al hombre que le había sostenido la mano durante el parto de sus hijos. Al hombre que la había abrazado cuando murió su madre. Si se iba, él moriría solo. Moriría con miedo, mirando al cielo vacío, preguntándose si ella volvería.

Ella sacó una pequeña libreta de su mochila. Con manos entumecidas, comenzó a escribir.

18 de Octubre. Harold está sufriendo mucho. Le he dado toda el agua. Me pide que me vaya. Dice que me salve. Pero, ¿qué clase de vida sería esa? ¿Vivir sabiendo que lo dejé morir solo en el frío? No. Me quedo.

El Caos Abajo

Mientras tanto, en el valle, el infierno se desataba.

Jennifer, su hija, había volado desde Colorado. David, su hijo, desde Seattle. Estaban en la oficina del guarda forestal, con los ojos rojos y las caras demacradas por la falta de sueño.

—¡Tienen que buscarlos! —gritaba Jennifer, golpeando el mapa sobre la mesa—. ¡Mis padres son fuertes! ¡Están vivos!

—Estamos haciendo todo lo posible, señorita Thompson —la voz de la guarda Catherine Walsh era suave, pero firme—. Tenemos helicópteros, perros, voluntarios. Pero la tormenta…

La tormenta. El enemigo final. Nubes negras, cargadas de nieve, se acumulaban sobre los picos como un ejército invasor. Si los Thompson estaban heridos, la nieve no solo los ocultaría; los mataría.

—¡No pueden suspender la búsqueda! —suplicó David, su voz quebrándose.

Walsh bajó la mirada. —No puedo arriesgar a mis hombres en una ventisca de nivel cinco. Lo siento. Lo siento mucho.

Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer, cubriendo el mundo de blanco, Jennifer se sentó en la ventana de su habitación de hotel, mirando hacia la oscuridad impenetrable de las montañas.

—Papá, mamá… por favor, aguanten.

El Final

En la cornisa, la nieve trajo un silencio algodonoso. Harold había dejado de gemir hacía horas. Su respiración era superficial, errática.

Dorothy sabía que era el final. No había pánico. Solo una tristeza infinita y profunda, como el océano. Se acomodó mejor a su lado, ignorando el dolor agudo del hambre en su propio estómago, ignorando el frío que ya no sentía porque sus extremidades estaban congeladas.

—Harry —susurró al oído de él—. ¿Recuerdas nuestro viaje a Italia? ¿Recuerdas el sabor del vino en Florencia?

Harold abrió los ojos una última vez. Estaban nublados, pero por un segundo, ella vio al joven del que se había enamorado en 1950. —Te amo, Dottie —suspiró. Fue un exhalación de aire, no de voz.

Y luego, se fue.

Dorothy sintió el cambio exacto en el momento en que el alma de su esposo abandonó el cuerpo. El peso inerte. La quietud absoluta.

Gritó. Un grito que no salió de su garganta, sino que estalló dentro de su pecho, rompiendo lo que quedaba de su corazón. Pero no se movió. No se alejó del cuerpo.

Sacó la libreta una vez más. Sus dedos eran garras inútiles, la caligrafía apenas garabatos temblorosos.

21 de Octubre. Harold se ha ido. Mi amor se ha ido. Estoy sola. Pero no tengo miedo. Tengo frío, mucho frío. Podría haber bajado. Lo sé. Pero Jennifer, David… si leen esto, perdonen a su madre tonta. No podía dejarlo. Simplemente no podía. 48 años. No se terminan así. Me voy a quedar con él. Voy a abrazarlo hasta que el frío me lleve también.

Pasaron los días. Dorothy se fue apagando lentamente, como una vela sin oxígeno. No hubo lucha al final. Solo el sueño pesado de la hipotermia. En su último momento de consciencia, no sintió dolor. Sintió la textura áspera de la chaqueta de Harold bajo su mejilla. Olió su aroma, débil pero presente, debajo del olor a pino y nieve.

Cerró los ojos y se dejó ir, aferrándose a él con la fuerza de una promesa inquebrantable.

El Legado

Cuando Jake y su padre encontraron los cuerpos cinco años después, la noticia golpeó a Jennifer y David como un tren de carga. No era el final que esperaban. No era el milagro de encontrarlos vivos. Pero era… algo.

La forense, la Dra. Sarin, fue quien les entregó la verdad completa. —Su madre… —dijo, eligiendo sus palabras con cuidado mientras les entregaba la libreta de cuero, preservada milagrosamente—. Ella no tenía heridas fatales. Ella eligió quedarse.

Jennifer abrió la libreta. Las páginas crujieron, liberando el polvo de cinco años. Leyó las palabras finales de su madre en voz alta, en una habitación estéril de la morgue, mientras David lloraba en silencio en una silla.

“No podía dejarlo. Simplemente no podía.”

La imagen de los cuerpos, que la policía les permitió ver en fotografías, era desgarradora pero extrañamente reconfortante. No estaban tirados como muñecos rotos. Estaban juntos. Ella lo protegía incluso en la muerte.

El funeral fue multitudinario. Pero lo que todos recordaban no eran las flores ni los himnos. Era la historia. La historia de una mujer que miró a la muerte a la cara y dijo: “No me importa. Él es más importante”.

Meses después, Jennifer volvió a Yosemite. Caminó hasta el inicio del sendero Cloud’s Rest. El viento soplaba suave, moviendo las copas de los árboles. Ya no sentía la ira ardiente de los primeros años. Ya no sentía el abandono.

Miró hacia los picos nevados, brillantes bajo el sol de la tarde.

—Gracias, mamá —susurró—. Gracias por no dejarlo solo.

Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. La montaña se quedaba con sus cuerpos, sí. Pero el amor… ese tipo de amor feroz, irracional y absoluto, eso se lo habían llevado con ellos. Y al mismo tiempo, lo habían dejado como un regalo para el mundo.

Una lección grabada en hueso y hielo: El amor verdadero no es solo vivir juntos. A veces, es morir juntos para no tener que vivir separados.

En algún lugar, en el vasto silencio de la eternidad, Harold y Dorothy Thompson caminaban de nuevo. Sin dolor. Sin frío. Y, por fin, sin mapas que pudieran perderlos.