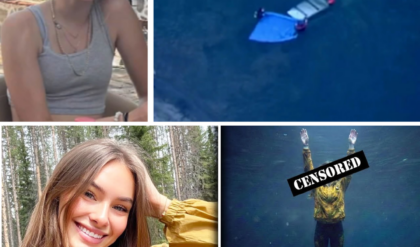

El sol se elevaba sobre Phoenix aquel viernes de junio de 2010, y Ray Larson y Nicole Edwards parecían irradiar una felicidad tranquila, casi cotidiana, que solo se percibe en quienes sienten que cada momento juntos es un regalo. Ray, diseñador gráfico, y Nicole, enfermera, llevaban dos años compartiendo su vida, y aquel fin de semana planeaban una escapada sencilla: conducir hacia el norte de Arizona, visitar el Gran Cañón y detenerse en pequeños rincones que prometieran recuerdos inolvidables.

Para ellos, no se trataba de aventuras extremas ni de desafíos imposibles; su pasión era más humilde y a la vez más íntima: montar su tienda de campaña, dormir bajo las estrellas y sentir el bosque como un refugio secreto lejos del ruido de la ciudad.

Empacaron con cuidado. Una tienda de campaña, dos sacos de dormir, un hornillo de camping, suficiente comida y agua, y una cámara para capturar cada instante. Cada objeto parecía elegido no solo por utilidad, sino también por el deseo de preservar su conexión: una bolsa de patatas fritas que compartirían en medio del bosque, una botella de agua que se pasarían entre risas, un mapa desplegado sobre el asiento delantero que se convertiría en la guía de su pequeña aventura romántica. Nada parecía fuera de lugar. Nada indicaba que aquel viaje cambiaría sus vidas para siempre.

Salieron por la mañana, con el Corolla plateado lleno de expectativas y risas contenidas. En la gasolinera del sur del Gran Cañón fueron vistos por última vez por un cajero que los recordó como una pareja normal, joven, confiada en la rutina del viaje. Compraron gasolina, una botella de agua, una bolsa de patatas fritas y continuaron su camino por la autopista 180 hacia el sur. Nadie los siguió, nadie los observó. Todo parecía transcurrir con la naturalidad de un fin de semana cualquiera.

Pero el silencio que siguió a esa última imagen de normalidad pronto se tornó inquietante. Cuando el domingo por la noche la llamada habitual de Nicole a su madre no llegó, la familia pensó primero en una cobertura deficiente. Quizás estaban en un lugar sin señal, quizás habían decidido prolongar un poco más el viaje. Sin embargo, el lunes por la mañana la preocupación se transformó en alarma. Ray y Nicole no aparecieron en sus trabajos. Las llamadas a sus teléfonos caían directamente en el buzón de voz, y sus tarjetas bancarias permanecían intactas, sin uso. Algo estaba terriblemente mal.

La búsqueda se inició de inmediato. Policía y voluntarios peinaron la vasta extensión del norte de Arizona: bosques densos, cañones profundos, zonas desérticas donde cada metro parecía una promesa de misterio y peligro. Helicópteros sobrevolaron la zona mientras los equipos de rastreo buscaban cualquier señal de vida o rastro del Toyota plateado. Sin embargo, todo lo que encontraron fue vacío. Ningún accidente, ninguna pista, ningún indicio de lucha o presencia de terceros. Era como si Ray y Nicole se hubieran desvanecido en el aire.

Una semana después, el 19 de junio, la primera pista tangible apareció: su coche, cerrado con llave, abandonado en un antiguo camino forestal a decenas de kilómetros de la última ubicación conocida. El hallazgo debió ofrecer respuestas, pero lo que encontraron dentro solo multiplicó el desconcierto.

Todo estaba intacto: la tienda de campaña, los sacos de dormir, mochilas con ropa, las carteras con dinero y documentos, y la bolsa de patatas fritas a medio comer. Las llaves del coche permanecían sobre el asiento del conductor. No había señales de lucha ni indicios de que alguien más hubiera estado allí. Todo lo que había parecía confirmar lo imposible: Ray y Nicole habían desaparecido dejando atrás todo lo que necesitaban para sobrevivir.

Los perros rastreadores siguieron un rastro desde el coche, pero este se perdió en cuestión de cientos de metros entre rocas y terrenos irregulares, imposibles de atravesar. No había huellas de terceros, ni rastros de un vehículo. Las huellas dactilares halladas pertenecían únicamente a la pareja. Los investigadores descartaron rápidamente teorías de accidente, desaparición voluntaria o fuga. Todo apuntaba a un misterio meticulosamente calculado: alguien los había detenido, y ese alguien conocía la zona a la perfección.

Durante semanas, la policía interrogó a todos los posibles testigos: empleados de gasolineras, turistas en campings cercanos, residentes de pequeños pueblos cercanos. No surgió nada. Ni un indicio, ni un testigo que recordara algo relevante. Incluso las teorías más elaboradas —encuentros con psicópatas, laboratorios clandestinos, asesinos en serie— se desmoronaban ante la absoluta falta de evidencia. Ray y Nicole habían desaparecido como si el bosque mismo los hubiera tragado.

La investigación se estancó. El caso, sin resolver, se convirtió en una leyenda local: la historia de la pareja devorada por el silencio de Arizona. Sus fotos permanecieron en tablones de anuncios y comisarías, recordatorios silenciosos de la fragilidad de la vida y la injusticia de la desaparición. Los años pasaron, y la esperanza de sus familias se desvaneció lentamente, reemplazada por la resignación de no tener respuestas.

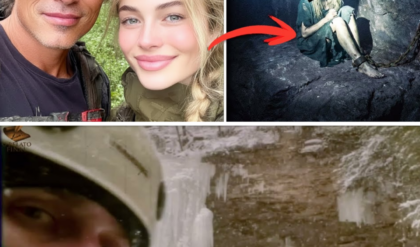

Pero la historia no terminaría allí. En octubre de 2021, once años después, un grupo de espeleólogos aficionados descendió por un pozo olvidado cubierto de maleza y rocas. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre el significado de la leyenda: dos sacos de dormir, uno azul y otro verde, cosidos a mano con hilo grueso, cuidadosamente apretados uno junto al otro.

La descomposición del aire, el olor a tierra húmeda y la certeza de que aquello no era un hallazgo ordinario llenaron de miedo a quienes bajaron por aquel pozo. La policía fue llamada de inmediato. Lo que estaba por descubrirse confirmaría los peores temores de todos: Ray Larson y Nicole Edwards habían estado allí, ocultos durante más de una década, víctimas de un crimen brutal y planificado con frialdad.

Cuando los sacos de dormir fueron finalmente elevados desde el fondo del pozo, el aire en la superficie se volvió pesado, como si cada persona presente sintiera el peso de los años y del silencio que había rodeado a Ray y Nicole. El olor a tierra húmeda, mezclado con la leve descomposición, hacía imposible ignorar lo que había dentro. Los expertos forenses llegaron inmediatamente y aseguraron cada detalle del hallazgo: las cremalleras cosidas a mano, la posición de los sacos, la ausencia de cualquier rastro de violencia en el exterior. Cada elemento parecía indicar que aquel crimen había sido planificado con precisión, no improvisado.

Cuando los sacos se abrieron, la confirmación fue devastadora. Restos humanos, identificados sin lugar a dudas mediante registros dentales, pertenecían a Ray Larson y Nicole Edwards. Después de 11 años de incertidumbre, la verdad se mostraba por fin, pero lejos de ofrecer consuelo, abrió un abismo de preguntas aún más profundas. Nadie podía explicar cómo habían terminado allí ni por qué nadie había sido visto durante su desaparición. La policía, que durante más de una década había trabajado sin pistas, ahora enfrentaba un caso más complejo que nunca: un doble asesinato con cuerpos escondidos durante días, cuidadosamente empaquetados como si fueran simples objetos.

La autopsia reveló un horror que incluso los detectives más experimentados tardaron en asimilar. Ray Larson había recibido un golpe contundente en la nuca, un trauma tan severo que cualquier posibilidad de supervivencia era imposible. Nicole Edwards presentaba signos claros de estrangulamiento, un acto silencioso y deliberado que contrastaba con la violencia brutal aplicada a Ray. La disparidad en los métodos era inquietante: fuerza bruta para él, control y precisión para ella. Esto hablaba de un asesino organizado, meticuloso, capaz de planificar y ejecutar su crimen con frialdad, y al mismo tiempo consciente de los riesgos de ser descubierto.

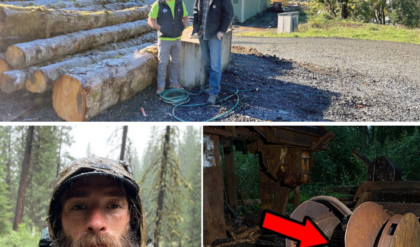

Lo más desconcertante llegó del informe entomológico y forense: los cadáveres no habían sido colocados en la mina inmediatamente tras su muerte. Permanecieron en otro lugar durante al menos 24 horas, y posiblemente hasta 48. Esto descartaba la teoría de un ataque impulsivo en el bosque. El asesino no actuó en un arrebato; había un escondite seguro donde podía almacenar los cuerpos sin riesgo de ser visto. Esa simple revelación cambió por completo la naturaleza del crimen: no se trataba de un psicópata errante, sino de alguien con un conocimiento profundo del área, alguien que sabía cómo moverse sin dejar rastros, alguien que tenía un espacio seguro para almacenar sus víctimas antes de deshacerse de ellas.

La mina, oculta por rocas y maleza, no era un lugar evidente ni accesible para cualquiera. Su descubrimiento requirió conocimiento del terreno, paciencia y planificación. El asesino debía ser un residente local o alguien con acceso regular a la zona, alguien que podía navegar por los bosques y caminos olvidados sin levantar sospechas. La distancia entre el coche abandonado y la mina, unos 80 kilómetros por caminos forestales, reforzaba esta idea. Solo un vehículo adecuado y un dominio del terreno podían permitir el traslado de los cuerpos.

Cada pieza del rompecabezas apuntaba a un hombre frío y calculador. No había señales de robo, pues todas las pertenencias de valor quedaron intactas. No había indicios claros de venganza personal. Ray y Nicole no tenían enemigos conocidos, ni secretos oscuros que pudieran explicar un acto de violencia tan extremo. La hipótesis más inquietante era la más simple y aterradora: habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se habían topado con alguien que vivía entre la normalidad de la sociedad, pero que escondía un lado oscuro y mortal.

La técnica de coser los cadáveres en sacos de dormir no fue un acto casual. No solo facilitaba el transporte, sino que también despersonalizaba las víctimas, transformándolas en un “cargamento” que podía ser manejado sin levantar sospechas. Cada puntada irregular y áspera hablaba de alguien que conocía la tarea de ocultar cuerpos y que no quería dejar evidencia. Era un toque final macabro de un plan meticuloso, un acto que combinaba practicidad con un extraño sentido de ritual.

Con los cuerpos recuperados y la causa de la muerte determinada, los investigadores reanudaron la búsqueda de pistas, revisando archivos, interrogando a testigos y examinando propiedades cercanas a la mina. Pero el tiempo había erosionado la memoria de quienes podrían haber sabido algo, y las propiedades investigadas no revelaron nada sospechoso. Nadie parecía tener un motivo, y ninguna coartada o conexión con el crimen emergía.

Los criminólogos comenzaron a trazar un perfil psicológico del asesino. Era alguien capaz de un control extremo, que actuaba con precisión quirúrgica en una situación de violencia máxima. Su capacidad para trasladar y ocultar los cuerpos indicaba fuerza física y conocimiento del terreno. Era metódico, paciente, organizado y, sobre todo, consciente de los riesgos. Este no era un ataque impulsivo; era un plan calculado, ejecutado con frialdad y con una certeza perturbadora de que no sería descubierto.

Cada hallazgo, cada pequeño detalle, parecía alejar la posibilidad de resolución inmediata. No había huellas dactilares, ni ADN útil, ni testigos confiables. El asesino había dejado atrás un rastro casi invisible, diseñado para desafiar a la justicia durante años. La historia de Ray y Nicole, que había comenzado como una escapada romántica, se había convertido en un ejemplo aterrador de cómo la normalidad puede ser arrebatada por la crueldad de un desconocido.

Y mientras las familias de las víctimas recuperaban al fin los restos de sus hijos, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién era el hombre que había esperado pacientemente el momento adecuado para arrebatarles la vida, y que había mantenido su secreto durante 11 años? La respuesta permanecía oculta, enterrada en algún lugar de los bosques de Arizona, tan silenciosa y mortal como la tierra que había ocultado a Ray y Nicole durante más de una década.

Con el paso de los años, el caso de Ray Larson y Nicole Edwards se convirtió en algo más que un expediente policial: se transformó en una leyenda sombría que flotaba sobre los bosques del norte de Arizona. Cada rincón del desierto parecía guardar un eco de su última escapada, cada sendero perdido susurraba la historia de la pareja que desapareció sin dejar rastro. Para sus familias, la recuperación de los restos ofreció un alivio parcial, pero la ausencia de justicia mantuvo la herida abierta. La pregunta sobre la identidad del asesino se convirtió en un peso silencioso que nadie podía quitarse de encima.

Los investigadores continuaron revisando cada detalle, pero el tiempo jugaba en su contra. Los recuerdos de los testigos se difuminaban, las pruebas físicas se degradaban, y la tecnología disponible en 2010 era limitada para rastrear a un criminal tan calculador. La realidad era aterradora: el asesino había planeado todo con tal precisión que incluso una década después, parecía imposible atraparlo. Cada año que pasaba reforzaba la sensación de impotencia, de que un monstruo caminaba libre entre personas comunes, llevando consigo un secreto inconfesable.

Sin embargo, la historia de Ray y Nicole también despertó algo inesperado: conciencia, vigilancia y unidad entre la comunidad. Los pueblos cercanos comenzaron a prestar más atención a los caminos solitarios, los campistas aprendieron a ser cautelosos y la leyenda de la pareja se convirtió en un recordatorio constante de que la naturaleza puede ser tanto refugio como trampa. Los amigos y familiares de las víctimas compartieron su historia para mantener viva la memoria de Ray y Nicole, asegurándose de que, aunque el asesino siguiera en la sombra, la pareja no sería olvidada.

El bosque sigue siendo silencioso, profundo, impenetrable para quienes no lo conocen. La mina donde se hallaron los sacos de dormir permanece cerrada, rodeada de advertencias y precauciones. Sin embargo, para aquellos que saben su historia, cada árbol, cada roca y cada sendero recuerda la fragilidad de la vida y el misterio insondable que a veces habita en la rutina diaria de personas aparentemente ordinarias.

Ray y Nicole, con su amor simple y su curiosidad por el mundo, fueron víctimas de un plan monstruoso, pero su recuerdo permanece vivo. Sus nombres y rostros continúan apareciendo en foros, en tablones de anuncios y en la memoria de quienes los conocieron. Y mientras el asesino sigue oculto, su crimen permanece como una advertencia silenciosa: la maldad puede existir en la normalidad, y los secretos más oscuros a veces se esconden en lugares tan comunes que nadie sospecharía.

Al final, la historia no ofrece respuestas completas, ni justicia inmediata, ni alivio total. Solo queda la certeza de que Ray y Nicole existieron, amaron, rieron y exploraron el mundo con inocencia, y que un día de junio, la vida que conocían fue arrebatada de manera cruel. El desierto de Arizona sigue guardando su secreto, y la verdad sobre el asesino permanece enterrada, esperando quizás algún día salir a la luz, pero hasta entonces, la memoria de la pareja y el misterio que los rodea continúan flotando en la sombra de los bosques, un recordatorio permanente de que el mal puede acechar donde menos se espera.