El año 1987 fue una época más simple, una era de hombreras, música pop y una confianza casi ingenua en las instituciones. En la pequeña y unida ciudad de San Rafael, nadie encarnaba esa confianza más que el oficial Damián Herrera.

Damián era más que un policía; era un pilar de la comunidad. Con 35 años, era el tipo de hombre que ayudaba a cambiar un neumático bajo la lluvia, que conocía el nombre de cada niño del barrio y que patrullaba las calles con una calma que hacía que todos se sintieran seguros.

Su vida personal parecía igualmente idílica. Estaba casado con su novia de la secundaria, Elena, una maestra de escuela, y tenían un hijo de seis años, Mateo, que idolatraba a su padre. Eran la familia perfecta.

Pero la perfección es un barniz frágil. Y la noche del 12 de noviembre de 1987, ese barniz se hizo añicos.

Era una noche terrible. Una tormenta feroz azotaba la región, convirtiendo los caminos en ríos y los ríos en torrentes furiosos. Damián estaba de servicio, patrullando las peligrosas carreteras secundarias cerca del río Altar, una zona conocida por sus inundaciones repentinas.

A las 10:17 p.m., su radio emitió un último mensaje entrecortado: “Control, aquí Unidad 7… La carretera está cediendo cerca del puente viejo… Voy a…” Y luego, solo estática.

La búsqueda comenzó de inmediato, pero la tormenta era demasiado violenta. Tuvieron que esperar al amanecer. Lo que encontraron al día siguiente confirmó los peores temores de todos.

El puente viejo, una estructura de madera y acero, se había derrumbado parcialmente. Y en el lecho fangoso del río, a casi un kilómetro aguas abajo, encontraron la patrulla de Damián, retorcida y medio sumergida. Las puertas estaban abiertas. De Damián, no había ni rastro.

La conclusión fue unánime y desgarradora: el oficial Herrera, en un acto de valentía, había estado intentando bloquear el puente cuando la riada se lo llevó. La corriente era tan poderosa que su cuerpo, presumiblemente, había sido arrastrado kilómetros río abajo, quizás hasta el mar.

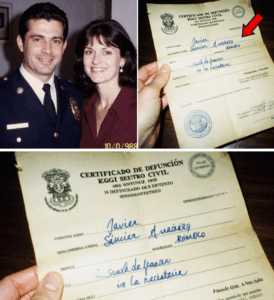

San Rafael se vistió de luto. Damián Herrera fue declarado muerto en acto de servicio. El funeral fue uno de los más grandes que la ciudad recordaba. Miles de personas asistieron. Como no había cuerpo, el ataúd permaneció cerrado, conteniendo solo su uniforme de gala. Elena, pálida y rota, recibió la bandera doblada de manos del jefe de policía. El pequeño Mateo, confundido, se aferraba a la mano de su madre.

San Rafael se vistió de luto. Damián Herrera fue declarado muerto en acto de servicio. El funeral fue uno de los más grandes que la ciudad recordaba. Miles de personas asistieron. Como no había cuerpo, el ataúd permaneció cerrado, conteniendo solo su uniforme de gala. Elena, pálida y rota, recibió la bandera doblada de manos del jefe de policía. El pequeño Mateo, confundido, se aferraba a la mano de su madre.

Damián Herrera se convirtió en una leyenda. Un héroe. Su nombre fue grabado en un monumento de bronce frente a la comisaría. Una pequeña placa fue colocada en el nuevo puente de hormigón que reemplazó al antiguo.

Para Elena, la vida se convirtió en una larga y silenciosa prueba de resistencia. El dolor inicial dio paso a una resignación sorda. Se aferró a su hijo y a la memoria de su esposo. Para Mateo, su padre no era un hombre; era un mito. Un mártir que había muerto salvando a otros.

Elena nunca volvió a salir con nadie. ¿Cómo podía alguien compararse con el héroe perfecto que era Damián? Vivía de la generosa pensión de viuda de policía, un dinero que aceptaba con una mezcla de gratitud y culpa.

Pasaron los años. El mundo cambió. El muro de Berlín cayó, nació internet, el 9/11 redefinió el miedo. San Rafael creció. Mateo dejó de ser un niño y se convirtió en un joven que, impulsado por el legado de su padre, decidió ingresar a la academia de policía.

Quince años. Una vida entera.

El año era 2002. Mateo, ahora con 21 años, estaba en su primer año de academia. Elena, sintiéndose por primera vez sola pero orgullosa, decidió tomarse unas vacaciones. Era algo que Damián y ella siempre habían soñado hacer: un viaje a la costa del Pacífico, a una ciudad lejana y soleada, a miles de kilómetros de la fría lluvia de San Rafael.

Eligió Arica, en el norte de Chile, una ciudad portuaria conocida por su clima perfecto. Era su tercer día allí. Estaba sentada en un café al aire libre en la plaza principal, leyendo un libro, sintiendo el cálido sol en su rostro. Se sentía casi en paz.

Entonces, escuchó una risa. No fue una risa cualquiera. Fue una carcajada profunda y estomacal, un sonido que conocía mejor que su propio nombre. Un sonido que no había escuchado en quince años, excepto en sus sueños.

Su sangre se heló. El libro cayó de sus manos. Levantó la vista. Al otro lado de la plaza, un hombre estaba de pie junto a un puesto de helados, dándole la espalda. Era más robusto de lo que recordaba, con el cabello más gris en las sienes, pero la forma en que se inclinaba, la forma en que su cabeza se echaba hacia atrás al reír… era Damián.

“No puede ser”, susurró ella. “Estoy alucinando. Es el sol”.

Pero no podía apartar la mirada. El hombre se giró. Llevaba bigote, algo que Damián siempre había odiado. Pero sus ojos… eran los mismos ojos marrones y cálidos. El hombre compró dos helados y caminó hacia un banco donde una mujer más joven y dos niños pequeños lo esperaban. Les dio los helados y alborotó el cabello del niño.

Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se levantó, sus piernas temblando. Cruzó la plaza, su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. No sabía qué iba a decir. ¿Estaba loca?

Se paró a unos metros de distancia. El hombre levantó la vista y la vio. La sonrisa desapareció de su rostro. El helado se le resbaló de la mano y cayó al pavimento. El color desapareció de su cara, dejando una palidez enfermiza. Sus ojos se abrieron con un terror que Elena reconoció: el terror de ser descubierto.

“¿Elena?”, susurró él, y el sonido de su propia voz diciendo su nombre fue la confirmación final. Era él.

El héroe de San Rafael. El hombre muerto en el río. Su esposo. “Damián”, dijo ella, y su voz fue apenas un susurro roto.

La nueva esposa miraba entre ellos, confundida. “¿Pasa algo, Roberto? ¿Conoces a esta señora?”. Roberto.

La historia que se derrumbó en esa plaza fue más violenta que cualquier tormenta. Damián, o Roberto, como se llamaba ahora, no pudo mentir. La verdad salió a borbotones en una confesión susurrada y desesperada en una esquina de la plaza, mientras su nueva familia observaba con creciente horror.

No hubo un acto de heroísmo en 1987. No hubo intento de salvar a nadie. La verdad era sórdida, patética y devastadora.

Damián no era el policía perfecto. Tenía un vicio secreto: las apuestas. Se había endeudado profundamente, no con bancos, sino con gente peligrosa. Prestamistas que no aceptaban planes de pago. Le habían dado un ultimátum. Iban a ir a por su familia.

Vio la tormenta de esa noche no como una amenaza, sino como una oportunidad. Era su salida.

Condujo su patrulla hasta el puente. Fingió la llamada de radio. Luego, con el motor aún en marcha, puso una piedra en el acelerador y vio cómo su coche se precipitaba al río embravecido. Él nunca estuvo dentro.

Condujo su patrulla hasta el puente. Fingió la llamada de radio. Luego, con el motor aún en marcha, puso una piedra en el acelerador y vio cómo su coche se precipitaba al río embravecido. Él nunca estuvo dentro.

Mientras la ciudad lloraba al héroe, él estaba en un autobús nocturno con una mochila llena de dinero que había estado desviando de un fondo de pruebas de la policía. Cruzó la frontera, se inventó un nuevo nombre, una nueva historia, y comenzó de nuevo.

“Era la única manera”, sollozó él frente a Elena, un hombre de 50 años que de repente parecía un niño asustado. “Era para protegerlos. Iban a hacerles daño. ¡Y ahora tú lo has arruinado todo!”.

La justificación fue casi peor que la mentira. Se dio cuenta de que Elena no solo lo había perdido como esposo; había perdido al héroe. Su hijo, Mateo, estaba a punto de perder al padre que idolatraba.

La pensión que habían recibido durante 15 años no era un beneficio por heroísmo; era un fraude. Era dinero robado, basado en una mentira que él había creado.

Elena no gritó. No lloró. Sintió un frío absoluto. Miró al hombre que había sido el amor de su vida, al padre de sus hijos, al fantasma que la había mantenido prisionera durante 15 años. “Mateo está en la academia de policía”, dijo ella con voz vacía. “Quiere ser como tú”.

Esa frase pareció romperlo. Elena se dio la vuelta y caminó de regreso a su hotel. Hizo dos llamadas. La primera, a su hijo Mateo. La segunda, al jefe de policía de San Rafael.

La extradición fue rápida. El escándalo destrozó la ciudad. El hombre que regresó a San Rafael no era Damián Herrera, el héroe. Era un criminal esposado, un fantasma avergonzado que tuvo que enfrentarse a la ciudad que había engañado.

Su nueva familia quedó destrozada. Su antigua familia fue destruida por segunda vez. El juicio fue corto. Fraude, deserción, robo. El nombre de Damián Herrera fue borrado del monumento de bronce frente a la comisaría. La placa en el puente fue retirada.

Para Elena, el cierre no trajo paz. El hombre que amaba había muerto dos veces. La primera vez, en 1987, como un héroe en el río. La segunda, en 2002, como un cobarde en una plaza soleada. La segunda muerte fue, con mucho, la peor.