El año era 1973. El mundo era un lugar de teléfonos de disco, televisores en blanco y negro y una sensación de estabilidad que parecía inquebrantable. En la próspera ciudad de Villa Clara, ninguna figura representaba mejor esa estabilidad que el Dr. Arturo Benavides.

A sus 48 años, Arturo era el jefe de cirugía del Hospital San Lucas, un hombre de manos firmes, mente brillante y una reputación impecable. Era meticuloso en el quirófano y en su vida. Tenía una esposa, Sofía, que adoraba, dos hijos adolescentes y una hermosa casa con vistas a las colinas. Su coche, un flamante Mercedes-Benz verde oscuro, era un símbolo de su éxito ganado con esfuerzo.

La noche del 4 de noviembre de 1973 fue, al principio, extraordinariamente ordinaria. El Dr. Benavides había completado una cirugía compleja de ocho horas. Salió del hospital pasadas las 9 p.m., visiblemente cansado pero satisfecho. Saludó a la enfermera del turno de noche, se frotó los ojos y le dijo que “por fin iba a casa a cenar”.

Se subió a su Mercedes verde. Las luces traseras desaparecieron en la bruma de la noche. Arturo Benavides nunca llegó a casa.

La desaparición de un hombre como el Dr. Benavides no fue un susurro; fue una explosión. A la mañana siguiente, cuando Sofía, con los ojos hinchados por el pánico y la falta de sueño, denunció su desaparición, la ciudad entró en estado de shock.

El detective a cargo, un hombre curtido llamado Miguel Ramos, asumió que sería un caso rápido. Un hombre de la talla de Arturo no desaparecía sin motivo.

La investigación inicial se centró en tres teorías, cada una más inquietante que la anterior.

La primera: un secuestro. Arturo era un hombre adinerado. ¿Quizás alguien lo había secuestrado para pedir un rescate? Ramos hizo instalar un equipo de escucha en la casa de los Benavides, esperando una llamada que nunca llegó. Los días pasaron. El silencio era absoluto.

La segunda: un crimen pasional o una venganza. Ramos investigó la vida del doctor. Entrevistó a colegas, pacientes y amigos. Lo que encontró fue casi frustrante: el hombre era universalmente respetado. No tenía enemigos conocidos, ni deudas de juego, ni vicios ocultos. Era, sencillamente, un buen hombre.

La tercera, y la más dolorosa para Sofía: la huida voluntaria. ¿Tenía Arturo una segunda vida? ¿Se había derrumbado bajo la presión de su trabajo y había decidido abandonarlo todo? Sofía se negó a aceptarlo. “Él adoraba a sus hijos. Nunca haría eso”, repetía entre sollozos. Revisaron sus cuentas bancarias. No había retirado grandes sumas de dinero. Su pasaporte estaba en el cajón de su escritorio.

La tercera, y la más dolorosa para Sofía: la huida voluntaria. ¿Tenía Arturo una segunda vida? ¿Se había derrumbado bajo la presión de su trabajo y había decidido abandonarlo todo? Sofía se negó a aceptarlo. “Él adoraba a sus hijos. Nunca haría eso”, repetía entre sollozos. Revisaron sus cuentas bancarias. No había retirado grandes sumas de dinero. Su pasaporte estaba en el cajón de su escritorio.

La policía peinó todas las carreteras que llevaban del hospital a su casa. Buscaron señales de un derrape, un accidente, un coche abandonado. No encontraron nada. Ni una mancha de aceite, ni un trozo de cristal roto.

El Mercedes verde oscuro, y el doctor que lo conducía, se habían evaporado en el aire de la noche. Los meses se convirtieron en años.

La vida de la familia Benavides quedó congelada en un limbo agonizante. Sofía se convirtió en la “viuda del fantasma” de Villa Clara. Se negó a mudarse, mantuvo el despacho de Arturo intacto, esperando que la puerta se abriera y él entrara, pidiendo disculpas por la tardanza.

Sus hijos crecieron bajo la sombra de la desaparición de su padre. Tuvieron que lidiar no solo con el dolor de su ausencia, sino también con los susurros del pueblo. ¿Su padre era un criminal? ¿Un cobarde que los abandonó?

El caso del Dr. Benavides se convirtió en la leyenda más oscura de Villa Clara. Se enfrió, se archivó y pasó a formar parte del folclore local. El detective Ramos se jubiló, y el expediente fue su único y gran fracaso.

Pasaron veintiún años.

El mundo era irreconocible. El muro de Berlín había caído, internet estaba naciendo y los teléfonos móviles comenzaban a aparecer. Era 1994. Los hijos de Arturo eran adultos con sus propias familias. Sofía era ahora una abuela, una mujer elegante cuyo dolor se había asentado en una tristeza silenciosa.

Ese verano, la región sufrió la peor sequía en setenta años. El calor era implacable. Los ríos se convirtieron en arroyos y los lagos retrocedieron a niveles nunca vistos.

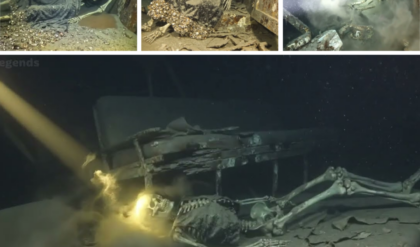

El Lago Escondido, un embalse profundo y turbio a unos quince kilómetros de la ruta habitual del doctor, no fue la excepción. El nivel del agua bajó más de diez metros, revelando orillas fangosas y secretos que el agua había guardado durante décadas: barcos de pesca hundidos, coches robados… y algo más.

Fue un sábado por la tarde cuando dos adolescentes que caminaban por la nueva línea de costa vieron un destello metálico. No era una lata. Era algo grande, hundido en el lodo espeso. El techo de un coche. Llamaron a la policía.

Cuando el equipo de recuperación llegó, la noticia ya se había extendido. Una grúa pesada se posicionó en la orilla. Sofía Benavides fue notificada. Condujo hasta el lago, con el corazón latiéndole en la garganta por primera vez en dos décadas.

La operación fue lenta. Las cadenas se tensaron, el motor de la grúa rugió. Con un sonido de succión nauseabundo, el lodo soltó su presa. Un coche emergió del agua. No estaba destrozado. Estaba cubierto de óxido, algas y barro, pero estaba intacto.

Era un Mercedes-Benz. Verde oscuro. La matrícula, ilegible al principio, fue limpiada. Coincidía. Era el coche de Arturo. Sofía dejó escapar un sollozo que había contenido durante 21 años.

El coche fue depositado en la orilla como una ballena varada. El silencio era absoluto, roto solo por los clics de las cámaras de la policía. Las ventanas estaban todas subidas. Las puertas, selladas por la presión y el óxido.

Un bombero, con una herramienta especial, rompió la ventanilla del conductor. El agua estancada y el lodo salieron a borbotones. El nuevo detective, un hombre joven llamado Vega, iluminó el interior con su linterna. Y allí, desplomado sobre el volante, estaba.

Los restos esqueléticos del Dr. Arturo Benavides. Seguía en su asiento, vestido con los restos de su traje de hospital. Era un cierre. Un final trágico para el misterio. El detective Vega se preparó para escribir el informe: accidente. El doctor, cansado tras la cirugía, debió tomar un giro equivocado en la oscuridad, se salió de la carretera y se hundió en el lago. Una tragedia simple.

Pero algo no cuadraba. “No hay daños en la parte delantera”, dijo un oficial. “El coche no chocó. Simplemente… entró”. Vega se acercó más. Las llaves seguían en el contacto, pero estaban en la posición de “apagado”.

Pero algo no cuadraba. “No hay daños en la parte delantera”, dijo un oficial. “El coche no chocó. Simplemente… entró”. Vega se acercó más. Las llaves seguían en el contacto, pero estaban en la posición de “apagado”.

“No conducía cuando se hundió”, susurró Vega. Un forense abrió con cuidado la puerta del copiloto. El interior era una cápsula del tiempo fangosa. En el asiento del pasajero había un maletín de cuero. El maletín del doctor. Con sumo cuidado, lo sacaron. Estaba increíblemente pesado por el agua.

Lo llevaron a una mesa de análisis. Lo abrieron. Dentro, protegidos por una bolsa de plástico que, milagrosamente, había resistido parcialmente, había un conjunto de papeles. No eran documentos financieros. No eran cartas de una amante.

Eran radiografías. Y un historial médico. Vega miró el nombre en la carpeta. El paciente era: “Arturo Benavides”.

El detective, confundido, empezó a leer el diagnóstico, escrito con la letra pulcra y firme del propio doctor. Arturo Benavides, el mejor cirujano de la región, se había diagnosticado a sí mismo.

Tenía un glioblastoma multiforme. Un tumor cerebral agresivo e inoperable. El pronóstico, anotado al margen, era devastador: “6-9 meses. Pérdida de función motora. Pérdida de memoria. Demencia”.

De repente, la escena en el coche cobró un sentido aterrador. El 4 de noviembre de 1973 no fue un accidente. No fue un secuestro. Fue una última cirugía.

El Dr. Benavides, el hombre de control y precisión, supo que su mente, su activo más preciado, le iba a ser arrebatada. No podía permitir que su familia lo viera deteriorarse, que el hombre brillante que conocían se convirtiera en una cáscara vacía.

Esa noche, después de su última operación exitosa, el Dr. Benavides no condujo a casa. Condujo hasta el Lago Escondido, aparcó en la rampa para botes, apagó el motor y dejó que el coche se deslizara silenciosamente hacia la oscuridad.

El coche no estaba “intacto” por accidente. Estaba intacto porque había sido un entierro controlado. Sofía, al enterarse de la verdad, sintió un nuevo tipo de dolor. Los 21 años de incertidumbre, de preguntarse si la había abandonado, fueron reemplazados por la comprensión de un acto de desesperación tan profundo, tan solitario.

El misterio del Dr. Benavides se había resuelto. No fue asesinado. Pero tampoco fue un simple accidente. Fue la última decisión calculada de un hombre que decidió irse mientras aún era él mismo, llevándose su devastador secreto al fondo del lago.