Hay lugares que parecen existir fuera del tiempo, enclavados en el silencio de las montañas, donde el eco del mundo moderno apenas llega. El Internado de San Cristóbal de la Cima era uno de esos lugares. Fundado en 1890 en lo alto de una cordillera remota, era una institución austera, dirigida con mano de hierro por una orden religiosa que valoraba la disciplina por encima de todo. Sus alumnos, 52 chicos de entre 10 y 17 años, eran hijos de familias que buscaban forjar el carácter de sus hijos contra el yunque del aislamiento y el estudio riguroso.

En 1972, ese aislamiento se convirtió en una tumba. El invierno de ese año no fue normal. Fue bíblico. A principios de diciembre, una tormenta de nieve de una ferocidad nunca vista azotó la región. Durante nueve días, el cielo se rasgó y el mundo desapareció bajo un manto blanco. San Cristóbal de la Cima, accesible solo por un único y traicionero camino de montaña, quedó completamente aislado.

Cuando la nieve amainó, justo antes de Navidad, los primeros autobuses de los padres comenzaron el lento ascenso para recoger a sus hijos. Esperaban encontrar historias de aburrimiento y hogueras crepitantes. Encontraron el silencio.

La escena que recibió a los padres y a la Guardia Civil, que llegó poco después, era incomprensible. El internado estaba intacto, pero vacío. En el gran comedor, las mesas estaban puestas para el desayuno. Jarras de leche congelada. Pan duro en las cestas. En los dormitorios, las camas estaban deshechas, los pijamas arrugados en el suelo, como si los chicos se hubieran levantado con prisa. En la cocina, las ollas de la cena de la noche anterior seguían en los fogones.

Pero de los 52 estudiantes y los 8 monjes que formaban el personal, no había ni rastro. Sesenta personas se habían desvanecido en el aire de la montaña. La investigación inicial fue un ejercicio de frustración desesperada. El detective al mando, un hombre llamado Miguel Herrera, se enfrentó a un enigma imposible.

La primera teoría fue la huida. ¿Habían intentado escapar de la tormenta, perdiéndose en la ventisca? Pero un rastreo meticuloso del perímetro no reveló ni una sola huella humana. La nieve que rodeaba el edificio estaba virgen. Nadie había salido.

La segunda teoría fue un crimen. ¿Un secuestro masivo? Era logísticamente absurdo. ¿Cómo sacar a 60 personas de un edificio en la cima de una montaña, en medio de la peor tormenta del siglo, sin dejar una sola marca de vehículo, una sola fibra?

La tercera teoría era la más temida: un accidente interno. Se revisaron las calderas. Nada. ¿Un envenenamiento? Pero, ¿dónde estaban los cuerpos? Los equipos de rescate peinaron cada metro cuadrado del edificio, desde el ático hasta los almacenes. Forzaron cada armario. No encontraron nada.

El caso del “Internado Fantasma” se convirtió en una leyenda nacional. Las familias, atrapadas en un limbo de dolor sin cierre, exigieron respuestas que nadie podía dar. Se habló de histeria colectiva, de sectas, incluso de fenómenos sobrenaturales. Pero la verdad seguía oculta.

El tiempo pasó. Las familias envejecieron, el dolor se asentó en una cicatriz sorda. El Internado de San Cristóbal fue clausurado, sus puertas selladas con tablones y cadenas. La naturaleza comenzó a reclamar el edificio, y la hiedra cubrió las ventanas rotas. La historia se convirtió en un cuento de fantasmas para asustar a los excursionistas.

Treinta y cinco años. Una generación entera. El año era 2007. El mundo era otro. La propiedad, abandonada durante décadas, fue finalmente comprada por una empresa promotora que planeaba construir un hotel de lujo en el emplazamiento, aprovechando las vistas espectaculares. Antes de que las excavadoras pudieran derribar la estructura maldita, un equipo de arquitectos e ingenieros fue enviado para evaluar los cimientos del edificio original.

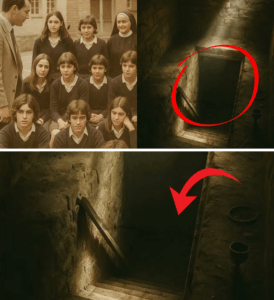

El equipo estaba dirigido por Elena Vargas, una arquitecta joven y pragmática que no creía en fantasmas, solo en planos. Mientras revisaba los antiguos planos del siglo XIX en el ayuntamiento del valle, notó una anomalía. Los planos originales de la capilla del internado—un edificio de piedra anexo al dormitorio principal—mostraban algo que no había visto en su inspección visual.

Debajo del altar mayor, los planos indicaban un “cripta” o sótano de almacenamiento, común en edificios de esa época. Pero cuando Elena había estado en la capilla en ruinas, el suelo era de losas de granito sólidas. No había escaleras. No había puerta. No había ninguna entrada visible.

Intrigada, volvió al lugar. Llevó a su equipo. Comparando los planos con el suelo polvoriento, se dieron cuenta de que una sección del suelo, justo delante del altar, tenía un patrón de mampostería diferente. Las juntas eran casi invisibles, pero estaba allí. Había sido sellado. Y sellado desde fuera.

Un escalofrío recorrió al equipo. Obtuvieron permiso para investigar. Trajeron un taladro de percusión y abrieron un pequeño agujero exploratorio. Lo que salió de ese agujero no fue aire viciado. Fue el olor inconfundible de la muerte, contenido durante 35 años. La policía fue llamada de inmediato. La escena, antes un proyecto de demolición, se convirtió en una excavación forense masiva.

Con maquinaria pesada, levantaron las losas de granito que habían sellado la entrada durante décadas. Revelaron una escalera de piedra que descendía a una oscuridad absoluta. Los primeros en bajar fueron los forenses, equipados con trajes de protección y tanques de oxígeno. La oscuridad dio paso a una escena congelada en el tiempo.

El sótano era grande, con techos abovedados. Y no estaba vacío. Allí estaban. Los 52 estudiantes y los 8 monjes.

No estaban esparcidos. No había signos de pánico ni de lucha. Estaban acurrucados juntos, en grupos, envueltos en mantas de lana de los dormitorios. Algunos estaban en camastros improvisados. En una esquina, había cajas de comida de la despensa y varias linternas de queroseno apagadas. Parecían dormidos. Sesenta esqueletos que habían ido a dormir y nunca habían despertado.

El misterio de la desaparición se había resuelto. Pero había creado uno nuevo: ¿Por qué? ¿Qué los llevó a ese sótano y qué los mató tan silenciosamente? La respuesta se encontró en las manos de un esqueleto acurrucado cerca de la puerta, el del director, el Padre Gregorio. Sostenía un diario de cuero.

El equipo forense transcribió las últimas y temblorosas entradas. Y la verdad, más trágica que cualquier leyenda de fantasmas, finalmente salió a la luz. Era el tercer día de la tormenta. El diario de Gregorio describía un frío apocalíptico. La vieja caldera del internado, sobrecargada, había explotado. El edificio principal perdió toda la calefacción.

Las temperaturas en los dormitorios cayeron en picado. El viento aullaba a través de las ventanas. Los niños más pequeños empezaban a mostrar signos de hipotermia. El Padre Gregorio tomó una decisión desesperada. Recordó el antiguo sótano de la capilla. Estaba bajo tierra, aislado del viento, y creía que sería más cálido.

Organizó el traslado. Con una calma heroica, los monjes y los estudiantes mayores trasladaron a los 52 chicos, junto con todas las mantas, abrigos y alimentos que pudieron llevar. Se instalaron en el sótano para “esperar a que pasara la tormenta”. Trajeron las linternas de queroseno para tener luz y algo de calor.

La primera noche, según el diario, fue casi una aventura. Cantaron himnos para mantener el ánimo. Pero cometieron un error fatal, nacido de la desesperación.

Para protegerse de la corriente de aire helado que se filtraba por la única puerta, la sellaron. Usaron masilla y trapos desde el interior. Lo que no sabían, o lo que el pánico les hizo olvidar, era que ese sótano no tenía más ventilación.

La última entrada del diario fue escrita con una letra casi ilegible, la mano temblando no por el frío, sino por la falta de oxígeno. “14 de diciembre. El aire… es pesado. Los niños pequeños se han dormido. Las linternas apenas arden. Tan… tan sueño. Dios… ten piedad de nuestras almas”.

No murieron de hambre. No murieron de frío. Las sesenta personas, en su refugio improvisado, consumieron lentamente todo el oxígeno de la habitación sellada. Las linternas de queroseno aceleraron el proceso, quemando el aire vital y liberando monóxido de carbono. Murieron envenenados por el aire que respiraban, uno por uno, pacíficamente, mientras dormían.

El mundo exterior, sin saberlo, selló su destino. Cuando la policía realizó la búsqueda inicial, nunca vieron la entrada sellada. Y cuando el internado fue abandonado, la nieve y los escombros cubrieron la entrada, ocultándola de la vista, hasta que el edificio mismo fue olvidado.

El descubrimiento en 2007 reabrió las heridas de 1972. Los padres, ahora ancianos, que habían pasado 35 años buscando un fantasma, finalmente recibieron los restos de sus hijos. El internado no había sido víctima de un monstruo, sino de un acto desesperado de supervivencia que salió terriblemente mal. La capilla, destinada a ser su salvación, se había convertido en su sarcófago.