El Desierto de Chihuahua, con su apodo místico de Zona del Silencio, es una tierra de leyendas, de horizontes que se pierden en el sol abrasador y de secretos guardados celosamente por la inmensidad. En 2010, ese vasto e inexpugnable territorio mexicano se convirtió en el escenario de uno de los misterios más angustiantes y mediáticos del país: la ausencia prolongada de Ana Sánchez y Diego Ramos, una joven pareja de la Ciudad de México que había viajado buscando inspiración y aventura.

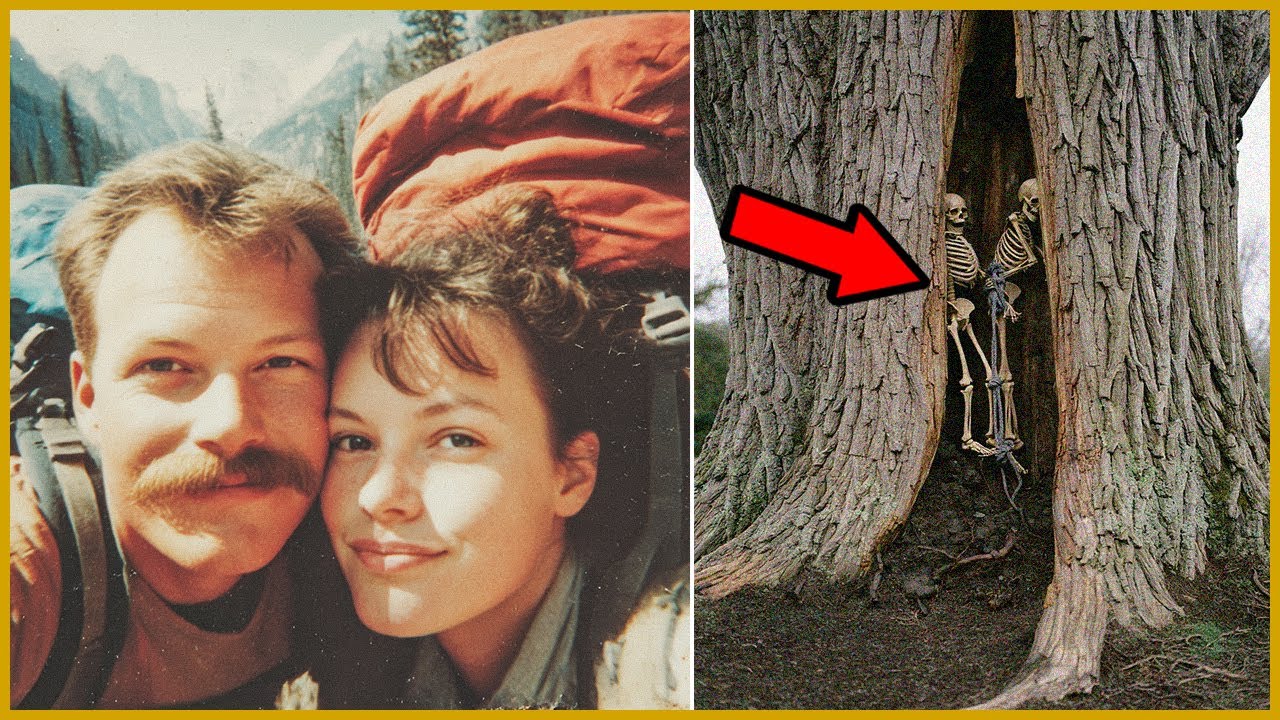

Ana, de 26 años, era una fotógrafa emergente, cautivada por la luz brutal y las texturas irreales del desierto. Diego, de 28, un escritor con la pluma lista para capturar las historias de la vida real. Ambos, cansados de la vorágine capitalina, vivían para las escapadas que los llevaban a los rincones más indómitos del país. En esa ocasión, el destino elegido era la vasta y desolada región de la Sierra Madre Occidental, un área donde la naturaleza domina y la presencia humana se diluye en la vastedad.

El 18 de junio de 2010, enviaron los últimos mensajes a sus padres: “Ya llegamos, esto es increíble. Les queremos, hablamos pronto.” Se registraron en un modesto hospedaje en un pueblo cercano a la zona de exploración, llenos de risas y planes. Su objetivo era recorrer una ruta poco transitada, en busca de los mejores encuadres para Ana, armados solo con una mochila con agua, algo para picar y, por supuesto, la cámara de Ana. Iba a ser un viaje de tres días, pero se transformó en un silencio que se prolongó por siete largos años.

La Tierra que Se Tragó la Esperanza

El domingo, el día prometido para su regreso, pasó sin llamadas. El lunes, la preocupación de sus familias se transformó en pánico. La madre de Diego llamó al hospedaje y la confirmación llegó como un golpe frío: la pareja no había regresado ni había dejado su habitación; sus pertenencias estaban intactas. Esa misma noche, las autoridades locales iniciaron una búsqueda que pronto se convertiría en un fracaso estrepitoso.

Lo primero que encontraron fue el coche de la pareja, un viejo sedán, estacionado al inicio de una ruta de acceso a una zona de alto valor natural. Las puertas estaban cerradas. Dentro, en la guantera, estaba la cartera de Diego, con dinero y documentos, y su libreta de notas. Todo parecía indicar que habían salido a dar un simple paseo y estaban a punto de volver. Simplemente se habían evaporado.

Se puso en marcha una operación de búsqueda masiva con voluntarios, guardabosques y efectivos de la policía. El calor era brutal, con temperaturas superiores a los 40ºC. Los perros rastreadores se mostraron inquietos, girando en círculos cerca del coche y perdiendo el interés. Era como si las huellas se interrumpieran justo al lado del vehículo, sugiriendo una sustracción rápida y metódica.

A pesar de las intensas jornadas, no se encontró nada: ni un rastro, ni una tela, ni un fragmento de botella. Las hipótesis se agotaron: ¿accidente, deshidratación, acto violento? Ninguna teoría encajaba con la ausencia total de evidencia física. El caso se sumó a la larga y dolorosa lista de desapariciones en zonas de difícil acceso en México. La indiferencia oficial pronto prevaleció, y las familias de Ana y Diego se quedaron en el peor de los infiernos: la ignorancia absoluta y el vacío de la ausencia prolongada.

La Doble Cara del Custodio

Entre los que dirigían la búsqueda en el lugar se encontraba Ricardo Valdez, un custodio veterano del área, un hombre de unos 45 años con el rostro curtido por el sol del desierto y ojos que transmitían una calma inquietante. Llevaba más de 20 años en la zona y la conocía como la palma de su mano.

Valdez se convirtió en la cara pública de la tragedia. Hablaba con la prensa y con los padres de la pareja con una discreción que rozaba la profesionalidad impecable, asegurando personalmente que se estaba haciendo lo imposible. Su presencia constante y su aparente empatía eran un faro para los afligidos. Él, mejor que nadie, repetía la misma frase con un tono de sabiduría trágica: “El desierto sabe guardar sus secretos. A veces se lleva a las personas y nunca sabremos el porqué.”

Nadie, ni la prensa ni los voluntarios, podía imaginar que Ricardo Valdez, el hombre en quien confiaban para encontrar a sus hijos, era el autor de ese secreto, el arquitecto de esa terrible sustracción.

La Intervención Divina de la Naturaleza

Pasaron siete largos años de silencio, de vacío ensordecedor. La historia de Ana y Diego se había convertido en una leyenda de la Zona del Silencio, una advertencia de los peligros que la inmensidad de la naturaleza y la maldad humana ocultan.

Entonces, en una calurosa noche de julio de 2017, la naturaleza decidió hablar, desafiando a la impunidad. Un rayo partió el cielo sobre la Sierra y cayó directamente sobre uno de los árboles más antiguos y grandes de la zona, un mezquite centenario, situado a varios kilómetros del lugar donde se encontró el coche de la pareja.

A la mañana siguiente, un joven vigilante que realizaba su ronda se acercó al árbol partido. El tronco tenía una enorme grieta que revelaba una cavidad hueca en su interior. En la penumbra, al encender la linterna, el joven lanzó un grito ahogado. En el hueco del tronco, entrelazados en lo que parecía ser un último y doloroso abrazo, yacían las osamentas entrelazadas de dos personas.

La noticia se difundió instantáneamente. El caso de Ana y Diego volvía a abrirse de la manera más dramática. Forenses e investigadores acordonaron la zona. Entre los restos de ropa descompuesta y huesos, se encontró, milagrosamente conservada, la cámara de Ana. La identificación fue rápida: las fichas dentales confirmaron que las osamentas pertenecían a Ana Sánchez y Diego Ramos. El cierre de siete años de incertidumbre había llegado, pero fue reemplazado por la pregunta más terrible: ¿Cómo llegaron allí?

La Prueba del Acto Violento

La versión inicial de que la pareja se había refugiado del mal tiempo en el tronco fue rápidamente descartada. La única abertura anterior al impacto del rayo se encontraba a casi 3 metros de altura. Era imposible que dos adultos hubieran entrado por sí mismos.

El examen forense de las osamentas reveló la verdad atroz. En el cráneo de Diego se encontró una abolladura, característica de un golpe con un objeto contundente. En varias costillas de Ana, había fracturas que muy probablemente se produjeron en vida. Ya no era un caso de perecimiento accidental; era una investigación por acto violento doble, un crimen meticulosamente orquestado.

El Detective Manuel Morales, un investigador metódico y ajeno a la investigación original, tomó el caso. Volvió a interrogar a todos los involucrados, poniendo el foco en el personal del parque. Ricardo Valdez fue uno de los primeros en su lista, y su excesiva calma pronto se convirtió en la pista más valiosa de Morales.

El verdadero avance provino de la cámara de Ana. Los especialistas lograron recuperar las últimas fotos. La última era una toma borrosa, tomada con prisa, que solo mostraba parte de la silueta de un hombre vestido de custodio de espaldas a la cámara.

La Obsesión, los Celos y el Eslabón Perdido

El Detective Morales tiró del hilo del uniforme. Al investigar los archivos de correo electrónico de Ana, se topó con un hallazgo escalofriante: varios meses antes, Ana había viajado sola y había escrito en su blog sobre un custodio “increíblemente servicial” que le había mostrado sitios secretos. El rostro borroso en la foto de su blog era el de Ricardo Valdez.

Luego vinieron las cartas. Desde una dirección anónima, Valdez le había enviado a Ana correos electrónicos obsesivos, admirando su talento y belleza, y escribiendo que sentía una “conexión única” con ella, esperando su regreso. El rastreo de la dirección IP de envío llevó a la computadora de la oficina central de los custodios del parque.

El panorama se aclaró: Valdez se obsesionó con Ana. Cuando ella regresó, feliz y acompañada de su novio, Diego, el mundo retorcido de Valdez se derrumbó. Su admiración se convirtió en celos e ira.

La prueba de fuego llegó con la evidencia material. Un fragmento diminuto, casi microscópico, de fibra de nylon azul, fue encontrado entre los restos de ropa dentro del árbol. Esta fibra no coincidía con la ropa de la pareja. Con una orden judicial, Morales registró la casa de Valdez y, en el garaje, encontró una vieja caja metálica de campamento. Dentro, estaba una gruesa cuerda de escalada de nylon azul. El análisis forense confirmó el vínculo directo. El agresor había utilizado esa cuerda para bajar los cuerpos al hueco del árbol.

La Confesión del Victimario y el Cierre

El Detective Morales confrontó a Ricardo Valdez en su oficina. La calma del custodio se hizo añicos. Por un instante, la máscara de profesionalidad se resquebrajó.

Valdez relató el acto atroz con voz desapasionada. Dijo que se acercó a la pareja con una advertencia formal y que la respuesta de Diego lo enfureció. En el arrebato de ira y celos, golpeó a Diego en la cabeza con una piedra. Ante el grito de horror de Ana, la sometió hasta que dejó de resistirse.

Luego, actuó con la eficiencia de un experto en el desierto. Arrastró los cuerpos a la espesura, esperó la oscuridad, y regresó con su cuerda de escalada. Uno a uno, los bajó a la cavidad del viejo mezquite. Como gesto final y perverso, colocó los cuerpos uno frente al otro y les entrelazó las manos. Su tumba perfecta, pensó, una que el desierto nunca revelaría. Luego, dirigió la búsqueda, llevando a los voluntarios lejos del lugar donde había ocultado su terrible secreto.

Ricardo Valdez fue arrestado ese mismo día en su propia oficina, sin oponer resistencia. En el juicio, fue condenado a dos cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional por el acto atroz que cometió.

Siete años después, Ana y Diego fueron sepultados juntos. El mezquite partido, testigo mudo de la verdad, fue cuidadosamente talado y retirado de la Zona del Silencio. La historia, que comenzó con la búsqueda de la belleza, concluyó con la revelación de la maldad humana y el triunfo de la justicia, un recordatorio de que no hay secreto tan oscuro que la naturaleza no pueda, finalmente, revelar.