El aire de Baltimore de 1990 tenía un olor peculiar a salitre y a esperanza, un murmullo constante de vida que fluía por sus calles. En una de esas calles, donde las casas de ladrillo se abrazaban unas a otras y los vecinos se saludaban por sus nombres, vivía una niña de 8 años llamada Jada Williams. Su vida era una sinfonía de rutinas, una partitura de amor y seguridad dirigida por su abuela, Eleanor. La abuela, un alma gentil y de fe inquebrantable, había criado a Jada desde que era un bebé. Su hogar era un santuario, un refugio donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el suave rumor de música gospel.

Cada martes y jueves, Jada y Eleanor caminaban las tres cuadras que las separaban de la iglesia, donde Jada asistía a las prácticas del coro. Era un ritual sagrado. Era durante estos paseos que Jada, una niña callada y observadora, compartía los pequeños y grandes descubrimientos de su día: la nueva canción que estaban aprendiendo, la forma de una nube o un diente que se había aflojado. Eleanor escuchaba, su mano un refugio cálido y seguro para la de Jada. Para ella, esas pequeñas anécdotas eran las noticias más importantes del mundo. El universo de Jada era un lugar seguro, predecible, y en su centro, estaba el amor incondicional de su abuela.

Pero el universo de Jada se desmoronó por una llamada telefónica. La hermana de Eleanor se había caído y estaba herida. La preocupación por su hermana la obligó a tomar una decisión desgarradora. Jada estaba a solo una cuadra de su casa. La abuela, con la voz quebrada por la angustia, le dijo a la directora del coro que le pidiera a Jada que caminara directamente a casa, sin detenerse. Jada, una niña responsable, asintió solemnemente. La promesa de regresar directamente a casa resonó en su mente. Mientras caminaba, el ambiente del atardecer era familiar y reconfortante: los ladridos de los perros, la risa de los niños jugando y el chirrido rítmico de un columpio en el porche de una casa.

Solo le quedaba una casa por pasar: la del Sr. Brooks. Lionel Brooks era parte del vecindario, pero no de la vida del barrio. Era un hombre definido por su silencio, una figura solitaria que observaba el mundo desde su porche. Era el hombre silencioso de la esquina, tan inofensivo y discreto como un poste de luz. Cuando Jada se acercó a su casa, Lionel rompió su rutina. “Buenas tardes, Jada”, dijo. Su voz era grave y áspera, un sonido que ella casi nunca había escuchado. “Buenas tardes, Sr. Brooks”, respondió Jada, con la cortesía que siempre le habían enseñado. Él le sonrió, una sonrisa escasa y extraña. “Tengo algo que te puede interesar”, le dijo. “Mi hermana acaba de traerme un cachorrito, está justo dentro de la casa”. Jada se detuvo. Un cachorrito. La palabra resonó en su mente, la promesa de una criatura suave y peluda fue irresistible para una niña de 8 años.

La instrucción de su abuela de caminar directo a casa se desvaneció ante la emoción de ver un cachorro. “Solo un minuto”, pensó. Él le sostuvo la puerta. Jada entró en la penumbra de la sala, con los ojos buscando al animal. En ese momento, escuchó un clic suave, el pestillo de la puerta deslizándose. El sonido era tan definitivo, tan final, que pareció robarle el aire. No había ningún cachorro. Solo estaba el hombre, de pie entre ella y la puerta, con la sonrisa extinguida, reemplazada por la misma expresión en blanco de siempre.

La abuela de Jada llamó al 911, su alivio por la falsa alarma de su hermana había sido inmediatamente borrado por el frío y silencioso terror que la recibió en casa. Jada no estaba allí. Había llamado a la iglesia, a los vecinos, pero no había rastro de la niña. El pánico, frío y agudo, le subía por la garganta. La policía llegó, dos hombres al final de un turno largo, sus rostros marcados por un aburrimiento profesional. Eleanor explicó la situación, con la voz tensa por el terror. Les habló sobre la inquebrantable puntualidad de Jada. “Ella nunca llega tarde”, insistió. “Algo le ha pasado”.

El oficial más grande, con un bigote espeso y una sección media más gruesa, suspiró. “Señora”, comenzó, con un tono condescendiente y tranquilizador. “Aún no es de noche. Los niños de esta edad, se distraen con facilidad. Probablemente vio a un amigo, se puso a jugar y se le olvidó la hora. Regresará a casa antes de que oscurezca”. “Usted no entiende”, insistió Eleanor. “Ella no es así”. El oficial más joven, mirando su libreta, sugirió: “Quizás fue un problema de custodia. ¿Tiene un padre? ¿Un tío? Quizás alguien de la familia la recogió y se olvidó de avisarle”. Eleanor explicó que el padre de Jada vivía en otro estado, que la sugerencia era un disparate. La policía desestimó sus preocupaciones, una pared sólida e impenetrable de excusas. Cada una de sus súplicas desesperadas de ayuda fue recibida con una indiferencia tranquila y exasperante. No estaban investigando una desaparición. Estaban manejando a una anciana frenética.

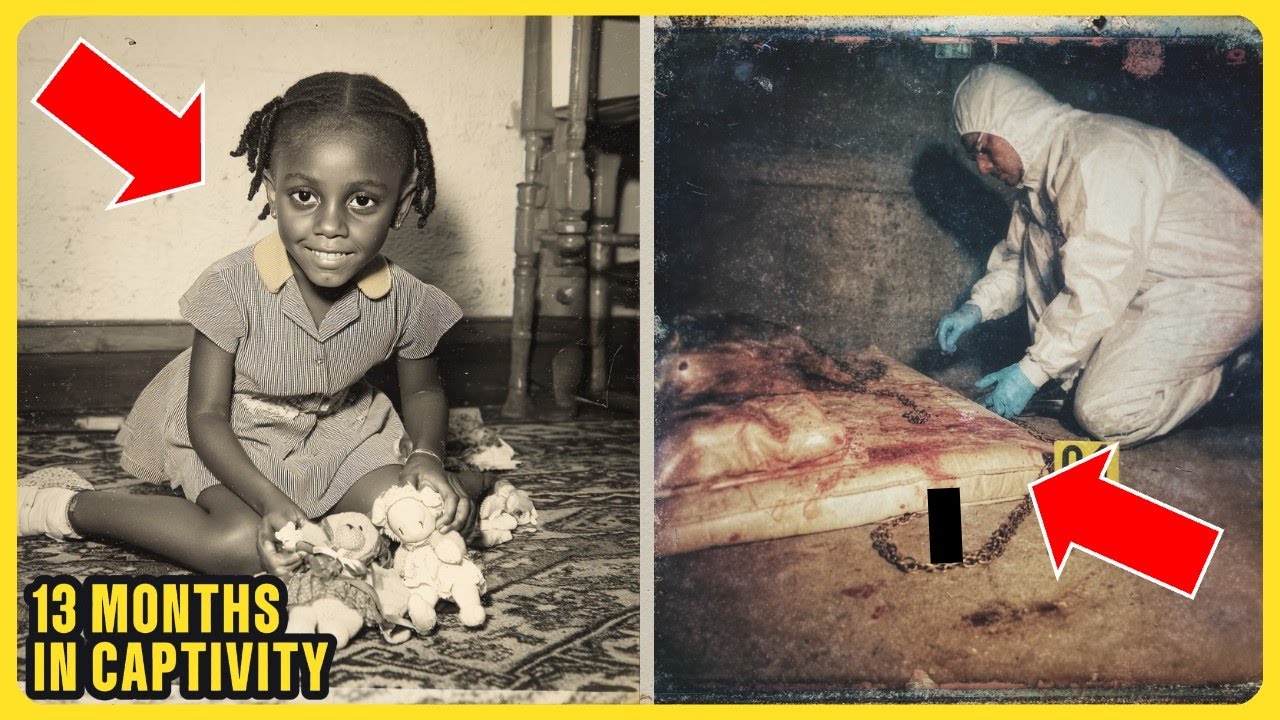

El sótano de la casa del Sr. Brooks se convirtió en el universo de Jada. El aire era denso, olía a tierra húmeda y a moho. Una bombilla solitaria colgaba de un cable, proyectando sombras amenazadoras. Sus gritos aterrorizados habían sido recibidos con una bofetada violenta. “No habrá ruido”, le había dicho Lionel con una voz baja y plana. Jada había entendido las reglas de su nueva realidad: su voz, la fuente de tanta alegría, se había convertido en su mayor enemigo. El silencio era su única posibilidad de supervivencia. Su prisión era un basurero caótico de objetos rotos: herramientas oxidadas, revistas amarillentas y restos de pasatiempos olvidados. Pero para Jada, era un paisaje de terror. El ruido de un ratón le provocaba un escalofrío. El gemido de las tuberías de la casa se oía como un monstruo que se despertaba.

La crueldad de Lionel era tan física como psicológica. Él bajaba las escaleras y se quedaba allí, observándola. Le lanzaba mentiras, con su voz monótona de desprecio casual. “Nadie te está buscando”, le dijo un día. “Vi a la policía. Hablaron con tu abuela. Creen que te escapaste y ya dejaron de buscar”. En otra ocasión, le dijo: “Incluso tu abuela ha dejado de preguntar por ti. La vi en su porche ayer, riéndose con un vecino. Se ha olvidado por completo de ti”. Cada mentira era un golpe cuidadosamente dirigido para despojarla de la esperanza, para cortar su conexión con el mundo que había perdido. Quería romper su espíritu, hacerle creer que ese sótano era todo su mundo.

La vida de Lionel Brooks, en la superficie, no cambió. Esta era la clave de su camuflaje. Continuó su rutina con una precisión casi obsesiva. Salía a trabajar a la misma hora todas las mañanas y regresaba a la misma hora todas las tardes. Cortaba el césped cada sábado. Sacaba la basura los martes por la noche. Era un fantasma en la vida del barrio. Su silencio, una vez un simple rasgo de personalidad, era ahora su mayor escudo. Desviaba las sospechas. ¿Quién sospecharía del hombre tranquilo, del hombre que nunca molestaba a nadie? El vecindario se había refugiado en una narrativa reconfortante para la desaparición de Jada: la teoría de que se había escapado. Era más fácil creer que Jada se había ido debido a un drama familiar, que confrontar la aterradora posibilidad de que un depredador viviera entre ellos.

Mientras el barrio se envolvía en una cómoda manta de negación, Eleanor libraba una guerra solitaria contra el silencio. Se convirtió en una presencia ineludible, un testimonio vivo de una verdad que nadie quería escuchar. Sus ruegos a la policía se convirtieron en un ritual frustrante. Llamaba a la comisaría todos los días, y una voz anónima le daba la misma respuesta: “No hay información nueva, señora. El caso está inactivo”. Se había convertido en una molestia. Frustrada por los canales oficiales, Eleanor llevó su lucha a las calles. Usó sus escasos ahorros para imprimir sus propios volantes con la cara sonriente de Jada. Los volantes se cubrían de lluvia y se rasgaban, pero por cada uno que era destruido, Eleanor ponía dos más. Caminaba por el vecindario todos los días, su rostro una máscara trágica. Sus vecinos, que una vez habían sido sus amigos, ahora evitaban su mirada. Su dolor era demasiado ruidoso, demasiado persistente. Era un recordatorio doloroso de la oscuridad que había tocado su calle, una oscuridad que ellos estaban desesperados por olvidar. Ella era un fantasma, que los perseguía con un recuerdo que ya no querían llevar. Pero ella no podía dejar que se olvidaran. Su guerra solitaria era lo único que mantenía viva la última brasa de la memoria de su nieta.

En la sofocante oscuridad del sótano, Jada sufría una profunda transformación. El terror inicial que la había paralizado comenzó a disiparse, convirtiéndose en algo diferente: un estado de observación fría, dura y enfocada. Si nadie venía a rescatarla, tendría que aprender a salvarse a sí misma. Su mente brillante, que antes se usaba para resolver problemas de matemáticas, ahora se dedicaba a una sola tarea: el estudio de su captor. Lionel Brooks se convirtió en su proyecto científico, el tema de una investigación de vida o muerte. Aprendió sus ritmos, la rutina mundana que era el andamiaje de su vida secreta. Distinguía el sonido de sus pesados pasos del gemido de las tuberías. Estudiaba sus estados de ánimo, que dependían de la botella marrón que se llevaba a casa cada noche. Sabía que al principio de la noche, el hombre estaba tenso y propenso a arrebatos violentos. Este era el momento más peligroso. Pero a medida que pasaba la noche, bebía más, y su ira se disolvía en un espeso letargo. Este fue el descubrimiento más crucial de todos. Su ritual nocturno de emborracharse hasta el olvido no era solo un hábito, era una debilidad. Cuando los ronquidos profundos y rítmicos de Lionel señalaban que se había desmayado, Jada sabía que era su momento, la oportunidad de oro. Este conocimiento se convirtió en la piedra angular de su plan. Ya no era una niña asustada. Era una estratega, una cazadora, que estudiaba pacientemente al monstruo en su guarida, esperando el momento perfecto para atacar.

Un día, mientras movía un montón de cachivaches, Jada encontró una rejilla de ventilación, baja y escondida detrás de unas cajas de cartón. Era un pequeño rectángulo de metal en la pared. Sus tornillos estaban oxidados. La esperanza, un sentimiento que había aprendido a reprimir, surgió en ella con una fuerza casi dolorosa. Empujó las cajas y sintió una ráfaga de aire fresco del otro lado. Olía a tierra húmeda y a libertad. Trató de mover la rejilla, pero los tornillos oxidados la sujetaban firmemente. Por un momento, la desesperación la abrumó. Era una puerta, pero era una puerta cerrada. Pero la parte analítica de su cerebro, perfeccionada por meses de observación silenciosa, se hizo cargo. Era un problema que tenía que resolver. Era un secreto. Un proyecto. Y era un plan.

El instrumento para el escape se presentó de la forma más improbable. En una pila de chatarra de su captor, en una caja de juguetes rotos, encontró el mango de una pequeña pala de plástico, del tipo que viene con un cubo de playa. Era una cosa frágil, de unos 10 cm de largo, pero su extremo era plano y lo suficientemente delgado como para caber en la ranura de los tornillos de la rejilla. Era patética, pero en su mundo, era la llave del reino. Su proyecto secreto comenzó esa noche. La rutina era aterradora y precisa. Esperaría a que los ronquidos de Lionel comenzaran, ese sonido profundo y ruidoso que era su señal, su pistoletazo de salida. Solo entonces se movería. Gateaba en silencio desde su rincón hasta la rejilla. Su corazón era un tambor frenético en su pecho. El proceso fue agonizante. Los tornillos estaban oxidados y se negaban a ceder. En las primeras noches, nada sucedía. El mango de plástico se resbalaba. Pero Jada era persistente y paciente. Y finalmente, una noche, lo sintió. Un pequeño e imperceptible movimiento. Un débil y arenoso rasguño que le demostraba que se podía hacer.

Durante semanas, sus noches fueron consumidas por esta labor secreta. Trabajaba hasta que sus manos quedaban magulladas y temblorosas. Y cada mañana, antes de que Lionel bajara, cubría meticulosamente su progreso, empujando las cajas de vuelta delante de la rejilla. Era una espía, una saboteadora, una prisionera de guerra que silenciosa y pacientemente se estaba abriendo camino hacia la libertad.

La noche que el monstruo casi la descubre fue la noche en que su resolución se forjó de una simple esperanza a acero templado. Jada estaba inmersa en su trabajo. Los ronquidos de Lionel eran un ritmo fuerte y tranquilizador, la banda sonora de su seguridad. De repente, los ronquidos se detuvieron. Jada se congeló. Una tabla del piso crujió justo encima de ella. Estaba despierto. Se movía. Jada escuchó sus pesados e inestables pasos, y el crujido de la puerta del sótano al abrirse. El pánico se apoderó de ella. Se arrastró de nuevo a su rincón. No tuvo tiempo de cubrir la rejilla. Lionel bajaba los escalones con dificultad. No venía por ella. Estaba borracho. Buscando algo, tiró una pila de revistas y maldijo entre dientes. Se tambaleó hacia su dirección. Jada contuvo la respiración, con su cuerpo pegado al frío piso. Estuvo tan cerca que ella pudo olerlo. Tropezó, cayendo sobre la caja que Jada había movido, y esta y las demás cayeron al piso con un fuerte estruendo. Se quedó allí por un momento, un hombre patético derrotado por una caja de cartón. Luego, con un gran esfuerzo, se levantó, sin siquiera mirar la rejilla que ahora estaba a centímetros de su cara. Se dio la vuelta y se tambaleó de vuelta por las escaleras, cerrando la puerta detrás de él. El susto no la rompió. La endureció. Jada sabía que no podía permitirse un solo error. El monstruo era torpe. Ella iba a ser más astuta que él.

Después de 13 largos meses, el proyecto estaba casi completo. Tres de los cuatro tornillos de la rejilla estaban fuera, y el cuarto y último estaba suelto. La puerta a su mundo exterior ahora podía abrirse. Ahora solo necesitaba el momento perfecto. La fase final de su plan requería un nuevo tipo de paciencia, un nuevo nivel de previsión estratégica. No podía escapar en cualquier noche. Necesitaba una tormenta. Y esperó. Observaba el mundo a través de la única ventana que tenía: los sutiles cambios en el aire que se filtraban a través de la rejilla. Esperó un nuevo tipo de tortura. La llave estaba en su mano, la puerta estaba abierta, pero aún no podía girar el pomo. Había noches en las que su esperanza se disparaba, cuando el aire se volvía pesado por la promesa de la lluvia, solo para que se disipara, dejándola en un estado de agonizante decepción. Utilizó el tiempo para ensayar. En la oscuridad, mientras Lionel roncaba, ella practicaba el escape una y otra vez en su mente hasta que los pasos se hicieron tan familiares como un himno. Abriría la rejilla. Se escabulliría a través de la abertura. No correría a su casa. Correría a la casa del otro lado. La casa con la puerta amarilla, la casa donde vivía la familia Henderson.

La tormenta llegó una noche de martes a finales de otoño. No fue una lluvia suave. Fue una explosión violenta y elemental, una clásica tormenta de Baltimore que parecía querer destrozar el cielo. La lluvia caía en láminas duras, golpeando contra las pequeñas ventanas del sótano. El viento aullaba, un sonido triste y furioso que hacía que la casa vieja se quejara. Y el trueno, el trueno era una cañonada gloriosa y ensordecedora. Cada estruendo era una explosión violenta que sacudía los cimientos de la casa. Fue perfecto. Arriba, Lionel se había emborrachado más de lo habitual. Sus ronquidos eran un contrapunto bajo y retumbante al trueno de afuera. Esta era la noche. Jada lo sabía. Una calma fría y una claridad la invadieron. No había tiempo para el miedo. Era hora de actuar. Se arrastró hacia la rejilla y, con sus pequeños dedos temblorosos, trabajó el último tornillo.